Relato de ficción

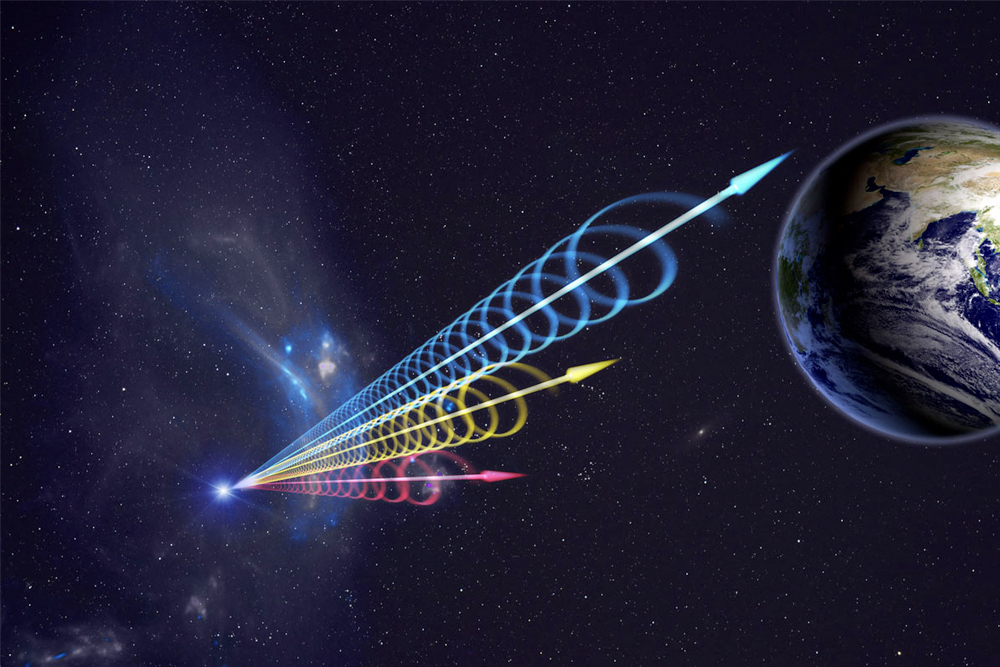

Los cimientos

Los cimientos

Las marquesinas de todos los negocios de Solís tienen la misma imagen: un retrato de un hombre que pasa sus vacaciones en la playa y una leyenda acompañada de un teléfono que preguntan por su paradero. Después de unas vacaciones en Villa Gesell junto a su mujer, saber qué fue de la vida de Ariel se convirtió en un misterio que nadie puede resolver.

Ariel mira al frente desde una fotocopia tamaño A4. La hoja está pegada en la vidriera de un kiosco. Desde ahí parece que persiguiera a todos con su mirada. De camino, algunos vecinos se detienen a observar la imagen en blanco y negro que está pixelada por la ampliación. Aun así, se distinguen las facciones de Ariel, su pelo morocho y corto, su sonrisa, su lunar en medio del mentón.

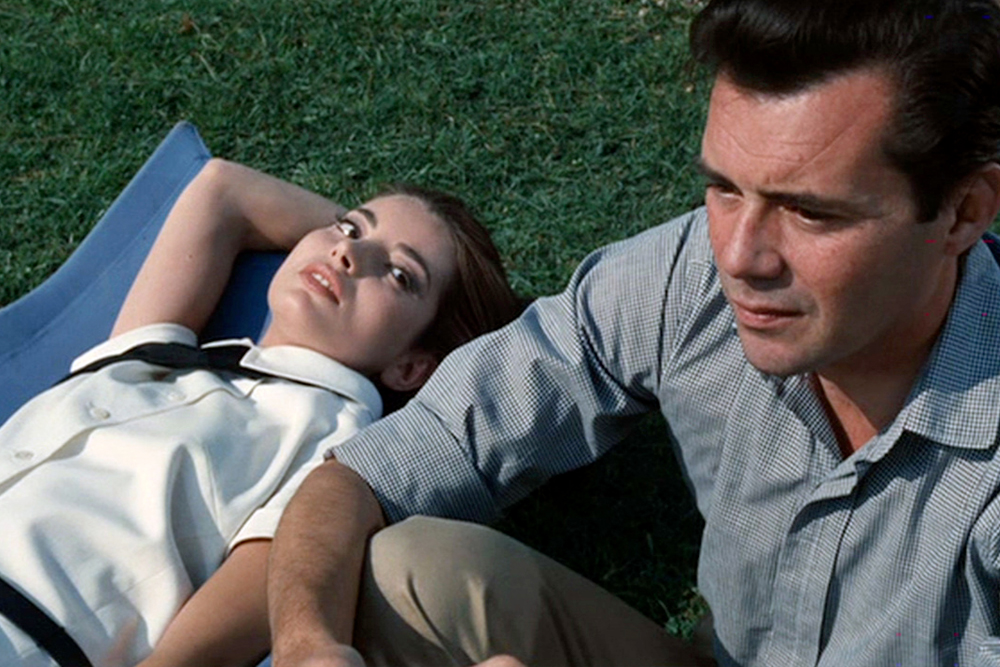

La foto fue tomada el último enero en Villa Gesell. Estelita y él habían ido a pasar unos días. El aire del mar nos va a hacer bien, pensó ella, esperando recomponer la pareja. Venían de un invierno conflictivo donde varias mañanas había tenido que maquillarse los moretones de la cara. Estaba cansada, necesitaba pensar. Por eso decidió que los días de playa fueran calmos y sumisos. Pasaron las tardes con revistas al sol, mates y atardeceres en la arena compartiendo manta. Él llegó blanco. Sin embargo, cuando Estelita le tomó aquella foto, ya tenía la piel arrebatada de sol. Ella, en cambio, nunca llegó a broncearse. Ariel repetía que la piel de Estelita era demasiado delicada para el sol de Gesell, que le convenía cubrirse. No quería confrontarlo, prefirió ponerse una remera de Ariel arriba de la malla y no se la sacó ni para entrar al agua.

Las vacaciones le daban una oportunidad para hablar sin interrupciones. El embarazo avanzaba arrollador y aunque se le escurrieran las palabras, no tenía más opción que darle la noticia a Ariel en la playa. Le temblaba el cuerpo pensando en su respuesta. A veces era un tipo extraño. Cuando algo lo molestaba, podía ser algo chiquito como un gesto de su mamá o apenas una palabra inesperada de Estelita, se le contraía el bozo y de su boca empezaban a salir palabras ásperas buscando pelea. A esa altura, Estelita ya era una domadora experta de la fiera en que se convertía Ariel, aunque a veces no lograba contenerlo y su furia explotaba sin control, con puños e insultos para quien sea la persona que tuviera en frente. Por eso ella había preparado el momento para hablar del embarazo. Quería presentarle el problema junto con la solución. Le contaría su idea de alquilar uno de los departamentos que se estaban construyendo en el terreno de al lado de la casa de los padres de Ariel. Temporalmente estaban viviendo ahí, pero ahora que iban a ser tres, necesitarían un lugar propio. Según el cartel de la vereda, la obra estaba prevista para ser terminada dentro de ocho meses. Departamento y bebé se gestarían juntos para crear una nueva familia. La idea se le había ocurrido días antes, cuando regresaba de hacerse la primera ecografía para confirmar el embarazo: los golpes del martillo neumático le habían hecho recordar el vértigo que sintió al escuchar el corazón del bebé.

La última tarde de las vacaciones, ya sin chances de esperar un mejor momento, se animó a hablar con Ariel. La escuchó serio y se quedó en silencio mirando en dirección al mar. Luego, con el bozo endurecido y la mirada desconcertada se levantó de la manta y se fue. Esa tarde Estelita volvió sola acarreando las revistas, el equipo de mate y la mochila con las toallas, la manta, la comida y el protector solar. En el departamento de Gesell la esperaba una nota: «Vuelvo tarde, voy al bar». Regresó a la mañana siguiente, minutos antes de que se hiciera la hora de ir a la terminal de colectivos para volver al pueblo.

«Perdido. Buscamos a Ariel», dice en mayúsculas la fotocopia A4 que está pegada en la vidriera del kiosco. Donde empezaría el traje de baño, otra frase: «Ariel Laurencena, 22 años, mide un metro ochenta y uno, es de contextura física delgada, tez clara, tiene un lunar en el mentón. Posee un tatuaje con el dibujo de una pantera en el omóplato izquierdo, falta de su hogar en Solís desde el 30 de marzo de 2018».

Estelita armó el cartel con sus manos ágiles y su paciencia de araña. Compró las hojas, pegó la foto de Gesell y, con la letra más prolija que consiguió esa tarde, puso su número de teléfono para que la gente la llamara a ella y no molestara a los papás de Ariel. Ya bastante estaban sufriendo. Ella iba a cuidar de ambos viejos mejor que nadie. Ahora eran su familia, los abuelos del bebé que estaba esperando.

Una llamada anónima ubica a Ariel en el pueblo vecino. «Lo vieron con los muchachos de la banda de La Reforma», dice la voz de una mujer. Estelita avisa a la Policía. Se ofrece ella misma para ir a buscarlo. Los oficiales le dicen que no hace falta, quieren ahorrarle el viaje. Ellos ya rastrillaron todo y no hay indicios de Ariel en ninguna parte. Ella insiste en viajar. Los policías, hartos, la dejan hacer. Estelita sube al colectivo y llega en cuarenta minutos a La Reforma: camina con el sol en la cara, no ve nada, pero va derecho a la esquina donde los de la banda se juntan a diario a tomar cerveza. Fue a esa esquina ya mil veces a rescatar a Ariel, que se emborrachaba con los pibes después de cada pelea con ella. Conoce el camino de memoria. También conoce a cada uno de los miembros de la banda que discuten a los gritos, pero que de pronto callan cuando la ven llegar. Ella saluda seca, nadie le responde. Para la banda era común verla llegar y saber que arruinaría la fiesta. Esta vez es distinto, no hay fiesta, solo desprecio. Les pregunta qué saben de Ariel, ellos miran al asfalto. Solo uno, el más petiso, se corre los rulos de la cara y la mira a los ojos con furia. Ella lo desafía, le vuelve a preguntar por Ariel. El petiso escupe en la vereda y le dice que raje de ahí. Una hora más tarde ella informa a la Policía sobre esos gestos de hostilidad de la banda, suma insultos y amenazas que nunca existieron, marca al petiso: «Me dio la impresión de que sabía algo que no me quería contar», comenta. Ella tampoco los quiso nunca.

Ariel también sale en la televisión local. El retrato de Gesell es sostenido sin energía por las manos artríticas de la mamá. «Arielito salió el sábado a bailar con mi nuera. Yo soy de sueño pesado, pero Estelita me contó que volvieron temprano a casa y después, a eso de las cuatro de la mañana, el nene se fue nuevamente sin avisar». La señora, mal peinada y ojerosa, se dirige a la cámara del noticiero de las diez de la mañana desde el living oscuro de la casa familiar. El plano de la cámara es amplio. Se ve la colección de platos beige con bordes dorados que cuelgan en la pared, se ve el caminador eléctrico que ocupa lugar cerca de la ventana, se ve al padre rendido en la otra punta del sillón, se ve una novia flacucha que mira al piso y se ven las cortinas inmóviles con flores rosadas en el fondo. Cuando la señora calla, el silencio es agobiante, solo se escuchan los sonidos de la obra de al lado.

«No sabemos para qué salió. Creemos que fue a comprar algo a la estación de servicio. Él a veces iba a buscar gaseosas o alfajores, no sé. No sabemos qué pensar», agrega la señora mientras alza los hombros. «Arielito no es así, no sabemos qué pensar. Yo lo tuve de grande, él nunca…». La frase queda inconclusa. La señora busca a su nuera y luego baja la mirada hacia un punto fijo. Sabe que su Arielito a veces sí hace cosas inexplicables, es bueno, pero hay momentos en que parece otro, como enfurecido. La cámara se desplaza y enfoca a la novia flacucha que mira hacia el piso y casi susurrando dice: «Se lo tragó la tierra». Apenas si se entiende la expresión. El plano de la cámara se cierra con el saludo del movilero y da lugar al piso del estudio, donde los conductores del noticiero cambian el gesto de circunstancia por otro más feliz porque es hora de anunciar el nacimiento en cautiverio de una jirafa porteña.

«Se lo tragó la tierra», repite Estelita, que sigue mirando a los cerámicos mientras sus manos arañan con fuerza los brazos. El movilero ya está mirando su celular para hacer la próxima nota de la mañana. La mamá de Ariel sigue sentada. Nadie le presta atención a Estelita, que de tanto rascarse se lastima la piel. Antes de dejar la casa, el movilero les comenta que, en ese mismo momento, la Policía les está tomando declaraciones a los muchachos de la banda de La Reforma porque parece que se abrieron nuevas hipótesis de investigación.

La tarde siguiente, mientras Estelita barre el living escucha por la radio que el petiso fue llamado a declarar y que dijo que no sabía nada del paradero de Ariel. Aclaró que no lo había visto ni esa noche ni los días que siguieron. Ella suelta la escoba de golpe y se acerca a la radio para escuchar mejor los detalles. El locutor informa que tampoco hay testigos, que para los vecinos es difícil saber quién se suma y quién sale de la esquina en cada momento. La banda es una masa amorfa de pibes que hablan a los gritos a toda hora. Algunos vecinos llaman para contar ofuscados las anécdotas de ese grupo. Estelita se acaricia la panza y siente un leve movimiento del bebé.

La imagen de Ariel se multiplica en los postes de electricidad, en el tren y en los colectivos interurbanos. Por Facebook, la gente del pueblo comparte la imagen que fue tomada en Gesell. En la radio informan que el petiso quedó detenido en la comisaría por una vieja causa de hurto que aún no estaba cerrada. Los vecinos del barrio organizan una marcha donde participan Estelita y los papás de Ariel. Se congregan en la iglesia del centro de Solís. Hablan de inseguridad, se sienten frágiles, quieren obligar al petiso de La Reforma a que cuente todo lo que sabe. Caminan hasta el edificio municipal poblado de funcionarios que miran el reloj. Vuelven a sus casas con las velas derretidas y la incertidumbre en la sangre.

Pasan las semanas. La imagen de Ariel se amarillenta. La cinta scotch pierde agarre y las hojas A4 de las vidrieras comienzan a oxidarse y a doblarse en las puntas. Ahora comparte espacio con otros carteles más blancos que ofrecen servicios de jardinería y de mantenimiento de piletas. El mundo gira, los vecinos vuelven a sus vidas. Con los meses, el retrato que aquella vez tomó Estelita en Villa Gesell pasa a formar parte del bibliorato policial. Un archivo flaco de tapa dura donde se mezclan los perdidos del pueblo. Son vecinos involuntarios.

Uno de los últimos días del embarazo, Estelita sale a pasear con la mamá de Ariel. Van lento, la panza le pesa, tiene las piernas hinchadas. Va agarrada del brazo de la señora y no para de hablar, se siente ansiosa, quiere conocer ya mismo a su varoncito. De regreso, cuando pasan por la construcción donde estará su próximo hogar, Estelita inspira profundo y cierra plácida los ojos. Sonríe como si oliera un jazmín. El olor húmedo y metálico de los nuevos muros le llena los pulmones. Es el olor de su maternidad y no se le quitó del cuerpo en ningún momento. Lo tiene pegado desde la noche de la pelea. Todavía puede recordar los detalles de la escena: la mirada de Ariel desconcertado mientras caía de espaldas al hueco de la obra. Ariel agitando los brazos para agarrarse del aire. Previo a eso lo recuerda gritando borracho y enfurecido al borde del hueco. «Antes de entrar a mi casa me tenés que escuchar, pedazo de mierda hinchada». Recuerda la salida del baile, los insultos de Ariel con el bozo duro y la lengua desencajada. «Vos a ese pibe te lo sacás mañana mismo o te lo saco yo de un rodillazo», le había dicho arrastrando las vocales mientras la agarraba del antebrazo y la empujaba al terreno de al lado de su casa. Recuerda el miedo, la pérdida de control sobre su propio cuerpo cuando Ariel le agarraba el mechón de pelos y la comandaba como a una marioneta dándole golpes en la nuca una y otra vez contra el paredón. El aliento caliente y agrio de alcohol con el que la insultaba pegado a su cara. La sensación de que en cualquier momento venía, esta vez sí, el rodillazo anunciado, el definitivo, el golpe que la haría abortar en ese mismo baldío. Retiene, fresca, la sensación de su propia furia, la fuerza de hembra protegiendo su cría. El empujón que le salió del alma, con los dos brazos, para desactivar la amenaza. La mirada confundida de Ariel que seguramente no esperó que su cuerpo se desestabilizara por la fuerza de ella. Ariel peleó sin suerte para recuperar su posición y, aturdido y sin conciencia de su propia vulnerabilidad, decidió multiplicar la rabia. «Hija de puta», gritó antes de que su cráneo chocara contra el fondo del hoyo. Estelita se asomó al borde aún agitada. El pozo que habían hecho los albañiles para descargar el hormigón de los nuevos cimientos era más profundo de lo que imaginaba. Le tiró cascotes, tierra, arena, ramas. Todo lo que encontró lo tiró en ese hueco oscuro para que la tierra escondiera al cuerpo en sus entrañas arcillosas. Le rogó a su santo para que la ayudara a no dejar ni un dedo a la vista. Al día siguiente, los albañiles, sin saberlo, completaron su trabajo con la platea de cemento. Estelita retiene cada segundo de lo que pasó y está decidida a guardarse la historia para siempre.

El varoncito nace sano: sacó las orejas largas de la madre y también su nariz de poroto. Acariciando sus encías desdentadas, Estelita recuerda la sonrisa del papá. Los abuelos le ofrecen sus ahorros para pagar el depósito del nuevo departamento. Ayudan con la mudanza, sacan del galpón y reciclan la cuna que alguna vez fue de su hijo. La primera noche en el hogar, Estelita invita a sus suegros a cenar en el nuevo living sin cuadros ni cortinas. El varoncito de seis meses duerme en un chango al lado de su mamá. Afuera llueve despacio. Dejan la ventana del living abierta para que el aire fresco compense el calor sofocante de ese verano. El perfume de la tierra mojada les hace bien.