Podcast

Encuentro casual con un escritor que vivió tres siglos

Encuentro casual con un escritor que vivió tres siglos

Inauguramos con esta crónica la sección «Podcast», un espacio más extenso que los habituales y con un mínimo trabajo de edición. En este primer capítulo Casciari nos cuenta cómo, en medio de una crisis personal de juventud, conoció a Juan Filloy, un excéntrico y longevo escritor cordobés. Como siempre, recomendamos leer y escuchar al mismo tiempo.

Lado A

El mismo día que a Maradona lo echaron del Mundial me cansé de mi vida. Me compré una Olivetti Bambina colorada, una carpa canadiense, pastillas potabilizadoras y una mochila de setenta litros. Convencí al director del diario para que me pagara por hacer crónicas de viajes y, una vez que aceptó, me subí en Once a un tren que se llamaba El Tucumano. Y me fui al Norte.

Tenía veintitrés años y, aunque no era la primera vez que estaba en lo más profundo de una crisis, nunca había pegado semejante volantazo en medio de la tormenta. En el tren, antes de llegar a Rosario, ya pude sentir esa paz liberadora que nos agarra cuando somos jóvenes y no nos importa lo que va a pasar con nuestra vida.

Un par de meses antes yo había puesto mi crisis en pausa, porque había una Copa del Mundo.

El Mundial de Estados Unidos empezó justo en el medio de mi depresión, y fue la mejor excusa para postergar la crisis. Pero no contaba con el doping, y la excusa se terminó temprano temprano. Chau al Mundial.

Unos meses antes me habían caído del cielo mil y pico de dólares en un concurso de cuentos y aproveché la plata para escaparme un rato a la intemperie, solo, a ver si era capaz de encontrar algo que me motivara.

En esas épocas (yo tenía veintitrés) pensaba que a los veinticinco me iba a sonar la campanada final de la literatura; sentía que me quedaba poco tiempo y que todavía no había escrito ni una sola novela decente. Ahora me da risa, porque tengo casi cincuenta y me chupa un huevo ser novelista. Pero en esa época era imprescindible para mí ser escritor.

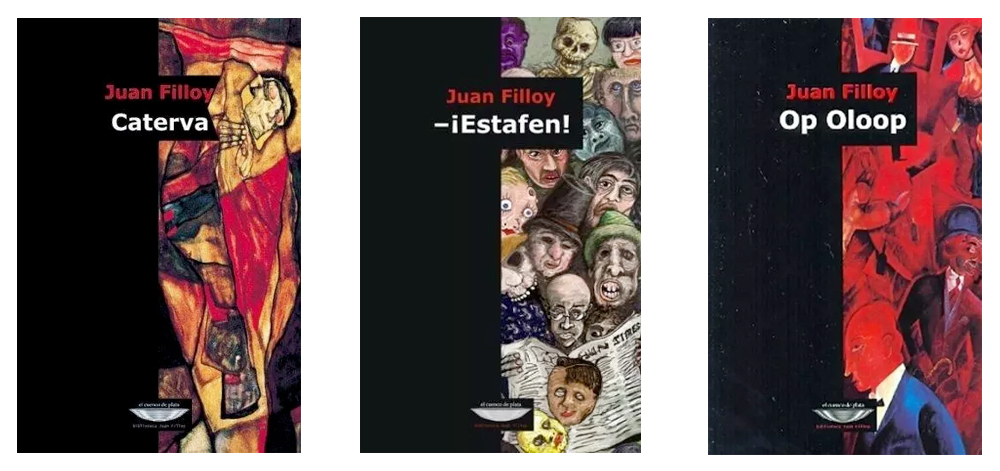

A principios de ese año (1994) yo había empezado a leer como un loco a Juan Filloy. Además de Maradona y su desgracia, este escritor cordobés de principios del siglo veinte había ayudado bastante a la idea de irme a la mierda.

En su novela Op Oloop yo había leído algo que me voló la cabeza. Decía, Filloy, en 1932:

«La soledad es el placer de la propia perspectiva».

Me encanta esa frase. Fue el leit motiv de mi viaje al norte.

Llevé muy pocos libros en la mochila, al viaje. Había un par de Juan Filloy (porque en esa época era mi escritor favorito) y también estaba la obra poética de Vallejo, que me había comprado hacía muy poco.

El 18 de julio, en un pueblo perdido de Santiago del Estero, yo estaba en patas leyendo el poema «Los Nueve Monstruos», de Vallejo, cuando cortaron la música en la radio y me enteré de golpe que habían volado la AMIA.

El párrafo que leía en ese momento me pareció una señal. Decía Vallejo:

«(…) jamás tan cerca arremetió lo lejos,

César Vallejo, fragmento de «Los nueve monstruos» en Poemas humanos (1923-1938)

jamás el fuego nunca

jugó mejor su rol de frío muerto».

Yo estaba leyendo exactamente esos versos cuando supe del atentado. El viaje estuvo lleno de esas complicidades. Señales imperceptibles que a simple vista no querían decir nada, pero estaban tan frágiles mis huesos y yo tan necesitado de milagros, que esos guiños me hacían tener esperanza.

Una tarde que nunca me voy a olvidar terminé de leer, de un tirón, una novela de Filloy —Caterva— y sentí una especie de reconciliación interior, no sé explicarlo. Como si algo se acomodara. Me supe casi feliz después de muchos meses de angustia.

Estaba en Salta, a punto de pasar a Bolivia, sentado en la mesa de madera de un camping abandonado. Di vuelta el libro para revisar la solapa y ahí, en la reseña, estaba el guiño más grande de todos. La biografía de Filloy decía:

«Juan Filloy nació en Córdoba el 1 de agosto de 1894; de madre francesa y de padre español; compartió la vida y el trabajo con sus seis hermanos en el…»

Interrumpí la biografía con el corazón latiéndome en la yema de los dedos. «1 de agosto de 1894»: increíble. Yo hacía dos meses que vagaba por pueblos perdidos. No tenía idea de la fecha en que vivía. Pero sí sabía algo: que hacía frío y que era invierno. Por eso tuve una corazonada. No sé a quién le pregunté (al cuidador del camping, creo):

—¿Qué día es hoy, maestro? —y crucé los dedos.

Me dijeron que martes; 31 de julio. Por primera vez me sentía apurado para llegar a alguna parte. Tanteé en los bolsillos cuánta plata me quedaba, y supe que tenía que salir ya mismo si quería llegar a tiempo.

Hice dedo hasta Ojo de Agua: me llevaron unos santiagueños que traficaban fotocopiadoras en una combi. Nunca entendí el negocio, pero tenían porro y contaban chistes buenos sobre tucumanos. Y esa misma noche —con la ansiedad más grande del mundo— me encontré durmiendo de costado en un micro que llegaría a Córdoba por la mañana.

Deshacer el camino en busca de señales o de guiños que me mantuvieran vivo. En eso consistía la cura, y yo empezaba a descubrirlo.

En ese viaje pensé, por primera vez, que la vida está grabada en los surcos de un long play, y que uno es la púa ciega que rasguña el vinilo. Lo difícil no es que suene la música —siempre suena—; lo difícil es dar con el surco que le corresponde a cada uno.

Una crisis es un salto antiestético en la canción; encontrar de nuevo la música correcta es muy complicado. A veces no pasa nunca y nos volvemos locos. Por eso hay gente que parece un disco rayado. Es la desesperación que le hace repetir al depresivo la misma historia triste siempre.

En ese viaje supe que, para no volverme loco, tenía que escuchar la canción del disco que era para mí.

Cuando llegué a la terminal de Córdoba eran las nueve de la mañana. Juan Filloy, el escritor vivo más grande de la Argentina, un hombre irrepetible del que yo había leído párrafos maravillosos durante los últimos meses, empezaba ese día a cumplir cien años.

Si yo estaba ahí, era porque había recuperado la música perdida.

Esa mañana respiré hondo y me fui en ayunas a la casa de Don Juan. Avenida Buenos Aires, número 26. Yo sentía que ese hombre, nacido en el siglo diecinueve, tenía algo para decirme.

Toqué el timbre, y antes de que don Juan me recibiera, yo supe que alguien, en alguna parte, me estaba dando vuelta, y que empezaba a sonar, muy despacio, el Lado B del resto de mi vida.

Lado B

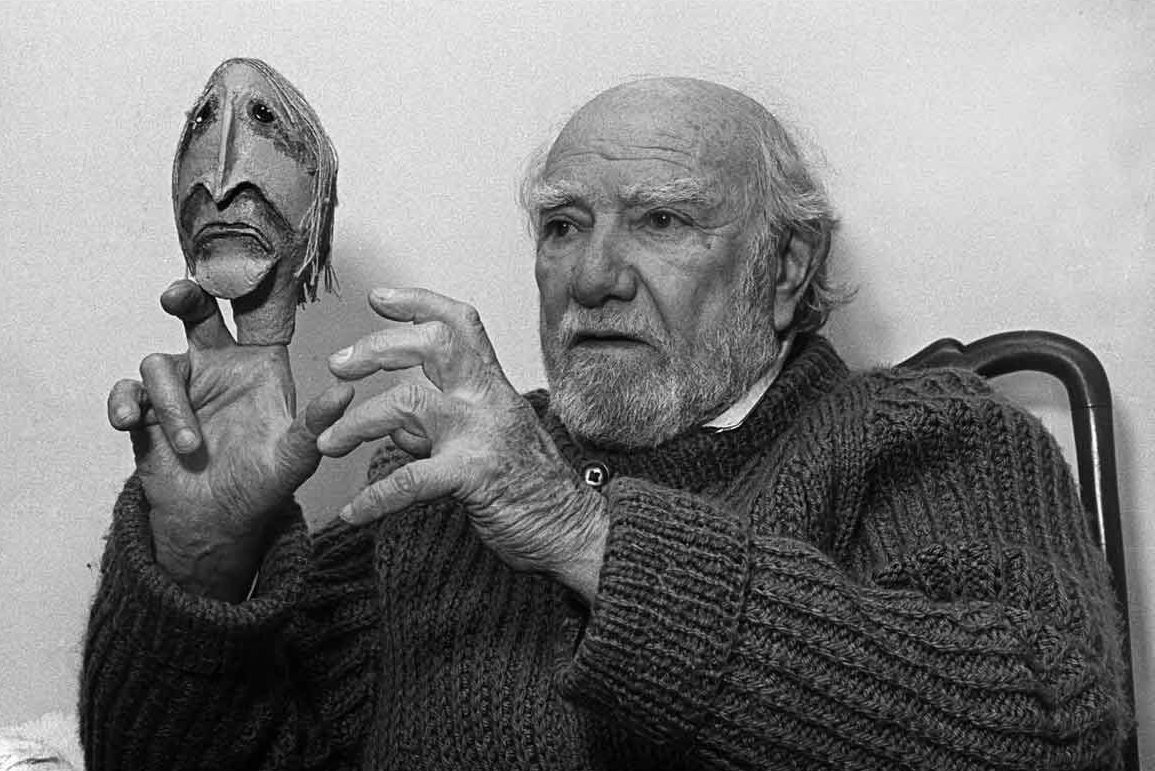

El hombre que estaba frente a mí podía sorprender por un montón de cosas. Para empezar, esa mañana cumplía cien años; pero también había sido amigo de Freud, había editado cincuenta y dos novelas —todas con títulos de siete letras—, había fundado el Club Talleres de Córdoba y era el ser humano que había escrito más sonetos desde Petrarca. Sin embargo, lo primero que me llamó la atención a mí, esa mañana, fue la cantidad de pelos blancos que le salían de las orejas.

Cuando su hija Monique se acercó con dos tazas de té, una para su padre, la otra para mí, y me aconsejó que le hablase muy fuerte porque «papá está sordo como una tapia», yo sospeche que la sordera no era a causa de la vejez, sino sino por la cantidad de pelos en las orejas de don Juan. Filloy estaba de buen humor; en piyama. Me dijo que había amanecido contento porque había llegado al centenario (muy pocas veces vi a nadie que le diera tanta importancia a las cifras). El piyama, me dijo, era su overol de trabajo.

—¿Entonces sigue escribiendo? —creo que fue lo primero que le pregunté, y fue espontáneo.

Y él me dijo:

—Siempre. No hubo un solo día que haya dejado de hacerlo.

Yo pensé cómo podía haberme cansado tan pronto, de escribir o de vivir, si no llevaba ni la cuarta parte del traqueteo de ese hombre. Estuve a punto de preguntarle cuál era el truco, pero me pareció una pregunta estúpida. Y me quedé callado.

Hoy le hubiera hecho un montón de preguntas cursis con naturalidad; pero en ese tiempo —por pelotudo— yo quería parecer inteligente. Le pregunté si era cierto algo que había leído: que Borges y él se odiaban. Y me contó una anécdota increíble, que me parece que no es verdad, pero qué importa. Me dijo:

—Yo soy mayor que Borges —y me dio la impresión de estar hablando con un fantasma vanidoso—. Hace muchos años, cuando éramos jóvenes, le envié una copia de mi libro Estafen. Era una edición de autor y se la dediqué, como se usaba entonces: «Con afecto, Juan Filloy».

Años después del regalo que le hizo a Borges, don Juan tuvo que viajar a Buenos Aires (nunca le gustó salir de Córdoba; era un antiporteño, pero a veces iba) y aprovechó para pasear por las librerías de la calle Corrientes, donde había libros que en Córdoba no se conseguían.

Y entonces me contó:

—Buscando entre los libros usados, encontré uno mío. Era Estafen. Cuando lo abrí, encontré con sorpresa la dedicatoria —me mira y sonríe—. ¡Era el libro que le había regalado a Borges!

Y yo le digo:

—Qué hijo de puta, Borges… ¿Lo había vendido, al libro?

—No lo culpo: estaría necesitado.

—¿Y usted alguna vez se lo reprochó esto a Borges?

—No —me lo decía sonriendo—. Eso no hubiera sido muy diplomático… Hice algo peor —y le brillaban los ojos como a un chico, mientras me hablaba—. Compré el libro, me volví para casa, y se lo mandé otra vez de regalo. Abajo de la primera dedicatoria, escribí otra: «Con renovado afecto, Juan Filloy».

Cuando se ríe muestra una dentadura postiza perfecta y parece un caballo blanco que estuviera a punto de morderte de alegría. Filloy es un hombre robusto; como si sus huesos estuvieran hechos de troncos, y los años se le notan en el cuerpo, pero en la cabeza no. Me trata de usted, y eso me parece raro, me pone incómodo. Le pregunté qué leía y me contestó que solamente lee a los clásicos. Y después me preguntó él a mí:

—¿Usted lee a los autores de ahora, hay algo bueno?

Yo con mucha ingenuidad, y ahora entiendo también que con desparpajo, le recomendé leer a Paul Auster; era lo que más me llamaba la atención en esos tiempos. Y él me dijo que no moviendo la cabeza. Se le movían los pelos de las orejas, de un lado para el otro:

—No, no. Era por saber nomás. A esta altura no puedo arriesgarme con lecturas nuevas. Ya me estoy haciendo viejo…

Me dijo, sin ninguna vergüenza, una cosa que yo ya le había escuchado decir en otro reportaje: que quería ser el único escritor del mundo en vivir tres siglos:

—Nací en el diecinueve, estamos en el veinte, y no tengo interés en morirme hasta el veintiuno.

Y yo deseé con todas las fuerzas de mi alma que pudiera conseguirlo, y se lo dije. Y después sí, creo que me envalentoné y me animé a preguntarle por el truco. Cómo era capaz de vivir tanto y de tener, además, toda esa energía.

Y entonces don Juan se levantó. No le costaba caminar, pero sí le costaba mucho incorporarse. Y volvió a la mesa con un álbum de fotos y con un diario cordobés, La Voz del Interior. Buscó una foto en el álbum y me la mostró. Me dijo que era un daguerrotipo, la prehistoria de las fotografías. Yo en la foto vi a unos quince o veinte nenes, alumnos de seis o siete años, posando. Y entonces él me dice:

—¿Usted podría adivinar cuál soy yo?

Yo hice dos intentos fallidos, señalando cabezas de nenitos idénticos, mientras él me miraba con picardía y me decía que no con la cabeza. Entonces me rendí y don Juan, sin señalar a ninguno de los chicos, me dio una pista muy fácil:

—Si se fija bien, uno solo de estos niños está sonriendo.

Y era verdad: había un nene, un poco cabezón, a la izquierda de la imagen, que miraba la cámara con alegría; todos los demás parecían espantados.

Y entonces don Juan me dice:

—Ahora mire esta otra foto.

Y me muestra una página del suplemento de cultura del diario La Voz del Interior con fecha de una semana atrás. Estaba él junto a tres o cuatro viejas decrépitas, el Gobernador Angeloz en el medio y un poeta porteño de apellido Redondo, en un homenaje que le hacían a Filloy por su centenario, en la Gobernación.

Y me dice:

—Esta es la última foto que me han hecho hasta el momento —y se señala con el dedo en el papel del diario—. ¿Ve? También soy el único que está sonriendo, mezclado entre toda esa gente tan triste… Ahí lo tiene, ese es el truco.

Después hablamos de algunas cosas más, pero se me escapan de la memoria. El reportaje completo apareció, en agosto de ese año ’94, en el semanario mercedino Protagonistas, pero yo estoy lejos como para consultar ahora esa fuente y compartir otros pasajes; un día lo voy a hacer. Ahora cuento estas partecitas porque las tengo grabadas en la memoria, igual que a toda esa época irrepetible.

Nunca como esa mañana, conversando con aquel escritor que admiraba tanto, tuve tan nítida la certeza de que estaba pasando, en mi historia personal, eso que llamamos un momento bisagra, un quiebre sutil que separa la vida en dos partes. Por lo general nos enteramos de estas grietas mucho después, en el sofá de un psicólogo o escribiendo un cuento. Esa mañana cordobesa, yo lo supe exactamente mientras estaba pasando.

Yo ya vivía en España cuando leí leí la necrológica en Clarín. La tarde del quince de julio de 2000, el único escritor del mundo que había logrado vivir tres siglos, un hombre sereno como el lado B de los buenos discos, murió mientras dormía la siesta, en su Córdoba natal, a punto de cumplir 106 años.

Entre mi visita y su muerte, don Juan Filloy había escrito ciento ocho sonetos y tres novelas más, todas con títulos de siete letras.

Nota del autor

A estos dieciséis minutos de podcast los grabé en casa, con el micrófono pedorro que tengo y sin más recursos que el Audacity, por lo tanto deberán disculpar el sonido a galpón sórdido (la verdad es que me da paja hacerlo de un modo más profesional). Agradezco la voz del ingeniero Manuel Gastaldi como Juan Filloy y a mi amigo Amadeo Zanotti que grabó la secuencia en Córdoba. La musiquita que suena de fondo se llama Eternal hope, es de Kevin McLeod y tiene licencia libre.

Tengo ganas de producir más de estos trabajos (de duración extensa) por lo que estaré atento a las sugerencias que me hagan en los comentarios. Por ejemplo, ¿les jode que lo haga de forma amateur? ¿Prefieren que sea en estudio y con más recursos? ¿Se bancan esta extensión o les gustaría que fuesen más cortos? O al revés: ¿podrían aguantar que sean incluso más largos?

Pueden suscribirse al podcast #CasciariLargaDuracion desde Spotify, iTunes, iVoox, Android o YouTube.