Relato de ficción

Nueve cuentos cortos de amores y ancianos

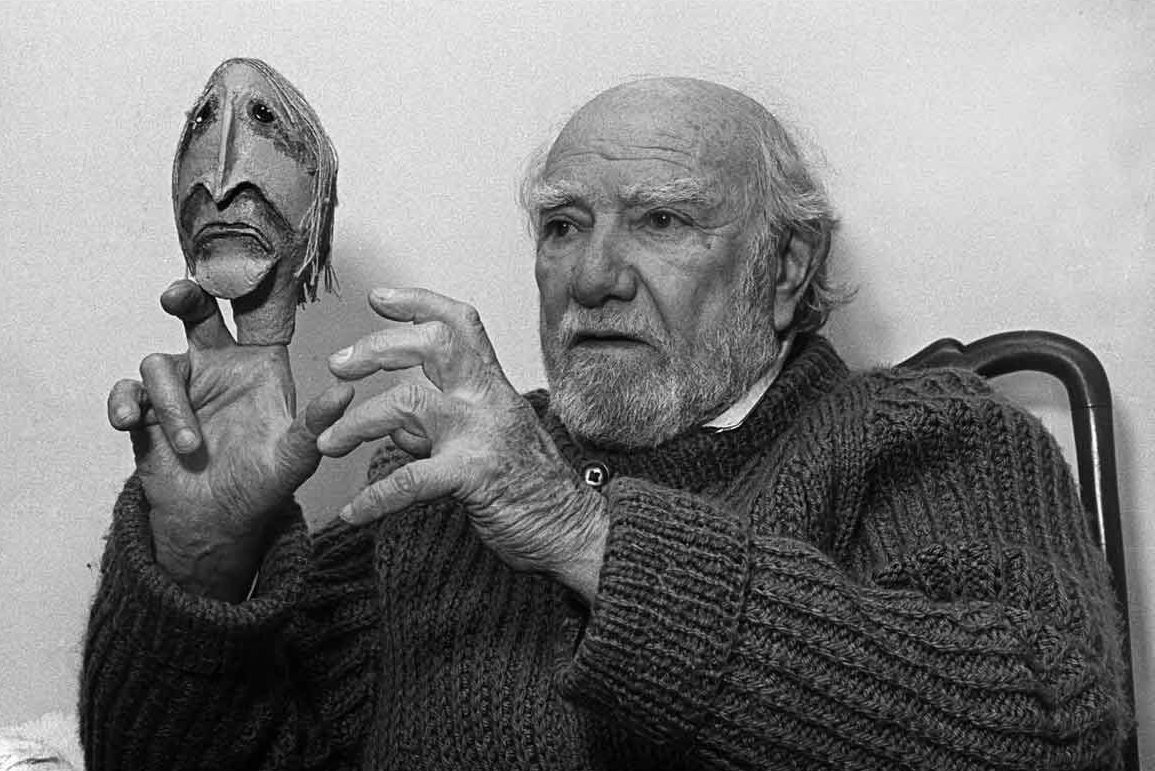

Javier Villafañe ha sido un gran olvidado de la narrativa argentina. Titiritero, creador de leyendas y cuentista no siempre infantil, aquí nueve cuentos de un narrador sublime y admirado.

El anciano y la enfermera

Es la hora de la inyección —dijo la enfermera.

—No —respondió el anciano—, esta noche no quiero dormir. Quiero que se quite la bombacha y la ponga sobre mi almohada. Se lo ruego.

La enfermera se quitó la bombacha y la puso sobre la almohada. El anciano olió con fruición la tibia y sedosa prenda de la mujer y era un joven montado en un caballo. Cantaba. Dejó la guitarra sobre una silla. Ató el caballo a los pies de una cama. Tomó a la enfermera por la cintura. La desnudó. Después la enfermera se peinaba mirándose en la frente del caballo. El anciano volvió a oler el suave y ardiente puñado de encajes y era un hombre con bigotes y una chaqueta deportiva. Iba manejando un automóvil. Tenía prisa y fumaba. En el jardín de la vieja quinta lo esperaban su perro y la enfermera. Reconoció los sauces, el perfume de los eucaliptus y de las madreselvas, los muros de hiedras y de los helechos por donde se escondía la sombra del abuelo. Fueron a la piscina. Nadaron, y cuando estaban sentados en el comedor llegaron los hijos y los nietos.

—¿Cómo pasó la noche? —preguntó uno de ellos mientras subía la escalera.

—Perfectamente —respondió la enfermera.

El anciano volvió a oler la bombacha. Aspiró profundamente y se fue volando por la ventana. La enfermera abrió la puerta y salió a la calle. Corría mirando el cielo.

El viejo titiritero y la Muerte

Salió de su casa con el teatro al hombro. Iba silbando como todos los domingos y en el camino lo atajó la Muerte. Entonces, el titiritero sacó del bolsillo un títere casi tan viejo como él. Era el Anunciador. Lo calzó en la mano derecha —su acostumbrado cuerpo, su piel— y con la voz del Anunciador le dijo a la Muerte:

—Respetable señora, le ruego espere unos minutos. Él —y señaló al titiritero— jamás llegó tarde a hacer un espectáculo y quiere justificarse. ¿Comprende?

La Muerte dio un paso atrás.

El viejo titiritero guardó el títere en el bolsillo. Cruzó la calle. En la esquina había un teléfono público. Metió una moneda en la ranura, marcó un número y dijo:

—Habla el titiritero para disculparse. Hoy no puede hacer la función.

Volvió a cruzar la calle con el teatro al hombro. Sabía quién lo estaba esperando en la vereda de enfrente.

El anciano y el nieto o la Ley de la Herencia

El abuelo tenía un lunar en la mejilla izquierda. El nieto tenía un lunar en la mejilla izquierda.

El nieto le decía al abuelo: «Esta noche no se haga pis en la cama». El abuelo le había dicho al nieto: «Esta noche no se haga pis en la cama».

El nieto llevaba al abuelo de la mano. «Cuidado ahí viene un automóvil». «Cuidado, ahí viene un automóvil», le había dicho el abuelo al nieto cuando lo llevaba de la mano.

El nieto le contó al abuelo el cuento de Caperucita Roja. El mismo cuento que le había contado el abuelo.

El abuelo lloraba con un ojo de vidrio. «No llore, el lobo no se comió a Caperucita Roja». «No llore, el lobo no se comió a Caperucita Roja», le había dicho el abuelo cuando el nieto lloraba.

El nieto hamacaba al abuelo en una hamaca en el mismo parque donde el abuelo había hamacado al nieto.

El nieto tenía una novia. El abuelo le acariciaba los senos a la novia del nieto.

El nieto le dijo al abuelo: «No le acaricie los senos a mi novia». «Bájese de la silla —le había dicho el abuelo al nieto—, no le acaricie los senos a su abuela.» Los senos de la abuela ocupaban toda la sala de la fotografía.

Cuando murió el abuelo el nieto lloraba con un ojo de vidrio.

La novia del anciano

Todas las noches el anciano les contaba cuentos a los nietos. El cuento que más les gustaba era el de la novia del abuelo, cuando el abuelo tenía doce años y paseaba en bicicleta con su novia. Comenzaba así: «Ella era suave y hermosa. La cabellera larga y los ojos redondos y luminosos como los mirasoles. Andaba siempre en bicicleta».

Una noche lo interrumpió Luis, el menor de los nietos:

—Abuelo, no cuente cómo murió esa tarde porque hoy vino a buscarme en bicicleta cuando salía de la escuela.

—Abuelo —dijo Irene—, esta mañana dejó la bicicleta apoyada en un árbol y jugó con nosotros en el patio. Me escondí detrás de sus cabellos y nadie me vio.

—Abuelo —dijo Esteban—, tiene los ojos tan grandes que aprendí a nadar en sus ojos.

—Abuelo —dijo Claudia—, ella lo está esperando.

Y con una tijera le cortó la barba, la quemó con la llama de un fósforo y en el humo apareció una bicicleta. El abuelo bajó las escaleras pedaleando y cuando llegó a la calle se encontró con su novia.

Los nietos los vieron irse en bicicleta.

El anciano ateo

No creo en Dios ni en el Diablo —solía decir un anciano—. Soy ateo desde el vientre de mi madre.

Un día el anciano murió de viejo. Alguien lo tomó de la mano.

—¿Usted quién es? —preguntó.

—El Diablo.

—No —dijo el anciano mirándolo desde la cabeza a los pies—. Usted es un hombre con dos cuernos, una cola y patas de chivo.

Siguieron descendiendo.

—¿Y esto qué es? —preguntó el Diablo—. ¿No es el infierno?

—No, señor, es un sótano que se está incendiando.

El anciano creyente

Durante medio siglo venía repitiendo:

—No soy un loco. Tenía que encontrarme con Él y llegué tarde. ¿Por qué me encerraron en este manicomio?

Una noche se abrió una pared en el cuarto donde dormía el anciano y una voz dijo:

—Yo soy el que llegó tarde. Pero ¿qué son cincuenta años frente a la eternidad?

El hombre fue detrás de la voz y se cerró la pared.

El fantasma

Despertó con un fuerte dolor en la nuca. Abrió la puerta y el perro ladró como si viera a un desconocido. Fue al embarcadero y subió a la canoa. Remó y en el primer remolino la canoa se dio vuelta. Después unos policías rastreaban el río en busca del ahogado.

—No lo busquen en el río —dijo un vecino—. El hombre está muerto en su rancho. Esta mañana oí ladrar a su perro. Salí y vi cómo la canoa se iba sola río abajo. Fue el fantasma del hombre lo que vio su perro. Por eso ladró así. Fue su fantasma el que subió a la canoa y se ahogó.

Cuando los policías entraron en el rancho, el hombre estaba tendido en el catre, muerto, con las manos sobre la nuca.

El peral

Cuando Claudia tenía seis meses la madre la acostó a dormir la siesta bajo la sombra de un peral. Era verano y el peral estaba cargado de frutos.

Unos meses después Claudia empezó a gatear alrededor del peral. Era otoño y el peral sentía el andar de Claudia sobre sus hojas secas.

Un domingo el padre de Claudia hizo una hamaca con una madera y una soga que ató a una rama del peral y Claudia —tenía tres años— se sentó en la madera. Cuando el padre dejó de hamacarla siguió meciéndose el peral.

Claudia cumplió seis años y fue a la escuela. El peral la veía salir por la mañana con sus cuadernos y un moño en las trenzas. Después, al mediodía, la veía regresar desde la rama más alta.

El peral amaba a Claudia.

Claudia estudiaba bajo la sombra del peral. Leyó a Salgari, a Julio Verne con la espalda apoyada en el peral. Una vez, cuando leía un cuento de Horacio Quiroga —«La gallina degollada»— el peral sufría. Las ramas del peral temblaban.

Febrero. El peral estaba cargado de frutos.

—Qué peras maravillosas da este peral —decían los vecinos.

No cabían en la palma de una mano. Cada pera era más grande que una mano abierta.

Una siesta un hombre saltó el cerco de la casa. Tenía barba y los brazos velludos.

Claudia había cumplido quince años. Leía bajo la sombra del peral. Vio acercarse al hombre y cerró el libro. El hombre le acarició los cabellos y la besó en la boca. Ella abrió las piernas y se vio en los ojos del hombre.

Al peral lo hacharon unos meses después. Se había secado. Su tronco y sus ramas sirvieron para leña.

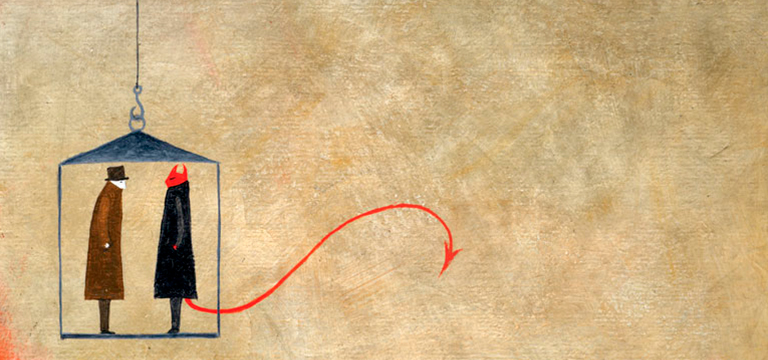

Paseo con difunto

Una mujer —veintiséis años, viuda— fue al correo a despachar una carta y se encontró con un hombre —cuarenta y cinco años, divorciado— que también iba a despachar una carta. Conversaron y quedaron en verse al día siguiente en el bar de la esquina. Los dos fueron puntuales. Tomaron café y después caminaron por el parque. Ella hablaba de su hijo y él del fracaso de su matrimonio.

Un jueves resolvieron pasar el fin de semana en Mar del Plata y se citaron para encontrarse el sábado a la diez de la mañana en la terminal de Retiro. Otra vez fueron puntuales. Cuando subieron al micro y se sentaron, ella dijo:

—Increíble. Viajé con él en este mismo asiento. Yo nunca te hablé de él.

—No —respondió él.

—Nos conocimos siendo muy jóvenes —dijo ella. Él estudiaba medicina. Se recibió y nos casamos. Era alto y delgado. Nuestro hijo se parece a él.

El micro se detuvo. Bajaron y entraron en un restorán.

—Increíble —dijo ella—. Aquí estuve con él y en esta misma mesa.

Comieron en silencio y subieron al micro. Se sentaron.

—Él —dijo ella— era un buen cirujano. Una noche lo llamaron del sanatorio. Llovía. Tuvo un accidente fatal en el camino. Esto ocurrió hace cinco años. El niño tenía apenas dos meses.

Llegaron a Mar del Plata y fueron a un hotel cerca de la playa. Al abrir la puerta de la habitación, ella dijo:

—Increíble —y repitió—. Increíble. Aquí estuve con él. Aquí pasamos la luna de miel.

Pusieron los bolsos sobre una mesa y se sentaron en la cama. Él le acarició los cabellos y cuando iba a besarla vio detrás de las cortinas a un hombre alto y delgado que los miraba. Recordó haberlo visto en la terminal de Retiro, en el micro, en el restorán donde almorzaron y al llegar a Mar del Plata.

—Vámonos —dijo él.

Salieron del hotel. Tomaron el mismo micro de vuelta. Se sentaron en el mismo asiento y regresaron a Buenos Aires. Él la acompañó hasta la casa. Ella abrió la puerta. Él sintió los pasos de ella y los pasos de él cuando iban subiendo las escaleras.