Crónica introspectiva

Una película de bajo presupuesto

Una película de bajo presupuesto

En medio de la cuarentena, a Marcos López le llegó la hora de salir por primera vez a la calle después de semanas de encierro. La experiencia resultó en una extraña aventura que nuestro querido artista describe, con su estilo único y maravilloso, como una película de ciencia ficción de bajo presupuesto.

Hoy fui al banco a la sucursal de la calle Suárez de Barracas. Tenía que ir al banco a desbloquear por tercera vez el homebanking y a pedir el número token, algo que ya hice quince veces, porque siempre me lo olvido o lo anoto mal, y además creo que no sirve para nada. Era un día hermoso. Salí temprano. Mi barrio, sin gente y en otoño, con las calles empedradas y los árboles dorados, es especialmente lindo.

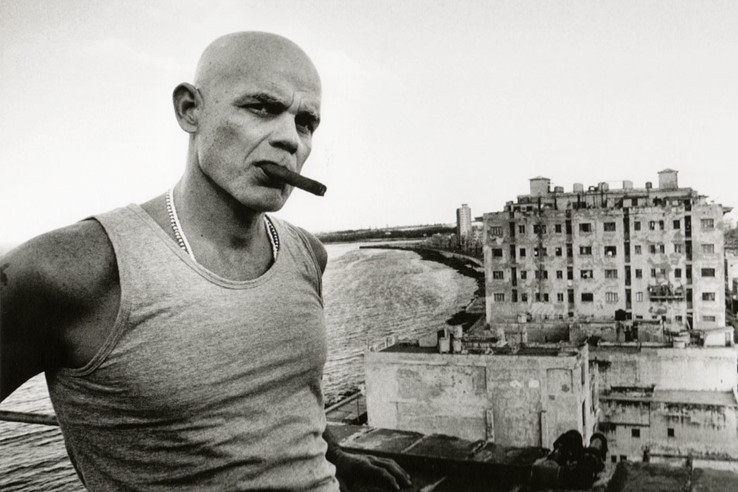

Era la primera vez que salía con barbijo. Es más: fue la primera vez en mi vida que usé un barbijo, pero igual salí contento. Sin embargo, con el paso de las cuadras se me fue desdibujando la sensación de felicidad. Ya es de noche, y todavía me dura el estado de paranoia de caminar atrapado con el barbijo demasiado apretado. Me oprimía la nariz, la garganta y la nuca. Caminaba como un robot, cruzando miradas esquivas con otros enmascarados con los que nos alejábamos mutuamente unos metros o directamente nos cruzábamos de vereda. La imagen misma de estar inmersos en una peste.

Terminamos y me preparé para volver. Desde el banco a mi casa, todo volvió a ser una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. No me gusta usar la palabra bizarro, pero fue como ver, en tiempo real, una película de cine bizarro: el vestuario, la gente con máscaras mal puestas hablando a medio metro, o escenas increíbles como la de una amiga que se encontró con otra, se dieron un abrazo en plena esquina y se bajaron los barbijos para hablar, como si por el hecho de ser amigas no se fueran a contagiar. Cuando llegué a mi casa, me dolía todo el cuerpo, y tuve —todavía tengo— síntomas imaginarios de tres o cuatro enfermedades al mismo tiempo.

Cuando me recuperé, miré una foto. En la esquina de Suárez y Montes de Oca me había cruzado con un mural y me hice una selfie. Por suerte existe Instagram, pensé. Desde hace un par de años, para lo único que me interesa la fotografía es para tomar fotos con el teléfono y subirlas a Instagram. Me sirve para descargar la angustia y la ansiedad. Rápido. Y, por suerte, tomar fotos y escribir, tomarme con placer mi vocación de escribir y sacar fotos, me distrae un poco de la profunda depresión de la que estoy inmerso, me anima un poco el día, me ayuda a pensar que para algo servimos a la comunidad los artistas y comunicadores visuales.

Vi el mural y me pregunté: ¿cuándo volveremos a tomar mate con gente que no conocemos? En un rodaje de cine, con los albañiles en una obra en construcción, con gente de campo, con el mecánico que arregla autos en la esquina de mi casa. Ahora nos saludamos a tres metros de distancia, medio desconfiados, medio de reojo, y los dos con el barbijo puesto. Ya no somos los mismos.

En este país, en este gauchesco país, siempre fue un buen gesto aceptar un mate de cualquier persona. Es más, por lo menos en mi familia, en el pueblo de campo donde me crié, tengo claro el recuerdo de mi padre diciendo que era de mala educación limpiar la bombilla con la servilleta antes de darle el mate a otro, y que era, todavía más ofensivo, hacer lo mismo cuando alguien te ofrecía un mate. ¿Cuándo volveremos a tomar mate con otro? ¿En dos mil veintiuno? ¿En dos mil veintidós? ¿Nunca?

Pienso en esto ahora, mientras busco el blíster de pastillas. Tomo una para dormir a las 8:45 para que me haga efecto a las nueve, cuando se escuchan los aplausos a los médicos en todos los edificios del barrio y me duermo con esa sensación de optimismo, fe, solidaridad. Los aplausos y las voces eufóricas rebotan en el patio interior. Se multiplican. Retumban en eco. Así me duermo.

Pero a las cuatro y media me despierto con un agujero de angustia en el centro del pecho. Un dolor físico en el esternón. Algo horrible. Todos los días tengo pesadillas. Sueño con persecuciones, infidelidades amorosas descubiertas, traiciones, corridas en pasillos interminables de hospitales… Pero una vez despierto, suspiro y me alivio. Respiro feliz cuando tomo consciencia de que era mi imaginación. El cuerpo está duro, encorsetado de tensiones desde el maxilar hasta los dedos del pie.

Improviso al costado de la cama una rutina de ejercicios de yoga en la que mezclo varias disciplinas. Hago una meditación que yo mismo inventé: visualizo un recuerdo feliz de infancia, un olor, una voz, un lugar, y me quedo por media hora en esa escena. Si la imagen se va, la traigo. Tranquilo. Como un loop. Luego me doy una ducha caliente, me pongo un pijama nuevo, arreglo la cama, y me vuelvo a dormir —sin pastillas— hasta las nueve.

Aprovecho la soledad. Las ventanas están cerradas y nadie me escucha. Recito (leo) un poema / manifiesto larguísimo del artista chileno Pedro Lemebel que escribió en los años ochenta, en plena dictadura pinochetista, que se llama «Hablo por mi diferencia». Ya me lo estoy empezando a acordar de memoria. Experimentar una situación teatral, aunque uno esté solo, alivia. Luego me visto, lavo los platos de la noche, desayuno, limpio un poco el piso con lavandina y Procenex y me pongo a pensar qué voy a cocinar para el almuerzo. Lo que guía mi día es buscarme tareas: pintar, dibujar, regar las plantas… Distraer la mente para evitar pensar en cuánto falta para los aplausos de las nueve de la noche y para todo en general.

Me levanto entre las nueve y las diez. Me pongo una corona de guantes de goma, una máscara que compré en el mercado de pulgas de Barcelona y me pongo a bailar una coreografía de danza japonesa Butō que aprendí mirando un tutorial de YouTube del maestro Kazuo Ōno. La máscara me da poderes. La máscara guía al cuerpo. Siento que «soy» el maestro. La coreografía sale sola. Media hora, a veces una hora. Luego descargo energía en la tierra haciendo una especie de malambo criollo y extiendo los brazos al cielo, agradeciendo que estoy vivo y grito al estilo sapucay correntino.