Relato de ficción

Miedo

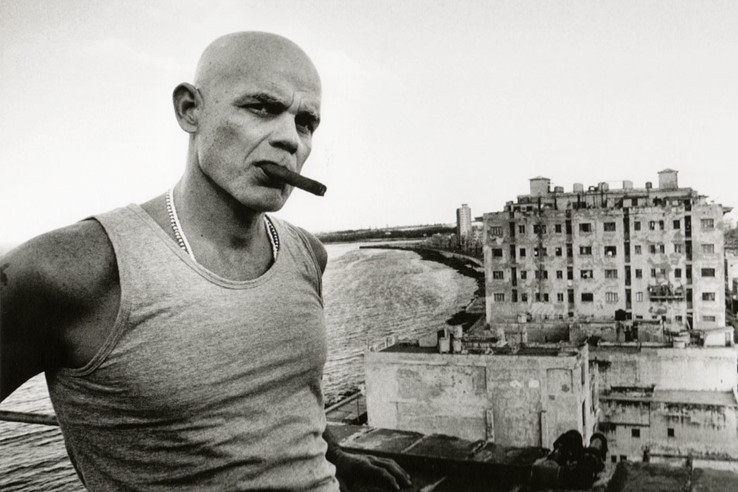

Un cuento inédito del escritor Pedro Juan Gutiérrez (Matanzas, Cuba, 1950), el autor de la elogiada «Trilogía sucia de La Habana». Calentito y excusivo para Orsai.

Yo bajaba todas las noches para ver el boxeo del Madison Square Garden. El único televisor que había en el barrio era el de Concha. En 1956, en una ciudad de provincia, no se podía aspirar a mucho. Ella era maestra en una escuela primaria rural. Ganaba una miseria. Pero tenía un amante que la visitaba por las noches y, como todos los amantes, asumía los gastos mayores. Pepe era un hombre desagradable y vulgar, al extremo de hacerse inolvidable. Supongo que Concha tendría asco de sí misma por tener que acostarse con un tipo tan repulsivo. Era feo, rechoncho, de baja estatura, peludo y hosco como un oso gruñón, fumaba unos tabacos apestosos y lanzaba unos salivazos amarillentos en una escupidera de aluminio que Concha colocaba junto a su sillón. No hablaba y sudaba copiosamente, aunque un ventilador refrescaba el ambiente. Tenía una moto de reparto. Una Cushman, roja, un poco vieja, maltrecha, abollada y ruidosa. Era un triciclo y delante disponía de un pequeño espacio que le hacía parecer un camioncito. Pepe y la Cushman se parecían mucho. Eran igualmente pesados y repulsivos.

Todo eso lo pienso ahora. Un niño de seis años no sabe nada ni saca conclusiones. Si es un niño normal. Si es un genio o un superdotado no sé. Debe ser agotador empezar a enjuiciar y a sacar conclusiones a esa edad.

Algo había sucedido dentro de mí. No sé qué. Pero solo me gustaba el día. La noche y la oscuridad me daban miedo. El día era perfecto: en el colegio, media sesión por la mañana. Después, por la tarde, jugar con los otros muchachos del barrio, y pescar. Pero la noche me aterraba.

Nosotros —mis padres y yo— éramos emigrantes. Hacía solo un año que vivíamos en Matanzas. Veníamos de otra provincia, con tanta hambre y miseria que la llamaban «La Cenicienta de Cuba». Así que vivíamos en un lugar económico: un apartamento microscópico con solo dos habitaciones, un bañito, una cocinita, y un balcón con vista al mar. El balcón era amplio, desproporcionado con el resto del lugar. Vivíamos en los altos. Concha en los bajos. Ella no tenía balcón y su apartamento seguramente pagaba menos alquiler porque en realidad era un hueco caluroso y oscuro detrás de la escalera. Aquel edificio, en conjunto, me parecía todo un lujo. El cuarto donde vivíamos en la ciudad anterior era mucho peor y más pequeño. Lo mejor era el mar. Cerca había un pequeño muelle de madera donde mis amigos y yo pescábamos todos los días. Peces diminutos y cangrejos de fango. Nada comestible.

Algo había sucedido dentro de mí. No sé qué. Pero solo me gustaba el día. La noche y la oscuridad me daban miedo. El día era perfecto: en el colegio, media sesión por la mañana. Después, por la tarde, jugar con los otros muchachos del barrio, y pescar. Pero la noche me aterraba. Entonces bajaba a ver el boxeo en la casita de Concha. Era un boxeo salvaje y sangriento. A diez rounds. No el jueguito de niños de hoy en día. Yo soñaba con ser uno de aquellos tipos durísimos, fuertes y musculosos, que siempre ganaban y le machacaban la nariz y la boca al contrario hasta dejarle el rostro hecho pulpa. El árbitro solo hacía un conteo de protección a medias. Casi nunca llegaba al diez. Y había que seguir. Y golpeando duro, sin blandenguerías. Si hacías clinch y te ponías baboso para descansar te quitaban puntos. Aquello me gustaba mucho y me emocionaba. Concha era muy amable y me daba limonada fría para hacerme bajar el susto. Pepe, en cambio, se esforzaba para ser desagradable y no hablar ni mirarme siquiera. ¡Qué tipo más pesao!

Una noche muy calurosa y húmeda llegué. Saludé tímidamente y me senté. No había boxeo. Pasaban una larga entrevista con un marinero. Era un hombre de poca inteligencia, y además estaba nervioso. Casi no podía hablar. El locutor tenía que sacarle las palabras. Al fin entendí que era un sobreviviente de un naufragio. Decía que el barco lo cargaron en exceso con sacos de azúcar y que hicieron mal la estiba. Por eso escoró, dio una vuelta de campana y se hundió. El locutor lo hizo repetir esto muchas veces. El marinero explicaba que se había salvado porque saltó y logró nadar lejos antes de que el barco se hundiera y lo arrastrara. En ese momento, Pepe se levantó, apagó el televisor y me dijo:

—Bueno, ya. A dormir.

Me levanté. Di las buenas noches y subí las escaleras. En mi casa no había nada que hacer. Mi madre leía novelitas de Corín Tellado. Mi padre fumaba y miraba a la pared, en silencio. Ahora, para variar, estaban sentados en el balcón, mirando al mar oscuro y disfrutando una brisa leve, casi imperceptible. La humedad era enorme y había nubes y rayos, a lo lejos, sobre el mar. Se formaba una tormenta de verano. A los pocos minutos mi madre dio la orden:

—A dormir. Mañana hay que levantarse temprano.

Fui hasta mi cama, colocada en un rincón de la salita. Me quité la ropa y me acosté en calzoncillos. Mi madre encendió el ventilador, para refrescarme. Ellos se fueron al cuarto. Apagaron las luces. Al poco rato escuché los suspiros y los crujidos de la cama, como cada noche. Y más suspiros y lamentos y cuchicheos. Yo sabía que era sexo pero me parecía doloroso porque se lamentaban y suspiraban, como si se hicieran daño mutuamente. Aunque en el fondo siempre pensaba que era mi padre quien hacía daño a mi madre. Estuvieron así un buen rato, como siempre. Y mi inquietud crecía.

Al día siguiente, muy temprano, apenas amanecía, trajeron un telegrama urgente. Mi madre lo leyó y lloró desconsoladamente. Hablaron muy bajo y no me enteré de nada.

Después se levantaron y fueron al baño. Sentí el agua correr. Y de nuevo se acostaron. Silencio absoluto. Yo no me atrevía a cerrar los ojos porque me parecía ver fantasmas y muertos a mi alrededor. Si cerraba los ojos se acercarían a tocarme y a arrastrarme con ellos. Pero tenía que aguantar los deseos de gritar y pedir ayuda porque vendría mi madre y me diría:

—¡¿Y ese miedo?! ¿Miedo a qué? Tú eres macho y los machos no tienen miedo a nada, que pa algo son machos. Así que duérmete.

Y de nuevo me quedaría solo y a oscuras. Como todas las noches, tuve que aguantar aquel suplicio en silencio. Sudando. Aterrado. Al fin —como siempre— el sueño me venció y me dormí.

Al día siguiente, muy temprano, apenas amanecía, trajeron un telegrama urgente. Mi madre lo leyó y lloró desconsoladamente. Hablaron muy bajo y no me enteré de nada. Ella recogió apresuradamente alguna ropa que metió en una bolsa. Se despidió de mí con muchos besos. Me dijo que se iba a pasar unos días con su familia. Y me quedé solo con mi padre.

Fueron unos días buenísimos. Mi padre me llevaba al colegio temprano y me recogía al mediodía. Para no cocinar, íbamos a un restaurante chino cerca de casa. Los dueños nos conocían y nos atendían con una amabilidad familiar. Por las noches me hacía cuentos de su infancia en el campo. Sobre todo de los caballos y los gallos de pelea que tenían en su casa.

Lo sentí tan comunicativo que la primera noche le dije:

—No me gusta dormir solo.

—¿Por qué?

—Porque me da miedo.

—Ah, no importa. Duerme aquí, en esta esquinita. No te muevas mucho.

Y me dejó dormir en su cama, tranquilamente, y sin más preguntas. Fueron tres días muy buenos. Muy relajados. La palabra stress no existía todavía. En español no existía. Pero fueron días desestresantes.

Al cuarto día regresó mi madre. Al instante mi padre se sumió en su mutismo habitual, distante y neutral. Ella me trajo de regalo un gran frasco de caramelos americanos muy especiales. Y pasó muchos días con lágrimas en los ojos cada dos minutos. Años después supe que su hermana menor —eran nueve hermanos— se había suicidado. Había tomado un veneno muy fuerte y murió en pocos minutos. No dejó explicaciones. Yo la recordaba siempre como una mujer muy buena, noble y romántica. Silenciosa. Quizás yo confundía depresión prolongada con aparente romanticismo melancólico.

No bajé jamás a ver el boxeo. Olvidé aquella idea de ser un gran boxeador profesional y llegar al Madison. Me iba con unos amiguitos a jugar parchís, damas, dominó y monopolio. O a patinar y empinar cometas. Creo que le cogí miedo a Pepe. Presentí que yo le molestaba. Supongo que no tenía nada contra mí, sino que simplemente querían estar solos. Para tener sexo. Pepe quería. No estoy seguro que Concha también lo deseara. En fin, eso también lo pienso ahora. Un niño nunca piensa nada decisivo. Solo juega y divaga.

A los pocos meses nos mudamos para otro apartamento más amplio y sin vista al mar. Mi madre repetía que el mar de noche la entristecía y no lo soportaba. A mí no. Al contrario. Yo necesito el mar.

Después tuve que crecer. Como todo el mundo. Y las cosas se complicaron. Aumentó la confusión. Algo sucedió y me convertí en un tipo desesperado. Siempre tenía prisa. No sé por qué. Caminaba muy rápido y quería hacer todo al mismo tiempo. Con el pie en el acelerador. A fondo. Creo que ya no tengo miedo a la noche y la oscuridad. No estoy muy seguro. Un hombre miedoso destroza su vida sistemáticamente. Hay muchas maneras para destruirlo todo. Es lo que hacemos con más facilidad. Ir cuesta abajo. Lo difícil es hacer lo contrario.