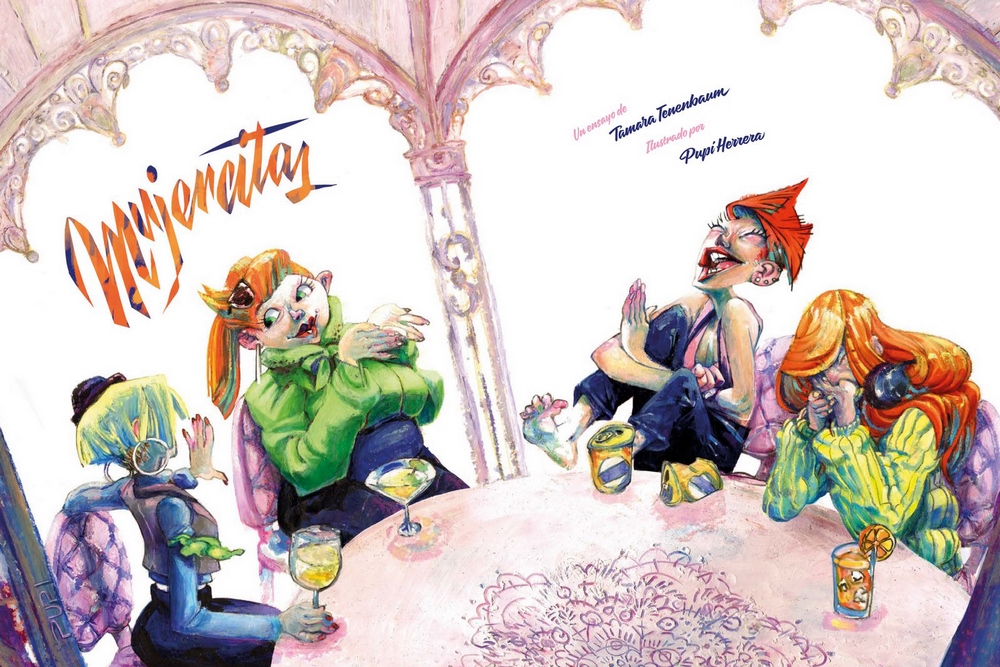

Ensayo

Mujercitas

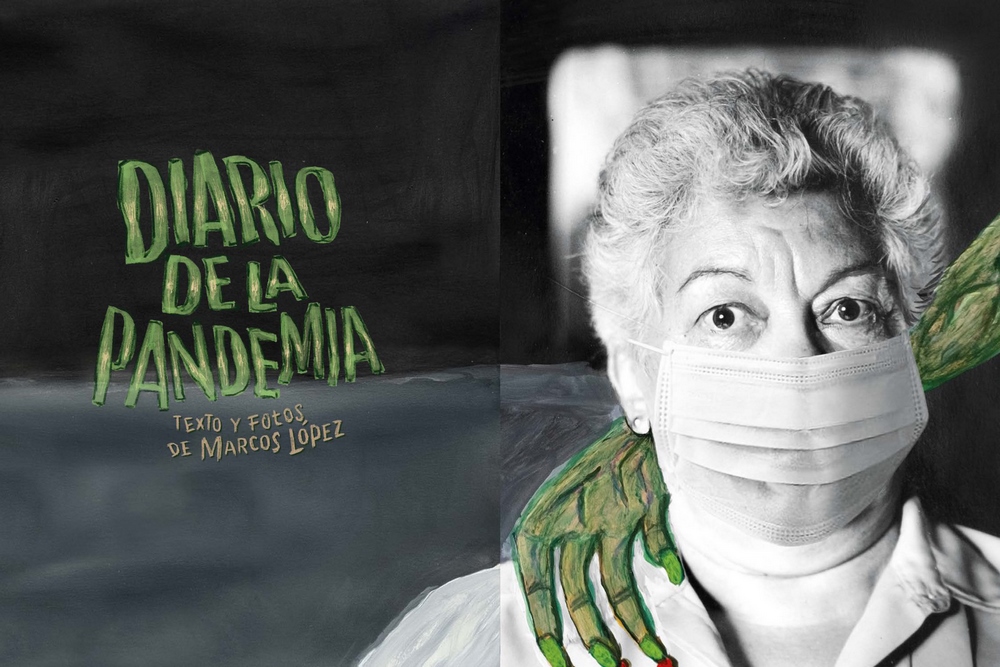

Escribí la mayor parte de este texto durante el aislamiento obligatorio. Cuando decretaron que no se podía salir, tenía un esquema y un borrador del primer apartado, pero no mucho más.

Los primeros días estuve muy dispersa y no pude avanzar; me pasaba el día actualizando números de muertos. Pero después retomé y se me hizo tranquilizador —por no decir vital— dedicarme a una escritura que no tuviera nada que ver con lo que estábamos pasando.

Fueron varios días en una especie de burbuja, escribiendo sobre Jane Eyre y Jane Austen, y sobre doncellas castas que en el borde de una clase media siempre dudosa tenían que ver con quién se casaban para no terminar de caer en la pobreza. Hasta que dos semanas después, mi mamá, que tiene permiso de circulación porque es médica, vino a traerme paracetamol y barbijos, y me devolvió a la vida y a la época que me habían tocado en suerte.

Sin perder el metro y medio de distancia le pregunté varias veces cuáles eran los pronósticos. Me respondió que, dado que todas las potencias mundiales están buscando una vacuna, lo lógico es que la pesadilla termine recién cuando la encuentren.

—Si no —siguió, aunque sin tanto énfasis: esta opción le resultaba más improbable—, nuestra sociedad va a cambiar. Va a ser como fue hace doscientos años, no va a haber más recitales y los chicos se van a educar con institutrices.

Me sorprendió lo de las institutrices. Mi mamá no es una mina muy lectora y estoy bastante segura —o estaba— de que no pasa mucho tiempo pensando en el siglo XIX. Yo, en cambio, crecí con esa obsesión: me crié en la ortodoxia judía porteña y desde chica notaba que mi vida se parecía más a la de las novelas que cada tanto venían con el diario, que al mundo que me mostraban las tapas de las revistas dominicales de esos mismos diarios. Así que, al escuchar a mi mamá, y una vez que se fue, me quedé pensando en eso: en los años que había pasado encerrada en mi habitación —igual que ahora en mi casa— soñando con ser institutriz como Meg March, como Jane Eyre y como tantas otras protagonistas de mis novelas favoritas que no eran tan pobres como para ser sirvientas ni tan ricas como para no trabajar.

Entonces se me armó en la cabeza una especie de distopía virósica y decimonónica donde la gente solo puede juntarse en reuniones musicales de menos de diez personas a escuchar a quien sepa tocar el piano y donde las otrora escritoras o docentes nos ganamos la vida enseñando inglés o cultura general o cualquier otro conocimiento apto para señoritas, y lo hacemos para las hijas de quienes puedan pagarlo.

Jo de espaldas, frente a una puerta, vestida de negro, con su rodete maltrecho y la cabeza baja. Esa es la primera imagen que la directora Greta Gerwig eligió para la versión de Mujercitas que se estrenó en 2020. En ella, Jo levanta la cabeza despacio, toma coraje y al empujar la puerta ingresa a un ambiente sobrio. Es un mundo de hombres, una redacción de trajes oscuros y manchas de tinta donde Jo se mimetiza y se destaca al mismo tiempo: tiene los colores y modales de su entorno. Y aunque no encaja en él —y lo sabe— se sienta resueltamente ante el editor del periódico y lo convence de una mentira que ella va a hacer verdad a la fuerza: sus cuentos pertenecen a ese mundo. Ella, que ni siquiera es ella —porque al editor le dice que viene a entregar los cuentos de «una amiga» que «prefiere no firmar»— pertenece a ese mundo.

Trato de imaginar cómo es «ese mundo» —lo que sea que eso signifique— y para eso voy, en un juego de simetrías, a la versión de la película que vi en mi infancia. La primera escena de aquel film —dirigido por Gillian Anderson y estrenado en 1994— no parece tener conexiones con este comienzo de 2020. Acá, con Jo en el periódico, la escena es una representación de la modernidad —se intuyen la cultura, la imprenta, el hierro, la máquina—, mientras que los primeros planos de la otra Mujercitas nos ubican en la naturaleza: a medida que pasan los créditos, Gillian Anderson sigue los pasos de Marmee, la madre de las mujercitas, que atraviesa el invierno de Nueva Inglaterra bajo la nieve que cae pesada, en el medio de los perros y los gatos —la versión más vieja está llena de gatitos— y cruzando una cerca de madera hasta que finalmente se detiene en el umbral de su casa: el hogar de las March.

Ahí Marmee finalmente abre la puerta para entrar a la primera escena verdadera. Bajo la luz cálida de una casa humilde pero hecha de materiales nobles, sus hijas la abrazan. Todo en esa habitación es ocre, porque así es como esta Mujercitas representa un mundo de mujeres: con un tono terracota, unos cuantos gatitos y mucha mejilla de color arrebatado que traduce cierta sensación de «hogar». En la Mujercitas de Gerwig, en cambio, el color que reina es el gris porque Jo cruza una puerta para entrar a una redacción, y con ese paso pone en acto la lectura siglo XXI que Greta Gerwig hizo del clásico de Louisa May Alcott: Gerwig decidió que Mujercitas no se trata de un mundo de mujeres. Se trata de ser mujer en un mundo de hombres.

Pero más allá de eso —que es mucho— lo otro que veo me resulta todavía más curioso. En los comienzos de ambas películas, la escena —en el fondo—, pareciera ser la misma: una mujer abre una puerta. Una mujer, con la mirada llena de ilusión, con el apuro de una tarde llena de tareas extenuantes, con la cara lavada y la nariz colorada por el frío, descubre detrás de una puerta algo que esperaba con deseo: un reposo o —todo lo contrario— una aventura.

Pienso en eso ahora, desde un encierro que lleva ya más de un mes, en una ciudad enorme —Buenos Aires— que me costó tanta ruptura conquistar y que parece otra vez no ser mía, o, mejor dicho: no ser de nadie. Vuelvo a estar encerrada como cuando era chiquita y era sábado, pero también era shabat y no se podía ir a ningún lado, y yo transgredía la ley prendiendo la tele, aunque estuviera prohibido, pero no podía ni siquiera soñar con ir al cine y que me vieran, con habitar el mundo y que me vieran.

Otra vez todo, veo, termina en los comercios de mi barrio, en los vecinos que —igualito al puterío del Once— cuentan bien atentos cuántas veces salgo, adónde voy, a quién le abro. Otra vez —ay, los ciclos— todo termina en mi puerta.

¿Por qué a tantas chicas nos gusta Mujercitas? ¿Por qué tantas escritoras —Simone de Beauvoir, Isabel Allende, Elena Ferrante, Doris Lessing, Nora Ephron y siguen las firmas— citan el libro como su primera inspiración y tantas mujeres adultas lo mencionan como el título que más quisieron en sus vidas? ¿Por qué Mujercitas trasciende eso que se llama, tantas veces de forma despectiva, literatura infantil y eso que se llama —de forma mucho más explícitamente despectiva— «literatura femenina»? ¿Por qué cada generación necesita reversionar el libro y pensar su propia película? Quizás porque algo en él le hace sentir tanto a una nena en Francia en 1910 como a otra en Chile medio siglo después, como a otras incontables preadolescentes alrededor del mundo en los últimos ciento sesenta y dos años que Mujercitas les habla solo a ellas. En ese sentido, Mujercitas es como la luna: no importa lo pequeña e insignificante que seas, sentís que te está siguiendo a vos.

Por eso, protagonizarla —encarnar a Jo, la hermana escritora, el alter ego de la autora— es un rito de pasaje para la actriz que, en cada época, representa un tipo particular de heroína: la adorable pero defectuosa, la posible. Esa que lo quiere todo y conseguirá, con suerte, la mitad. Lo hizo Katharine Hepburn en la versión de 1933, que hoy es difícil de digerir, pero fue canónica por muchos años y sentó las bases del arquetipo «chica-preciosa-haciendo-de-fea» que luego se replicaría en la Jo de Winona Ryder y también —ahora— en la de Saoirse Ronan, más liviana que el aire, capaz de construir la androginia del personaje más doblándose sobre sí misma que golpeándose contras las cosas.

Paso en mi cabeza las imágenes de Winona, las de Saoirse, y también las de la Jo que imaginaba cuando leía el libro, y si bien no me gusta demasiado la palabra «empoderada», cuando me pregunto qué tengo yo que ver con todas esas Jo, la respuesta se toca con eso: con la sensación de ser poderosa aun siendo nadie. Cada vez que le contestaba a una maestra —fui a un colegio religioso, y perdón a todas las maestras amorosas del mundo, pero las mías fueron casi todas unas brujas—, o a un chico que se burlaba de mí porque me gustaba leer, era Jo la que me sacaba del lugar de la vergüenza.

Jo le ponía otro color a mi soberbia: me daba el coraje para sentir que, aunque solo pareciera una petisa molesta, aunque los adultos y los chicos a mi alrededor me dijeran que no, yo podía hacer algo valioso con mi vida. Por lo que leo de las experiencias de otras escritoras, a muchas nos pasó lo mismo: Jo nos hizo sentir especiales a las perdedoras, a las que no ganábamos el juego de las lindas ni el juego de las simpáticas ni el de las deportistas.

Y eso parece, a primera vista, todo. O al menos una buena parte de ese «todo». Porque más allá de eso, lo que cuenta Mujercitas no tiene nada de universal: es la historia de cuatro hijas que tratan de llevar adelante una casa y una vida durante la guerra civil norteamericana, repleta de convenciones de la época y de enseñanzas protestantes. Sin embargo, cuando se supera esa «primera vista» y se intenta atravesar alguna nueva capa, lo que surge es que algo vivo y persistente salta de las páginas.

En principio, podría ser que se trata, simplemente, de buena literatura. Personajes bien hechos y escenas que nos meten en universos fascinantes, incluso si no los terminamos de entender. Pero dicho eso —que hace falta decirlo: tantas veces se reduce la literatura «para niños» o «para mujeres» a un conjunto de estrategias para «atrapar al lector», dando a entender que la verdadera literatura hace otra cosa, algo menos calculado o menos «deshonesto»—, creo que hay algo más.

Mujercitas nos enseñó a muchas —a las que crecimos renegando de cierto arquetipo de «lo femenino», en parte porque sentíamos que ese arquetipo nos excluía y nos hacía sufrir— a que nos gustaran las cosas de mujeres. Y la paradoja, pero la paradoja en la que todo se basa, es que es «Jo, la varonera» quien nos lo enseña desde un lugar protagónico. Jo detesta las cosas de mujeres. No le gustan los vestidos, como a Meg; no quiere ser un ornamento para la sociedad y brillar en las fiestas, como Amy; ni siquiera tiene ese talento tan femenino para la calma de Beth, la niña eterna, la hermana que muere antes de ser mujercita. Jo desprecia la delicadeza, la cortesía y los adornos, los modales femeninos y las charlas sobre matrimonios. Quiere trabajar, ir a la universidad, incluso ir a la guerra como su padre —la magnífica excusa que encontró Alcott para contar la historia de una madre sola con sus hijas—: y, sin embargo, Jo no desprecia a sus hermanas. A veces las molesta o se enoja porque no quieren exactamente lo mismo que ella, como cuando Meg se casa y Jo lamenta, en un berrinche incestuoso, no poder casarse ella misma con Meg para mantenerla y cuidarla en casa y seguir jugando todas juntas para siempre. Pero no las rechaza, ni a Meg ni al resto. Quizás no las entiende, quizás no comparte sus gustos, pero lo que reina es una especie de afecto primal, una comprensión íntima en la incomprensión: una definición perfecta de eso que hoy llamamos «sororidad».

Jo es parte de su colectivo de mujeres. Será varonera, pero su único amigo varón es Laurie y sus compañeras de juego son sus hermanas, a quienes no cambiaría jamás por varones. Por eso es que Jo es la puerta de entrada perfecta para las que ya de chicas y hasta bien entrada la adolescencia nos sentíamos mejores que las demás por despreciar la femineidad: esa trampa del machismo que nos hacía pensar que, en efecto, los varones eran más interesantes que nuestras amigas, madres y hermanas. Que para rechazar la pasividad en la que nos querían sumir los hobbies femeninos —eso llega hasta hoy: muchas nenas festejan sus cumpleaños en un spa, o al menos eso hacían antes de la cuarentena— había que rechazar también la intimidad entre mujeres y el humor entre mujeres, dando por hecho que esa complicidad era un producto berreta comparado con la camaradería masculina y que siempre era mejor, salvo que quisieras aburrirte como un hongo, ser de esas que «se llevan mejor con los tipos».

Jo nos enseñó sin que nos diéramos cuenta —yo tardé más de dos décadas en entenderla— que todo eso era una idiotez. Y varias generaciones después, Greta Gerwig resumió esta idea con una línea que le dice Jo a Meg justo antes de que se case: «Te vas a aburrir de él en dos años y nosotras vamos a ser interesantes para siempre».

Y después está el formato, el paquete perfecto en el que viene envuelto todo lo demás. Mujercitas habla de cuatro amigas —que sean hermanas para el caso es irrelevante— muy distintas entre sí, y que se quieren a pesar de todo. Desde Sex and the City hasta Girls, pasando por infinitas películas, telenovelas o tiras diarias, la idea de un grupo de mujeres que representan distintos arquetipos pero tienen algo que las une ha sido repetida hasta el hartazgo, tanto que ya es una idea de dominio público y a nadie se le ocurriría hacer una referencia a Louisa May Alcott.

Sin embargo, la historia de Mujercitas es especialmente original si se la compara con otras novelas de mujeres del siglo XIX. fundamentalmente con las de Jane Austen y las hermanas Emily y Charlotte Brontë, tres autoras también reversionadas al infinito, pero que no anticiparon el exitosísimo esquema de Mujercitas.

En las novelas de Austen hay relaciones entre hermanas (fundamentalmente en Orgullo y prejuicio y en Sensatez y sentimientos) y amistades femeninas (en Orgullo y prejuicio, otra vez, y también en Emma), pero ese equilibrio frágil que arma Alcott entre el protagonismo de Jo y la construcción de las demás hermanas —que quedan completamente iluminadas— está ausente en las obras de Austen, lo que no supone un juicio de valor sino, solamente, un hecho. De la misma forma, las obras más importantes de las hermanas Brontë —Cumbres borrascosas y Jane Eyre—, son completamente «heroinocéntricas». Las mujeres que rodean a las protagonistas son tontas, locas o parte de la servidumbre. Y las figuras centrales son mujeres de una condición excepcional: por la fuerza de su voluntad, de su inteligencia, de su bondad o de su pasión, aparecen como anomalías de un paisaje más dócil.

Y esto —otra vez— no tiene nada de malo, ni le quita verdad a la afirmación de que Austen, Emily Brontë y Charlotte Brontë están entre las mejores novelistas de la historia, y de que incluso podrían ser mejores que Alcott, si a alguien le importan esas comparaciones. Pero el punto es que Alcott inventa otro credo, uno que toma distancia del arquetipo de «mujer excepcional» y que quizás por eso es mucho más reversionable y más amigo de las conversaciones actuales: para Alcott, todas las mujeres son especiales o, al menos, hay muchas formas de ser especial.

Eso es retomado hermosamente por Gerwig en su versión de la historia, donde incluye escenas en las que todas las hermanas defienden su derecho a ser distintas. «Que mis sueños no sean los mismos que los tuyos no significa que no sean importantes» le dice, por ejemplo, Meg a Jo, cuando esta última ridiculiza sus deseos de casarse y tener una familia. El pasaje es un poco explícito, pero toma otro color si pensamos que Gerwig no lo escribe solamente para Jo: lo escribe para nosotras, las espectadoras y lectoras, que llegamos al cine con nuestra pila de certezas de feminismo ilustrado.

El mismo procedimiento se hace con el resto de las mujercitas. Amy funciona como contraheroína —es una protagonista alternativa de esta historia—, Beth tiene momentos sutiles y poderosos, y frente a ciertos pasajes de sus hermanas, sobre todo de Beth, las ambiciones literarias de Jo aparecen como veleidades narcisistas, no demasiado distintas del gusto de Meg y Amy por los vestidos y las reuniones sociales.

En ese sentido, hay un giro inteligente y conmovedor sobre el personaje de Beth. Ella es tímida, no débil. Se abre paso sola y diminuta entre la nieve para ir a llevarles lo poco que puede a unos vecinos que terminarán contagiándole la enfermedad de la que no se recuperará nunca. Finalmente, cuando tiempo después Beth sabe que va a morir y le explica a Jo que tiene que dejar de pelear por ella, Jo se enoja, se encapricha y despliega, en ese berretín, toda su debilidad, mientras que Beth le muestra —nos muestra— que la valentía no es esa potencia arrolladora de Jo, sino que puede ser otra cosa: la blandura, la sabiduría y la sonrisa calma de una madre —o una hermana— que sabe que hay cosas que no tienen remedio.

Tal vez por eso, en una época en la que se quiere hacer pedazos la idea de que hay una única forma de ser mujer —y en la que, para bien y para mal, se les pide a las ficciones que representen todas esas formas como si se tratara del cupo de una cámara legislativa— la estructura Mujercitas sigue funcionando por algo que hizo muy bien Gerwig y que es lo que más me importa decir sobre la película: no sabemos cómo se tomó la decisión de esta nueva versión, si fue una cuestión de mercado, una urgencia por bautizar a todas las nuevas it girls —Saoirse Ronan, Greta Gerwig, Florence Pugh, Emma Watson, Laura Dern y la hermanita honoraria Timothée Chalamet, consagradas en el mismo altar que veinticinco años antes ungió a Winona Ryder, Kirsten Dunst, Susan Sarandon, Claire Danes y Christian Bale— o una cadena de caprichos autorales y empresariales. Pero sí sabemos que la adaptación de Gerwig nos muestra por qué Mujercitas es relevante hoy: por qué tiene tanto que decir en una época en que nos estamos preguntando qué es ser mujer, si esa pregunta tiene sentido, y cómo construir una comunidad entre todas las que nos hacemos esa pregunta obsesivamente, pero la contestamos de manera tan distinta.

Hay otra pregunta que Gerwig despeja, para todas, pero principalmente para sí misma, en su versión de Mujercitas. Tiene que ver con lo anterior, pero a la vez hace centro en un corte más fino: en su película, Gerwig habla de las mujeres artistas. El material para esto ya estaba en la novela original, pero una de las operaciones de sentido más importantes que aparecen ahora es el subrayado de este tema. Como si estuvieran para responder una pregunta de Gerwig sobre su propio lugar como artista, y como mujer artista, las mujercitas aman el teatro, comparten lecturas y se deleitan escuchando música, pero, sobre todo, cada una de ellas tiene una relación particular con una disciplina y representa un tipo de relación específica con el arte.

Meg, la hermana mayor, la que les recuerda a sus hermanas los deberes de la casa y sueña con formar una familia propia, tiene una vanidad que queda emparentada con su gusto por las cosas bellas y su vocación por el escenario, que es el arte que en alguna medida parece interesarle (y que no es llevado a cabo porque, a pesar de la insistencia de Jo, toma su arte como un juego, como algo que pertenece a la infancia y no al mundo de los adultos).

Jo y Amy, en cambio, sí tienen una poderosa vocación artística y, desde la ficción, reescriben de un modo curioso la relación entre Louisa May Alcott y su hermana, Abigail May, inspiración para Amy. En la vida real, las hermanas Alcott siempre se ayudaron mutuamente. Abigail May, una artista que llegó a exponer en el Salón de París de 1877, militó por la posición de las mujeres pobres en el arte, ilustró la primera edición de Mujercitas y pudo educarse gracias al financiamiento de su hermana, que ganaba plata escribiendo. Sin embargo, en la novela sus destinos son similares —entre sí— y opuestos a la realidad de las hermanas Alcott. En Mujercitas, Jo y Amy abandonan sus veleidades artísticas para casarse y formar familias, y cierran un arco dramático de un modo que hoy es tan decepcionante para muchas que Gerwig decidió adaptar muy libremente el libro y darles un giro reivindicatorio.

En su película, Jo y Amy representan dos tipos opuestos de estrategia feminista. La heroína de Jo es la que no puede soportar las reglas de lo que el mundo espera de una mujer: no quiere casarse ni que sus hermanas se casen, quiere jugar para siempre —y no zurcirles las medias a ningún papanatas— y, en ese sentido, el único lugar donde se siente libre como adulta es en la literatura.

Amy, en cambio, es la feminista liberal, la que negocia: ella tampoco quiere zurcir medias y para eso sabe que tiene que respetar las reglas del juego; hacer visitas, caerle bien a la gente correcta, destacarse en las reuniones y entender el matrimonio como una decisión económica.

Desde ese lugar, ambas piensan su arte. Amy depone sus sueños artísticos y se casa con un hombre de alta sociedad (privilegia la comodidad sobre el arte, convencida de que si el arte no lleva a la gloria es mejor no ejercerlo), pero Jo deviene una escritora de oficio: la autora de Mujercitas.

La resolución es perfecta y tranquilizadora. Y, así y todo, creo que la clave más interesante en la teoría que se dibuja en la versión de Gerwig sobre las mujercitas y el arte está en el personaje más insospechado: el de la dulce Beth, la hermana enfermiza y tímida que muere antes de tener que decidir entre sus sueños o la cocina. La pasión de Beth por la música, curiosamente, aparece en la novela mucho más subrayada de lo que yo la recordaba. Alcott hace referencia varias veces no solo a la relación de Beth con el piano —cosa que nadie olvida— sino también a sus ganas de tocar mejor como objetivo más personal que público. «Solo lo hago para nosotras, no necesito que nadie más me escuche», dice Beth en esta última Mujercitas, cuando le preguntan por qué no ambiciona ser una pianista consagrada, y en esa línea deja algo en claro: Beth tiene tanto interés en crear como Amy y Jo: es igual o más persistente que ellas en sus esfuerzos artísticos. Lo que no le interesa es lo público: ni la gloria ni la plata.

Esto se ve de modo explícito en un momento clave: cuando Beth y Jo se van juntas a la playa, con Beth a punto de morir y Jo bloqueada, Jo dice: «A nadie le importan mis historias», y Beth contesta, pálida y cansada: «Escribí algo para mí. Sos escritora. Mucho antes de que nadie te conociera y te pagara (…) Hacé lo que nos enseñó Marmee. Hacelo por alguien más».

Es a partir de esa conversación que Jo abandona los relatos sensacionalistas y empieza a escribir Mujercitas. En la lectura de Gerwig, Mujercitas lo escribe Jo, la heroína valiente y ambiciosa; pero no hubiera existido sin Beth, la que tocaba solo para que la escucharan sus amigos.

Igual, pase lo que pase, mi preferida es Jo: la preferida también de la autora y de todas las lectoras que querían convertirse en escritoras y calculo que de todas las lectoras en general. Pero tuve mis momentos de duda, y no fueron precisamente con Beth. Por raro que suene, a veces me parecía que la caprichosa Amy tenía una cualidad de heroína de la que Jo carecía por completo: Amy tenía ganas de irse.

Jo, en cambio, no quería ir a fiestas, ni bailar, ni divertirse de formas incorrectas, y en ese sentido me llenó de preguntas. ¿Por qué si Jo era una rebelde adoraba tanto a su familia y no se peleaba nunca con ella? ¿Desde cuándo las rebeldes quieren tanto a su mamá? Desde ese punto de vista, empatizar con Amy me resultaba más fácil, sobre todo cuando la veía equivocarse intentando pertenecer a algo que no fuera solamente su casa, avergonzándose de la pobreza de su familia, arriesgándose y desafiando a las maestras en su intento por ser la más popular del colegio.

Yo también nací en un mundo del que me quería ir —el del judaísmo de Once— y pasé buena parte de la adolescencia intentando que mis compañeras de secundario, habitantes nativas de Palermo y Recoleta criadas a Vivitos y coleando y demás consumos de infancia progresista, no se dieran cuenta de todas las referencias culturales que no entendía. Y fracasando, por supuesto, igual que Amy: las demás siempre se dan cuenta de que sos una impostora, de que no sabés vestirte ni socializar porque no te criaste como ellas. Da lo mismo si ellas son chicas de clase media acomodada porteña o señoritas de sociedad en Estados Unidos a fines del siglo XIX, la antinomia local/extranjera y el tipo de violencia sutil que te toca recibir es una tradición milenaria.

Como Amy, yo también puse toda mi esperanza en el mundo adulto y en la salida de la familia como pasaporte a la libertad, y por eso, esas ganas de Jo de ser niña para siempre y quedarse para toda la eternidad en su casa con sus hermanas me parecían un defecto, una forma del deseo que no llegaba ni siquiera a poder pensar. Jo era la mejor en casi todo, pero entre la que se va y la que se queda, yo tengo que quedarme con la que se va: incluso si para eso es menos auténtica, más conformista, menos rebelde en la superficie que la contracultural Jo.

En ese sentido, Greta Gerwig ya había trabajado en su ópera prima, Lady Bird, con el deseo de irse del pueblo y dejar atrás una familia y un pasado, y con el modo en que ese deseo puede ser también destructivo. En esa película, la protagonista —que también es Saoirse Ronan— incluso se autodenomina Lady Bird para no usar el nombre que le pusieron sus padres. Esta tensión entre quedarse e irse, entre la romantización del pasado y el hambre de futuro (que tal vez venga de su propia vida, también: Gerwig fue a un colegio católico en Sacramento, igual que Lady Bird), es el alma de su Mujercitas, y creo que es también la razón por la que el personaje de Amy toma el peso que toma.

Pero más allá de eso, en la estructura de la película, Gerwig se juega por Jo: una chica que no para de preguntarse por qué la infancia tiene que terminar. Y que no deja que esa pregunta, ni ninguna otra, la detengan.

Luego de reunirse con el editor en el periódico, Jo vuelve a la casa donde está trabajando como institutriz de un par de niñas y se encuentra con el profesor Bhaer, el hombre que conoce después de haber rechazado a Laurie y que, sabemos las lectoras, terminará siendo su marido. Luego de apreciar la belleza de este Bhaer y sus rulos de príncipe hacemos un corte a otra escena y vemos a una Amy adulta, la emperifollada Florence Pugh, que andando en carruaje con la tía March recupera toda su frescura al encontrarse con un Laurie recién rechazado por su hermana (y que, sabemos las lectoras, terminará siendo el marido de Amy).

Después, en lo que hace a hombres, en la última Mujercitas no hay mucho más que esto.

Los muchachos, para Gerwig, son dispositivos que permiten armar un triángulo amoroso (Jo, Laurie, Amy) que funciona como excusa para pasar a lo que verdaderamente importa: la cronología de un despertar feminista. En ese sentido, la película de Gerwig no es solo una adaptación de la novela, sino un comentario sobre la experiencia de lectura de la novela. Esas lectoras que no entendimos por qué Laurie y Jo no terminan juntos, aparecemos todo el tiempo y, en el caso de la Mujercitas de Gerwig, aparecemos de un modo especial.

Para eso hay que explicar la licencia más importante que la directora toma, esa que convierte a Jo en la autora de Mujercitas y en la mente que pergeña, para Jo y Laurie, ese final aparentemente «imperfecto». Cuando el editor le dice a Jo que no entiende ese final, son sus hijas —las del editor— las que terminan salvando el manuscrito del olvido y las que ven en Amy un aspiracional, una puerta de entrada a Mujercitas.

Para muchas lectoras, por lo tanto, la resolución de ese triángulo amoroso no es una decepción. Sí lo fue, en cambio, el hecho de que, en el original, Jo finalmente abandone la literatura y se dedique a llevar adelante una escuela junto con su marido, el profesor Bhaer. Es verdad que, con los años, muchas lectoras revalorizamos ese final: la vocación educativa es algo noble y valioso, y más aún teniendo en cuenta que Jo lanza una escuela mixta —algo muy poco común en la época—, en la línea de las iniciativas pedagógicas revolucionarias que hicieron famoso a Amos Bronson Alcott, el padre de Louisa. Pero, así y todo, Louisa, nos hiciste enamorar de una chica que se desvivía por escribir, y después nos desayunaste con que eso no iba a pasar.

¿Por qué lo hiciste, si tu vida fue distinta? El libro parece una especie de chiste absurdo: el alter ego literario de Louisa se casa, como ella no hizo nunca, pero se pierde de ser una escritora exitosa, cosa que la verdadera Louisa fue hasta transformarse incluso en un fenómeno de masas como el que hoy encarna J. K. Rowling. Sabemos, por su correspondencia, que Louisa le dio un marido a Jo con cierta reticencia («muchas niñas escriben para preguntarme con quién se casarán las mujercitas, como si ese fuera el único fin y objetivo de la vida de una mujer. No casaré a Jo con Laurie para complacer a nadie», escribió el primero de noviembre de 1898), pero no vemos nada que ayude a entender por qué Jo terminó siendo profesora de escuela y no autora de libros. Las justificaciones podrían ser miles: no importa. Lo que importa es que Greta Gerwig reunificó a Jo y a Louisa en el mismo personaje y escribió el final que queríamos nosotras, las lectoras.

Y lo otro que importa es el detalle de las lectoras y la correspondencia con Louisa. Era fluida. Y era increíble. Esas nenas que le escribían cartas a Louisa preguntando por los destinos de sus personajes más queridos fueron las grandes responsables del éxito del libro, y además eran, según argumenta la crítica Anne Boyd Rioux en El legado de Mujercitas, las lectoras que a Alcott más le importaban. Mujercitas era leída y comentada por gente de todos los sexos, todas las edades y todas las clases sociales, pero Alcott insistió explícitamente —aunque no siempre con éxito, como muestran algunas versiones depuradas— en sostener un lenguaje que a muchos críticos moralistas de su época les parecía vulgar y no apto para señoritas, y en hacerlo con plena conciencia de que no escribía para los críticos, sino para las chicas de un continente todavía joven que por primera vez podían ver personajes que hablaban como ellas.

Años y años después, mujeres que no reconocemos la mitad de los objetos que menciona la novela y que conocimos el texto a través de traducciones, nos sentimos igualmente reflejadas en esa frescura simple, cálida y también —a veces— oscura de las hermanas March.

Y es que Mujercitas pasó de generación en generación como una contraseña. Henry James, incluso, anticipó esto que terminaría sucediendo, aunque como un defecto moral del libro: a sus ojos, Alcott tenía «una complicidad privada con las jóvenes que describe, a expensas de sus pastores y maestros». Esa complicidad privada —nunca mejor dicho— se repetiría cada vez que una mujer le prestara Mujercitas a otra, cada vez que una nena, nene o nenx lo leyera a escondidas para evitar hacer el ridículo ante los demás, y cada vez que una madre se lo regalara a su hija.

Mi historia fue esa: mi mamá no es una mujer lectora y se sintió orgullosa de poder compartir conmigo, su entonces preadolescente hija mayor con veleidades literarias, uno de los pocos libros que había terminado. Lo recibí con desdén, como algunas recibimos todas las cosas que nos dan nuestras madres. Y poco después —ni bien terminé la novela— me tuve que comer el orgullo en pedacitos.