Crónica narrativa

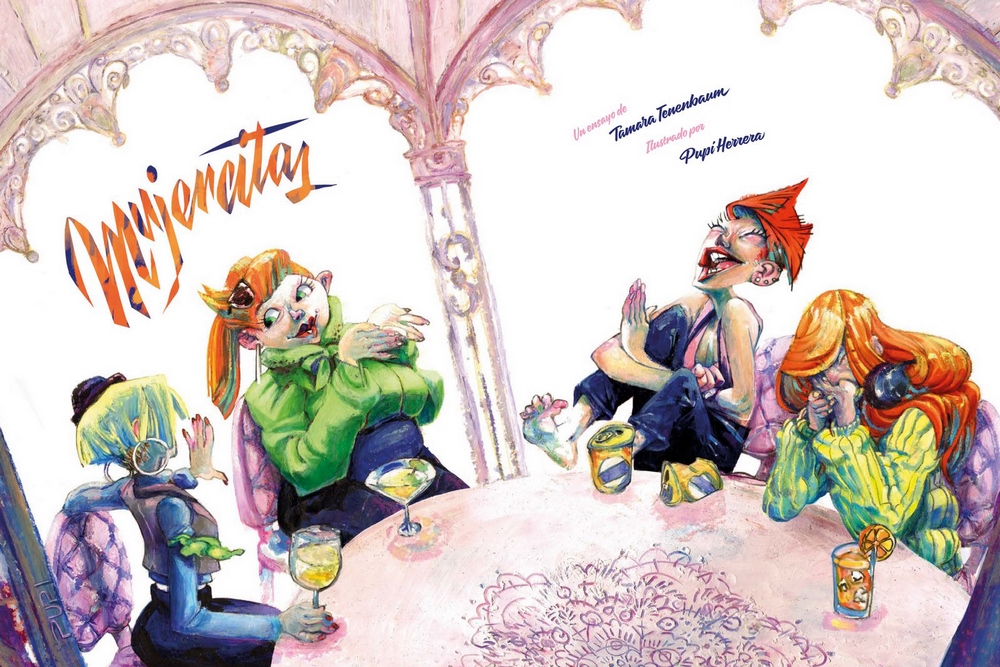

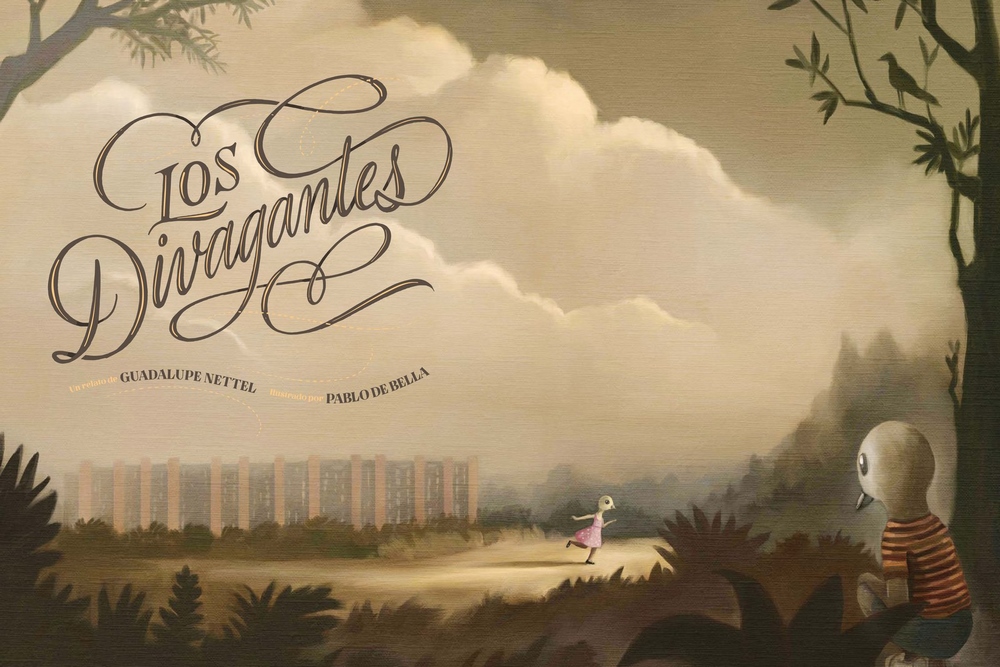

Los divagantes

La infancia no acaba de una vez, como nosotros queríamos cuando éramos niños. Sigue ahí, agazapada y silenciosa en nuestros cuerpos maduros, y luego marchitos.

A veces ocurre entre los seres humanos que, siendo dos perfectos extraños, sientan un reconocimiento, como si en otro lugar o en otro tiempo, hubieran compartido un fragmento de vida.

Cicerón, De amicitia

Hasta que un buen día, después de muchos años, cuando creemos que la carga de amargura y desesperanza que llevamos a cuestas nos ha convertido en adultos, reaparece con la velocidad y la fuerza de un relámpago, hiriéndonos con su frescura, con su inocencia, con su dosis infalible de ingenuidad, pero sobre todo con la certeza de que este sí fue, de verdad, el último atisbo que tuvimos de ella. Cuando éramos niños ocurría exactamente lo contrario: soñábamos con autonomía y con tener el permiso de hacer lo que quisiéramos: disponer de nuestro tiempo, elegir nuestra comida, desplazarnos a nuestro antojo. La niñez nos parecía una interminable sala de espera, una etapa transitoria entre el nacimiento y la vida que deseábamos tener.

Los niños realizan sus sueños pocas veces, no tienen las herramientas, dependen de sus padres, y ni los padres de Camilo ni los míos se preocupaban mucho por cumplir nuestros deseos. Estaban absortos y embriagados con sus propias existencias, intentando reparar los desastres que constantemente dejaban tras de sí en su atolondrada carrera hacia vete a saber dónde.

Entonces era una suerte tener un amigo tan cerca. Pasaba a buscarlo y solo con verme se daba cuenta de que en casa algo andaba mal entre mis padres y que debíamos buscar un refugio donde estar tranquilos el resto de la tarde, un lugar donde nadie pudiera pedirnos que regresáramos. Por fortuna había muchos jardines alrededor, decenas de arbustos tras los cuales esconderse.

Los Palleiro llegaron a México a mitad de los años setenta, poco después de que Camilo y yo cumpliéramos cinco años. Venían exiliados de Uruguay, donde la junta militar había extendido una orden de arresto de los comunistas. Se instalaron en el edificio donde yo vivía, pero en el cuarto piso, es decir justo abajo de nuestro departamento. En ese tiempo llegaron muchos otros niños exiliados a Villa Olímpica, a veces acompañados de sus padres, otras de sus tíos o de sus abuelos. No todas las familias lograban emigrar al mismo tiempo y no todas pudieron salvarse enteras. Los que habían conseguido empacar una mudanza tenían que esperar muchos meses antes de poder ir al puerto en donde había desembarcado su menaje de casa. Pero fueron pocos los que tuvieron ese privilegio. Por eso, la mayoría de las veces su mobiliario era escaso, minimalista, humilde: lámparas de papel, muebles de mimbre o de madera rústica, cosas recogidas de aquí y de allá. Todo lo que pudiera servir para construir ese nido precario.

Los edificios del barrio en el que vivíamos eran más de veinte y estaban separados por senderos boscosos y rampas de piedra perfectas para andar en bicicleta. Todas las tardes, al volver de la escuela, los niños salíamos en desbandada con un estruendo semejante al que se produce durante los recreos y en los parques de diversiones. Gritábamos con diferentes acentos, los de México, Chile y Argentina, principalmente. El uruguayo era más escaso y, quizás por eso, a mí me parecía el más bonito. Al atardecer, las madres salían a buscarnos o hacían señas desde las ventanas para que regresáramos. Todos volvíamos a casa y entonces, sobre los jardines, se hacía un silencio tan oscuro como la noche.

Camilo y yo comenzamos a jugar en un tiempo más remoto del que alcanza mi memoria. Mis primeros recuerdos junto a él datan de cuando teníamos alrededor de seis años. Nos veo persiguiendo a una ardilla en la entrada del estacionamiento, en medio de largas risotadas. Que dos niños vecinos se vuelvan amigos y jueguen todos los días puede sonar predecible, pero no lo era tanto en nuestro caso. Al llegar a la ciudad, sus padres lo inscribieron en un colegio al que asistían —principalmente— los hijos de los obreros afiliados al partido, pero era demasiado flaco, demasiado alto, demasiado torpe y demasiado culto para pasar inadvertido (la mejor suerte que uno puede correr durante la primaria). Además, usaba lentes y tenía un extraño acento. Habría sido muy feliz si sus compañeros hubieran mostrado su desagrado marginándolo, en vez de golpearlo todos los días. Pero yo no podía nada contra esto, así como él tampoco habría podido evitar que en mi escuela, una escuela privada y Montessori, yo fuera objeto de acoso por mi timidez extrema. Compartíamos la suerte, buena y mala a la vez, de tener padres liberales, progres y ausentes. Compartíamos también la urgencia de crecer, de hacer una vida propia que imaginábamos libre de las angustias familiares. Dos futuros muy distintos entre sí, pues mientras yo soñaba con pilotear aviones, escalar montañas y viajar en dirigible, él hablaba únicamente de volver a Uruguay. Me pregunto si esa obsesión venía de sus padres, ya que hasta donde recuerdo, en su casa, donde pasaba tanto tiempo como él en la mía, nunca se hablaba de eso.

Los jardines, como los edificios, tenían sus propios inquilinos. Familias enteras de insectos, gusanos, aves y gatos callejeros habitaban los setos y las ramas de los árboles. Los pájaros eran por mucho mis favoritos. No me interesaba cazarlos con la resortera como hacían los demás con las palomas, sino sentarme a observarlos. Me gustaba que sus cantos, sus colores, su tamaño y sus plumajes fueran tan diferentes entre sí, o que algunos fueran libres y otros vivieran en jaulas dentro de los departamentos, como esos niños cuyos padres nunca dejaban bajar a la plaza y mezclarse con los demás. Es verdad que la mayoría de las aves que había alrededor eran «palomas asquerosas», como decía Camilo, pero también había gorriones y primaveras de pico anaranjado. En las casas predominaban los canarios y los loros domésticos. Siempre que estaba enferma y tenía la fortuna de no ir a la escuela, escuchaba a los pájaros desde mi habitación, asombrada por la magnitud de aquel barullo que solíamos cubrir con nuestros gritos.

Un sábado por la tarde papá propuso llevarme a conocer un aviario situado en las afueras de la ciudad. El día estaba nublado y amenazaba con llover en cualquier momento. Pero mis padres habían pasado la mañana discutiendo y yo soportando sus gritos, así que cualquier cosa era mejor que seguir en casa. Hicimos el trayecto en coche escuchando un viejo casete de los Beatles sin decir una palabra. El aviario era un parque cerrado, pero lo suficientemente extenso como para no sentir el cautiverio. Los espacios imitaban una gran variedad de climas, desde el semidesierto del águila real, hasta la selva del guacamayo rojo. Caminamos durante más de dos horas debajo de una llovizna refrescante. Esa tarde, mi padre se contagió del interés por los pájaros y desde entonces tuvimos un tema sobre el cual conversar. Gracias a aquel paseo, no solo mi percepción de las aves cambió por completo, sino también la idea que tenía de los humanos. Papá y yo inventamos un juego que consistía en observar a los vecinos y encontrar el tipo de pájaro al que se parecían, ya fuera por su aspecto físico o por su comportamiento. La señora de la planta baja, la madre de Lalo, era claramente una lechuza con cinco crías en el nido, la del 305 una petirroja entaconada. Camilo lo aprendió de inmediato y se volvió incluso mejor que nosotros en identificar a las aves que correspondían a la gente.

Pasaba tanto tiempo en casa de los Palleiro que la sentía como una extensión de la mía. A Ernesto Palleiro le gustaba tocar la guitarra, beber vino y fumar cigarrillos sin filtro. Nosotros lo escuchábamos desde la habitación de su hijo, así como escuchábamos las riñas entre mis padres, apenas mitigadas por las paredes y el techo. También los ruidos ajenos se inmiscuían en mi cuarto. Con mucha frecuencia me despertaba el llanto de Camilo a mitad de la noche, un llanto que habría reconocido a kilómetros de distancia, y al oírlo me entraba una rabia incontenible contra sus padres por no sacarlo de esa maldita escuela donde lo torturaban. Mientras recuperaba el sueño me decía que seguramente no era el único en sentirse así, y que en cada uno de esos edificios de exiliados por lo menos un niño lloraba todas las noches.

Poco antes de mi onceavo cumpleaños, mi padre terminó el doctorado en biología y le ofrecieron un trabajo como investigador en la Universidad de Nueva Orleans. Así fue como de buenas a primeras, después de haber vivido siempre en un mismo hábitat, también nosotros empacamos nuestras cosas y migramos hacia el norte. Nos despedimos en la entrada del edificio, haciendo promesas de futuro, pero sabiendo en el fondo que muy probablemente nunca volveríamos a vernos.

La época que comenzó en ese momento fue muy inestable para mi familia. Empezamos un periplo que nos llevó por diferentes ciudades estadounidenses y europeas. Mi padre aceptaba trabajos donde se los ofrecieran, casi siempre en universidades prestigiosas, pero por temporadas cortas. Mamá y yo lo íbamos siguiendo. En todas esas ciudades mis padres pelearon con un fervor idéntico. Sus pleitos eran la única constante en nuestras distintas casas y tiendo a pensar que en esas riñas escandalosas encontraban algún tipo de equilibrio: cuanto más discutían más se acercaban entre ellos.

Vivíamos cerca del mar, sobre la costa del Atlántico Norte, donde había gaviotas en vez de palomas. Cuando tenía tiempo, papá me llevaba a ver pájaros, aves que vivían libres en el bosque o en las penínsulas del estado. Un fin de semana, vistamos la reserva de Cat Island, en el sudeste de Luisiana, donde se asientan los pelícanos pardos. Viajamos primero en coche y luego en un bote de la universidad, con un equipo de biólogos —uno de ellos amigo de mi padre— y dos marineros. El ambiente a bordo era festivo y relajado. Los marineros contaban chistes de biólogos y los biólogos se burlaban de los marineros. Durante la expedición, uno de ellos sacó una caña de pescar. Muy rápidamente picó un pez y lo puso en una cubeta. Su intención era obtener suficientes para todos y asarlos en cuanto llegáramos a tierra. Es verdad que éramos muchos a bordo, pero los peces picaban bien, y todo parecía indicar que así sería. Después del tercer o cuarto, la caña empezó a pandearse y hubo que sujetar a su dueño para que el peso no lo hiciera caer al agua. Fue entonces cuando vimos con absoluto horror que el animal que tiraba del anzuelo no era un pez sino un ave gigantesca.

—¡Sube la caña! –gritó uno de los marineros—. Tiene el pico enganchado.

Le pregunté a papá si se trataba de un pelícano, pues yo sabía que la especie estaba en extinción y lo último que deseaba era contribuir a aniquilarlos. Pero él me sacó del error: el animal que golpeaba la cubierta del barco con sus dos alas torpes e inmensas no era un pelícano sino un albatros.

Los marineros miraban con estupor al pájaro lastimado, mientras uno de los biólogos intentaba abrirle el pico para sacarle el anzuelo. No era fácil, el albatros se debatía en medio de un aleteo furioso, intentando escapar. Sus graznidos delataban el miedo y la furia que sentía ¿Qué hacía un albatros en un lugar tan alejado de su hábitat natural? El amigo de mi padre nos explicó que es muy raro ver uno fuera de su rango geográfico, pero ocurre que alguno se vea arrastrado por una tormenta y se pierda. El problema, me dijo, no es que hayan salido de su territorio, sino que, al hacerlo, les resulta muy difícil cruzar el ecuador y volver a él. Finalmente, el marinero consiguió sacar el pedazo de metal y, después de intentar varios pasos sin equilibrio sobre la cubierta, el albatros alzó el vuelo. En cuanto estuvo en el aire, extendió sus alas, aprovechando el espacio cómodamente, y voló con majestuosidad sin alejarse del barco, permitiendo que lo contempláramos aún durante varios minutos. Alguien empezó a aplaudir y los demás nos unimos.

Cat Island es un lugar sobrecogedor por su belleza. Lo supe meses más tarde, cuando volvimos por segunda ocasión, pero ese día los pelícanos no me interesaron en lo absoluto. En mi mente no había espacio más que para el albatros. Al regresar a casa decidí escribirle una carta a Camilo para contarle que había encontrado a su ave, me arrepentí antes de escribirla. Me intimidaban la distancia y el tiempo.

Al terminar la secundaria mi familia emigró a Besançon, en el este de Francia y yo entré al Lycée Mignet. Los alumnos de esa escuela vivían un periodo de celo permanente. Absortos en sus distintas coreografías de cortejo, hacían todo lo posible para conseguir pareja, pero después, a mitad del año, la cambiaban por otra y luego por otra más. Fue en esa época cuando escribí la primera carta. Una carta de tres hojas con letra pequeña y apretada en la que le contaba a Camilo los principales acontecimientos de los últimos tiempos, incluido el descubrimiento del albatros en Cat Island, pero también la soledad que sentía. Me gustaba viajar, conocer paisajes y ciudades diferentes, asentarme me resultaba inimaginable. Los libros fueron mis únicas amistades estables en esos años. Llegaba a casa a leer y no me despegaba de ahí hasta que me vencía el sueño. Pensaba con frecuencia en Camilo. Me preguntaba cómo sería físicamente. Yo misma había cambiado mucho, era más alta y desgarbada, y mi nariz parecía haber cobrado una velocidad propia en términos de crecimiento. Me pregunté si su cara se había llenado de granos como les ocurría a tantos chicos de mi escuela, si su voz era la misma o si se había transformado en un graznido irreconocible, pero ninguna de estas preguntas aparecía en la carta. La mandé sin saber si la recibiría. Después de todo, habían pasado cuatro años y era muy probable que sus padres hubieran cambiado de dirección. Un mes más tarde recibí una foto de su nueva patineta, sobre la cual había pintadas dos grandes alas bicolor. Atrás estaba escrito: «Un beso, Camilo».

Fue ese mismo año, en clase de literatura francesa, cuando me hicieron leer Les fleurs du mal, y fui a pedirlo a la biblioteca del colegio. Apenas me lo entregaron, abrí una página al azar y apareció ante mí el poema del albatros, «ces rois de l’azur maladroit et honteux», donde Baudelaire lo describe como el poeta maldito de la naturaleza. Se lo leí a mi padre al volver a casa. Él me leyó a su vez, y con mucho entusiasmo, el poema de Coleridge, la historia de un marinero que queda maldito para siempre por matar a un albatros. En su periplo pasan todo tipo de desgracias, pero el castigo final es la condena a contarle a todos su historia, una y otra vez hasta su muerte. El texto, oscuro como pocos he leído, me perturbó muchísimo. «Todos los marinos conocen esa historia», dijo mi padre. Comprendí el horror del marinero luisiano cuando su caña se enganchó en el pico del albatros. Copié una estrofa a mano para mandársela a Camilo como respuesta a su fotografía. No tuve novio en todo ese tiempo. Me gustaba conocer bien a la gente antes de pensar siquiera en dar un beso y los chicos se desesperaban. Era demasiado lenta.

En diciembre del ochenta y tres terminó la dictadura en Argentina y entró Alfonsín al poder. La mitad de los habitantes de Villa Olímpica regresaron a casa. Lo supe por los vecinos que habían estado en contacto con mis padres durante todo este tiempo e intentaban vender su coche o su departamento. La democracia volvió a Uruguay en el ochenta y cinco. Nosotros seguíamos fuera de México. Le pedí a mi padre que escribiera a los Palleiro para saber cuáles eran sus planes, y antes de que respondieran, recibí una carta desconsolada de Camilo. En ella insultaba a su familia por negarse a emprender el regreso. Pocos años después hicimos un viaje a la Patagonia. Mi padre quería ver los glaciares y yo los albatros, esta vez en su hábitat natural. Viajamos a las Malvinas, un lugar conocido por albergar una inmensa colonia de cejinegros. Encontramos las islas llenas de albatros adolescentes que acababan de volver a su lugar de origen. Habían nacido ahí cuatro o cinco años atrás y, apenas terminada la crianza, habían pasado esa misma cantidad de tiempo volando sobre el océano sin apenas tocar tierra. Pero el instinto, esa fuerza apenas comparable con el destino, obliga los albatros a volver y a establecerse, no solo en su país de origen sino a pocos metros del lugar de su nacimiento. En esa isla encontramos un nido con un huevo abandonado. Nos explicaron que se trataba de una tragedia inusual. Si un albatros abandona el hogar familiar solo puede ser para salvar su vida. Al escuchar esta historia, pensé en mis vecinos sudamericanos, que regresaron en cuanto les fue posible al país en el cual habían estado a punto de perder la vida. No fue fácil el regreso. No había trabajo y la gente los miraba con desconfianza, como se mira volver a los desaparecidos, pero algo habían dejado ahí, probablemente sus sueños y sus ideales, truncados a medio camino de su concreción, y tenían que recuperarlos.

Tengo recuerdos intensos y contradictorios de ese viaje a la Patagonia. En mi imaginación, el albatros era más bien un ave rara y solitaria, verlos convivir en sus colonias resultaba casi un oxímoron. Pero el mundo —lo sé por experiencia— está lleno de aves raras que ni siquiera sospechan que lo son. Por si fuera poco, todos esos albatros estaban concentrados en una sola cosa: aparearse. Y su actitud era igual de desconcertante que la de mis contemporáneos en las discotecas o en los patios del colegio. El cortejo de los albatros es quizás el más largo del reino animal. Pueden pasar dos años o más danzando alrededor de otros individuos, hasta encontrar a aquel con el que pueden sincronizar sus movimientos. Pero a diferencia de mis compañeros de escuela, los albatros son monógamos además de longevos.

Un año después de ese viaje mi padre murió. Lo encontraron en el cuarto de un hotel en la ciudad de México víctima de un ataque cardíaco. Mamá y yo viajamos para velarlo y organizar su entierro en el Panteón de Santa María, desde cuyas colinas se puede ver el lago de Valle de Bravo. Recibimos muchas llamadas en esos días. Mi madre las recibía todas, yo no estaba de ánimo para hablar con nadie. Una tarde mencionó que había llamado Camilo. Si se piensa bien, es absurda la costumbre de visitar el lugar donde descansan los huesos de las personas que amamos, pero en esa vida errante que siempre tuvimos, mi familia fue mi único nido, mi única madriguera. Por eso, visito su tumba cada vez que voy a México y al hacerlo, procuro llevar un poco de alpiste para atraer a los colibríes.

Mi padre decía con frecuencia que la gente solo es reconocida en México cuando hace una carrera fuera del país. No sé si tenía razón, pero al menos ese era su caso. Al cumplirse un año de su muerte, la Facultad de Ciencias organizó un coloquio en homenaje a él, y me invitaron a inaugurarlo. El aula magna estaba repleta de gente de todas las generaciones, y ahí fue donde lo encontré de nuevo, en medio de la muchedumbre. Aunque había cambiado muchísimo, no necesité más que un par de segundos para reconocerlo. Nos abrazamos sin decir una sola palabra, frente a todos esos profesores tan prestigiosos y serios. Yo debía asistir a una cena oficial aquella noche y quedamos en vernos al día siguiente, en un café del barrio de Coyoacán. Pasamos la tarde entera contándonos nuestra vida. Le hablé de las ciudades donde habíamos vivido, y le hablé de los albatros. Él me explicó que seguía viviendo en Villa Olímpica, en el mismo departamento, soportando el canto fúnebre de las palomas. Me contó que había sufrido dos grandes accidentes, uno de ellos en un coche: un amigo había jugado a las carreras contra un tren y perdió. Por su culpa, Camilo pasó tres meses en el hospital, luchando por recuperar una pierna. La experiencia le había dado el impulso que necesitaba para terminar sus estudios en economía, pero hacía años que no trabajaba en nada relacionado con ellos, le faltaba paciencia. Ayudaba a su padre con su negocio y a cambio este lo dejaba vivir y comer en su departamento. No tenía ni idea acerca de los cultivos de marihuana con luz artificial que Camilo cuidaba en el clóset de su cuarto para después venderlos entre los vecinos. Villa Olímpica ha sido, históricamente, un barrio consumidor de cannabis. Estaba en el lugar perfecto. Me aseguró que ahorraba todas las ganancias para volver a Uruguay algún día. A pesar de su insistencia, rechacé la invitación a visitarlos en casa. Me sentía muy frágil aún tras la muerte de mi padre, y la sola idea de volver a pisar el barrio me aterrorizaba. Ya habría tiempo para ello. Nos dimos un par de citas más en el mismo café, y en cada una permanecimos ahí hasta que nos echaron. Al salir caminábamos en círculo alrededor de la cuadra. No podíamos dejar de conversar, tampoco de mirarnos. Acusábamos los cambios físicos con admiración y sorpresa: su pelo, antes lacio como el de un japonés, se había rizado, y ya no usaba lentes. Pero seguía siendo igual de alto y atractivo, y sus abrazos igual de perfectos.

Sin decirle una palabra perdí mi regreso a Francia para quedarme a su lado, y hasta entonces no he retomado mis estudios. Los estragos de los accidentes externos son cuantificables, en cambio los internos nos dejan secuelas invisibles mucho más difíciles de reparar. Alquilé un departamento cerca de la universidad, y era ahí donde nos veíamos un par de veces a la semana. Mi aportación era aquel espacio con terraza. La pizza la traía él, y también el vino y la hierba. Nuestras reuniones consistían en contarnos detalles de nuestra vida, reírnos el uno del otro hasta las lágrimas. A veces Camilo faltaba a la cita o la suspendía de última hora para salir con otras amigas potencialmente afines. Tenía muchas. Me gustaba que me contara sus enredos, como si supiese que conmigo no necesitaba guardar las formas ni las distancias. Y realmente yo no lo juzgaba, así como él tampoco juzgaba mi decisión de esperar los años que hiciera falta antes de aparearme. Los dos teníamos muy claro que, el día que lo hiciera, iba a ser con él.

Vivimos casi seis meses así, sincronizados, con una armonía semejante a la de nuestra infancia, hasta la vez en que acepté por fin su invitación a visitarlo en Villa Olímpica. Su padre había salido de la ciudad y nos instalamos en su casa desde el viernes al mediodía. El sábado por la tarde salimos a dar un paseo. Camilo recordaba perfectamente los lugares donde solíamos jugar o escondernos. «Aquí te gustaba llevar a tus muñecas, acá escondimos el botín de golosinas, detrás de esos arbustos comenzó la guerra de globos que se prolongó tres días». Le pregunté por Paula, por Alexis, y por todos los vecinos que vinieron a mi mente esa mañana. Camilo me contó sus vidas hasta el momento en que salieron de México. Los había visto marcharse uno por uno. «Después no volví a saber nada de ellos. Soy el único que sigue aquí. También mis viejos, por supuesto, pero esos pelotudos tienen demasiado miedo». Caminábamos juntos por los senderos de piedra, tomados de la mano como en los viejos tiempos, pero en realidad hacíamos dos caminos opuestos: yo regresaba a la infancia mientras que él solo quería huir de ella.

El lunes volví a mi casa y no supe de él en toda la semana. Yo respeté su silencio. Llamó el jueves por la noche para contarme que había comprado el billete y que se iba en quince días a Montevideo. Encajé la noticia sin decir una palabra. «No hace falta que finjas, me dijo. Sé muy bien que estás llorando». Me reí y le dije entre sollozos que era un pobre pendejo. Solo le dije eso. No le pedí que se quedara, ¿cómo hacerlo si era lo que siempre había deseado, si en realidad en su vida no había pasado nada memorable excepto sus dos accidentes, quizás otro intento inconsciente por salir del cautiverio? Tampoco podía acompañarlo. Era un asunto pendiente que tenía con su historia y con su familia, aunque ellos no quisieran darse por aludidos. Me habría gustado también preguntarle cuál era su verdadero país. México, donde llevaba viviendo cuatro décadas, o Uruguay del que no tenía ni un miserable recuerdo. Pero todo lo que podía decirle esa noche lo había pensado miles de veces, durante cuarenta años. Mi interrogatorio no aportaría nada a su conversación interior. No, yo no podía decir nada. Lo único que me tocaba hacer era acompañarlo en los preparativos del viaje, ayudarlo a empacar sus cosas, llevarlo en coche hasta la bodega que alquiló para dejarlas y conducirlo finalmente al aeropuerto tratando de que el pobre de Ernesto Palleiro, sentado en la parte trasera del coche, silencioso como quien va a un funeral, no me viera llorando.

Esa tarde, el padre de Camilo y yo nos quedamos juntos en el mirador del aeropuerto un par de horas, hasta que el avión de LAN cruzó el cielo con sus alas bicolor. Mientras esperábamos, le conté del albatros que vi durante mi infancia. Los albatros, le expliqué, tienen un territorio muy bien delimitado: el Pacífico norte y el hemisferio sur, para ser exacta. Sin embargo, hay veces en que los marinos se encuentran con una de estas aves en lugares totalmente inusitados, como nos pasó a mi padre y a mí en las islas de Luisiana. Los llaman albatros perdidos o albatros divagantes. De todas las aves del mundo, le dije a Ernesto, los albatros son las que mejor vuelan. Les basta abrir sus alas inmensas y planear, siguiendo las oscilaciones del viento. Pero también es verdad que sin viento no pueden avanzar. A veces al intentarlo enloquecen, mueren de fatiga y caen al océano. Pueden también aterrizar sobre un barco y acompañarlo o establecerse en lugares totalmente distintos de su hábitat natural. Cuando están extraviados, los albatros se aparean sin ningún protocolo, con hembras de especies muy diversas, que como ellos se han vuelto divagantes. Desde que supe de su existencia, le dije, me he preguntado qué es los que los lleva a contraer este tipo de uniones, ellos que eligen con tanta precaución a su pareja. ¿La necesidad de aparearse con quien sea? O quizás sea lo contrario: un ave con una experiencia tan fuerte como la de estar perdida y no poder volar a casa, solo puede emparejarse con otra igual de perdida. En el caso poco probable de que un albatros perdido consiga regresar, ya sea por obra y gracia del meteorológico o porque el barco en el que aterrizó volvió a ponerlo en órbita, ¿deja de ser un divagante? Entonces, le pregunté a Ernesto Palleiro, que a estas alturas ya me miraba como a una demente: ¿después de cuarenta años de echar raíces en otro país, uno puede volver a integrarse como si nada a la colonia de origen?

No lo sé, me contestó. Y no volvió a abrir la boca en todo el trayecto de regreso.