Crónica introspectiva

Escribir el cuerpo hasta que tocan timbre

Escribir el cuerpo hasta que tocan timbre

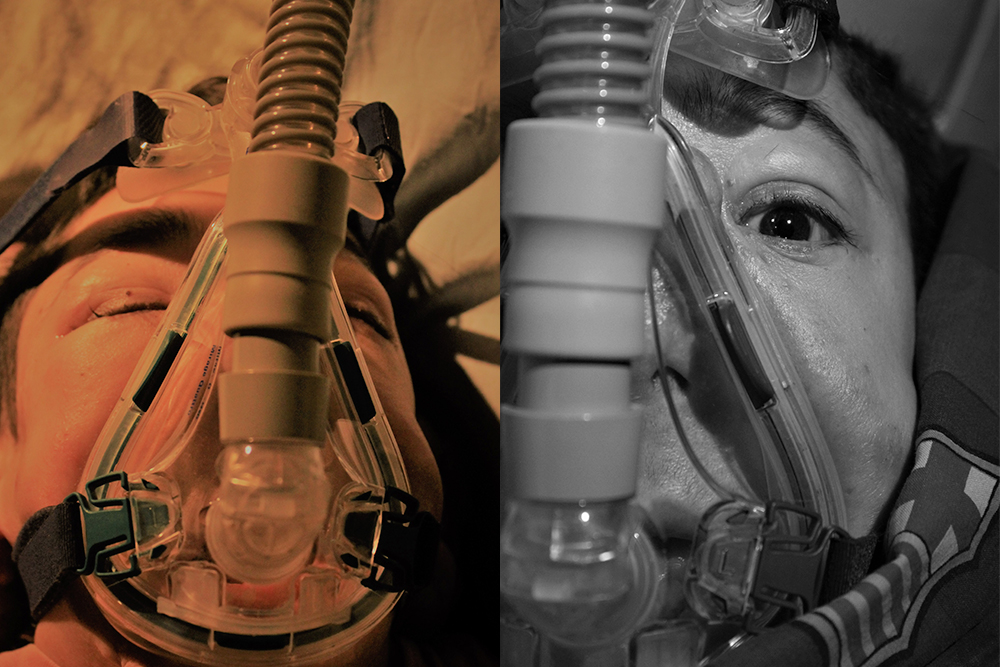

Matías Fernández Burzaco tiene una enfermedad rarísima: fibromatosis hialina juvenil, que genera piel de sobra «y me hace más deforme en cada segundo que pasa». Lo invitamos a publicar en Orsai para conocer de cerca su historia y porque es un escritor extraordinario. Esta es la primera entrega de una serie de relatos introspectivos.

Aprieto: clic. Aprieto con el dedo dos veces: clic, clic. En el escritorio de mi computadora, armé una carpeta que se llama nódulos. La abro. Hace rato que apagaron la luz. Tengo la cara casi pegada a la pantalla. Pienso en aplastarme contra ella. Quizás los nódulos se metan para adentro y no salgan más. Me quedo mudo, igual que las personas que me ven pasar por las veredas. Miro: hay catorce fotos —las patas, las manos, las orejas, la figura de un niño duende— del cuerpo, todo encorvado y con la piel estirada. Me da miedo.

Clic.

Cierro la ventana de Windows con la carpeta y las imágenes.

La respiración se me corta.

Clic: la vuelvo a abrir.

La curiosidad me inquieta. O es morbo; quizás me desborda. Mi cuerpo es muy loco. Abro una foto. Abro una nueva que no vi. Fotos tomadas de cerca, con el encuadre perfecto para distinguir las partes del cuerpo. Fotos que nunca publicaría. ¿Feas? ¿En qué categoría entran?

Mi oreja parece un meteorito que acaba de chocar contra el suelo. Quedaron todas sus piedras carbonizadas y el aire las volvió a juntar: eso es mi oreja. Racimos oscuros de piel seca, fina y arrugada como si fuera una tela que se puede romper con una aguja. Los bultos son como camarones dorados que se pasaron de cocción. ¿Me comparo a mí mismo con un marisco? Después no sé. Me cuesta describirla. Espero que el tejido no se siga expandiendo hasta taparme el oído y dejarme sordo.

Suelo andar con ropa y no se ve nada. Las musculosas me aprietan el pecho y se me remarcan los nódulos transpirados. Los amigos me acarician el del medio que es como una bocina y pego un saltito en la reposera: me cosquillea, me da electricidad, me excita. En la playa no me quedo en cuero ni en patas por las dudas. Tengo ganas de hacer el pozo más grande del mundo, hundir la ropa con la arena y lanzarme a abrazar las olas.

Mi pata derecha es la de un perro, le sobresale un dedo por fuera de los normales. La izquierda es la que más se mueve: el terreno está más despejado y puedo separar los dedos. Calzo treinta y cinco, como un nene de doce. Un talón es más grande que el otro. Las plantas están limpias. Las uñas casi no se ven, se esconden porque una montaña de piel las tapa: son personitas vivas y a punto de ahogarse en la guerra bajo una pila de muertos. Largas, filosas. Papá me tiene que alzar en sus piernas para cortármelas y no arrancarme un pedazo de piel. Que afloje los dedos, pide. A veces no siento nada.

Las manos, lo confirmo en las fotos, siempre se juntan. Nunca se despegan y es como si en cada muñeca hubiera un imán. A veces me distraigo y las encuentro enredadas en medio del amor. Podría tocar el piano con los diez dedos por mano. El tema es que algunos miran para el cielo y además no puedo controlarlos. No se mueven. Quiero explotarlos como a un grano.

Me los toco mientras miro las fotos. No llego a la oreja, pero me dijeron que la piel es sensible como la de una iguana. Hago zoom. Hay partes verdes. ¿Y si soy un animal que nadie descubrió? ¿Por qué mi cuerpo es una paleta de colores? Venas finitas, lunares, rayos de sangre. Pelotas que parecen sesos.

Paso de foto. De nuevo una mano. Los dedos están torcidos y quebrados; podrían aparecer en el cuerpo de un fantasma de una película de terror. Lo veo así: mi cuerpo es el de un humano que estaba a punto de transformarse en monstruo pero se trabó, se quedó en la mitad del proceso. Mitad vida, mitad muerte.

Paso de foto. Toda mi figura de perfil. Los pies, dentro de todo, están a salvo. Hay terrenos planos. Las zapatillas y las medias me entran; los guantes en las manos, no. La espalda jorobada se deja ver. Mi sonrisa no. El cuerpo está derretido.

Y nunca termina de desvanecerse.

Suena el timbre, mi silla de ruedas tiembla y mis sentidos saltan porque llegan los amigos. Entran, me chocan los cinco, se sientan en mi cama con las patas flojas. Me da felicidad verlos, mirarlos, ver que son varios. Saber que pude construir un imperio, un ejército de sombras que me siguen y me ayudan.

En el colegio yo era el que decidía qué chino se robaba y en qué casa nos juntábamos a devorar los chocolates. En dónde eran las reuniones hasta dormirse y que le dibujaran un pito en la cara al que se quedara dormido. En dónde se come cordero al horno de barro y empanadas calientes en inviernos. En qué patio nos juntamos a fumar y aprovechar que los enfermeros duermen y mis padres se fueron. En qué habitación agarramos los joysticks de la play, hambrientos, y nos ponemos a jugar frente al cine de sesenta pulgadas: en la mía. Sigue sucediendo.

Tenerlos me emociona. Que sientan que mi casa es su casa, darles la llave, que entren a cagar al baño y que se pajeen en mi casa. Que cojan en mi cama y la dejen limpia, como si nadie hubiese estado. Que estén descalzos y abran la heladera. Que pasen más tiempo —mucho más tiempo— en mi casa que en las suyas.

Amo que le digan «tranquila, andá que yo me quedo jodiendo al lado suyo hasta que vuelvas, andá» a mamá. Odio que se vayan. Pero amo que a los quince segundos se arrepientan de irse y vuelvan al trote. Que me vengan a ver al hospital y me den los antibióticos que me asesinan. Que me alcen, me vistan, me peinen como un modelo de revista.

Me sirve, me inunda de alegría: que estén.

Me explota el cuerpo de la emoción cuando no siento ahogo, vértigo, hormigueo. Duermo tres horas por día porque necesito aprovechar el tiempo. Ahora me gusta mirarme en el espejo, no me doy fobia. No voy al psicólogo, maté la ansiedad y el ataque de pánico. No voy al psiquiatra, perdí la paranoia. Controlo mi cuerpo, mis pensamientos. Me gusta que los demás noten que pude vestirme bien, formal. Adoro sentir la respiración fresca y estar acelerado. Me da más placer, sin embargo, cagar despacito: sentir que caen lento los bebés que empiezo a parir. Qué precioso saber que como por la boca y no por un botón gástrico, que cago por la cola y no por la panza a través de una colostomía.

Rapear es la expresión que expulso cuando no escribo; me invade de energías. Rimo, improviso y trato de freestylear con palabras nuevas cuatro horas al día. Mezclo terminaciones tan rápido hasta que la lengua se traba y termina en cualquier lado. Pongo instrumentales de hip hop en la tele hasta ser insoportable y que los hermanos se encierren en su cuarto. Si estoy a punto de rematar la rima con una idiotez, no la digo. La palabra es todo para mí.

Me pone feliz mirar, aunque no toque. Mientras todos se involucran, yo miro. Que la chupen el movimiento, el tacto, la acción física. Mamá me rasca el cuerpo y me calma los eccemas. Papá me presta su auto y me lleva a ver partidos de futsal. Me gusta, de todas formas, estar sin ellos. Sentir que el viento cruza la casa y sus cuerpos no lo agarran en el camino. Es cuando más disfruto.

Un dato: mi enfermedad no mata.

Buenísimo.

Me gusta ser el centro de la escena, que hablen de mí, pero solo un ratito; después ya es demasiado. Me fascina hacer alarde con la rareza de mi cuerpo; siento un cuerpo más piola que uno normal. Me tienta que me crean incapaz por la situación física; me les río por dentro. Es cómodo tener una enfermera y decir: rascame acá, allá, acá. Tener un acompañante y decir: servime jugo de durazno, haceme las compras, sacame las medias. Es lo más no limpiar, ordenar, ni lavar los platos. Pasar gratis al cine y al teatro. No hacer la fila en el supermercado. Conseguir mesa de un restaurante en cinco minutos y sin reserva previa. Parecer un gánster, pasar con mi silla de ruedas y que todos se corran. Comprarme ropa cara, tunearme el pelo.

Me da risa, apenas tocan el timbre, decir «¡yo no voy!». Me aploma ver descansar a mamá con la boca abierta, después de que use sus brazos flacos pero forzudos para alzarme durante horas. Prestarle mi computadora: que toque las teclas solo con dos dedos, que se busque una película entretenida para pasar el rato sin mí. Verla bailar. Mirar el fondo del mar desde lejos me da electricidad. Poder correr en la orilla y oler las gaviotas. Amo que me miren a los ojos y las miradas no se desvíen hacia el cuerpo. Me encanta que me abracen y me den besos dejándome la marca rosa en los cachetes.

Me dan felicidad los amigos.

Después nada más.