Crónica introspectiva

Corazón tenebroso, a veces

Corazón tenebroso, a veces

Daniela Pasik es fanática de las historias de miedo. Ama la tensión al borde de la butaca o al filo de la almohada. Pero una vez que la historias terminan, el terror que pudo haber sentido como espectadora se evapora en el aire. Solo tres veces en su vida experimentó un miedo inusitado, real, palpable. En el relato que sigue, la autora se atreve a meter la cabeza en la oscuridad para contarlo.

A mi amiga Ana le asustan los hoteles. Es porque por debajo de la alegría de quienes veranean hay algo fantasmal, historias suspendidas, muertes, tragedias, secretos, dice. No nos ponemos de acuerdo. Justamente me encantan por eso. Mi corazón es tenebroso. De nacimiento. Yo soy la que cuando leyó Drácula por primera vez se extendió a la noche entre sábanas blancas con el cuello estirado. Tengo en el baño de mi casa una araña flaca de patas largas. La dejo vivir conmigo. Es mi mascota involuntaria.

Empecé a leer terror cuando tenía 10 años, a escondidas de mi madre y padre, que militaban por una vida entre libros, pero no cualquier libro. Es que para esa altura, Elsa Bornemann, a quien amé desde mi más tierna infancia, ya no me alcanzaba. Buscaba una cosquilla de inquietud absoluta, algo más rotundo. Lo encontré robando cuentos y novelas de la biblioteca familiar. Los que eran «solo para grandes».

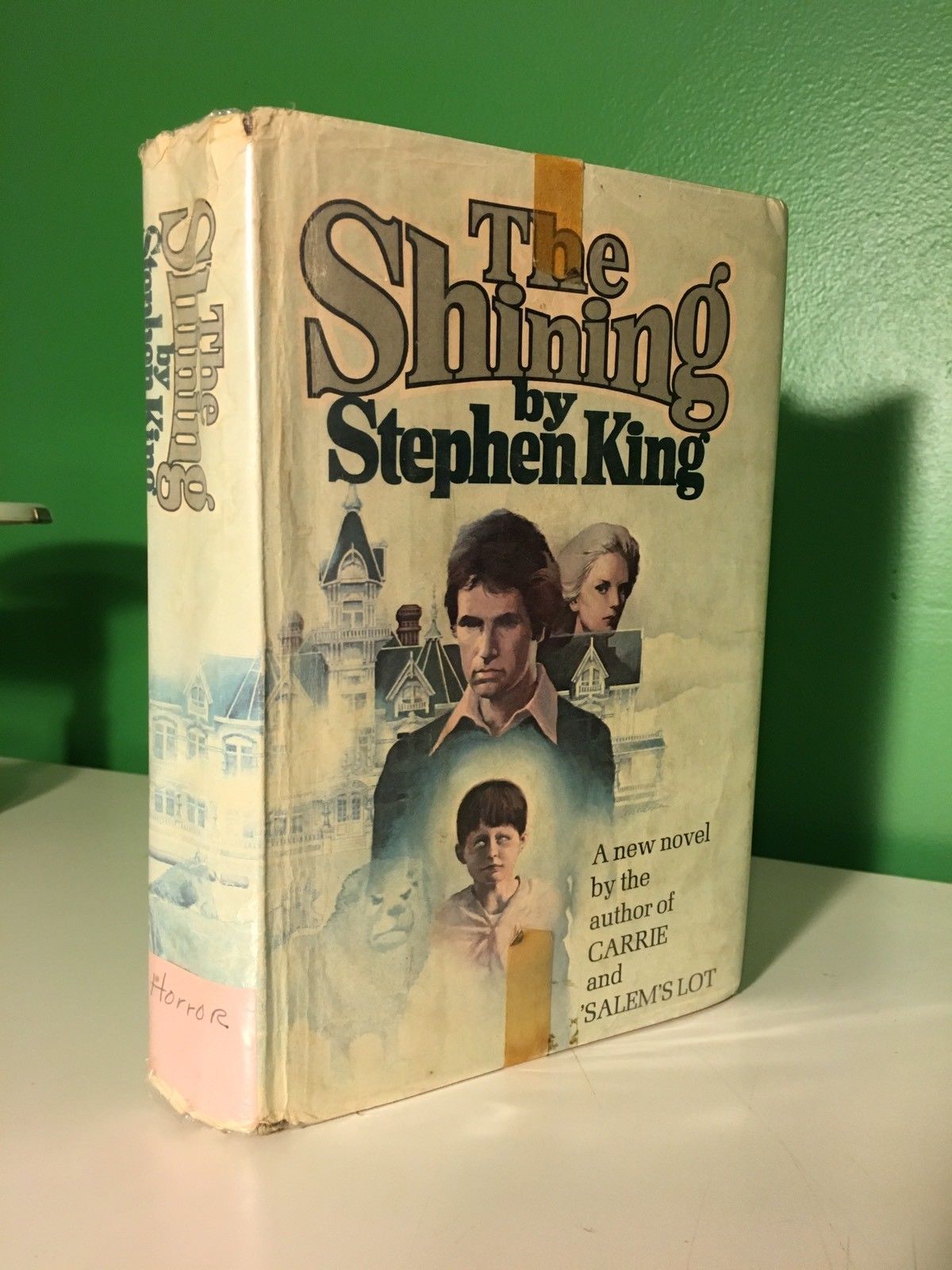

Conocí a Peter Straub antes de terminar la primaria y sus historias de fantasmas fueron mi educación sentimental. Lovecraft fue mi patria a los doce años y Vincent Price, mi equipo de fútbol. Cuando mis amigas colgaban posters de River Phoenix, yo ponía el de Nosferatu. Descubrí a Stephen King a los catorce y me enamoré edípicamente. Le escribí una carta para contarle que nací el mismo mes y año en el que salió Carrie, su primera novela publicada, y le dije que me sentía melliza de su chica telepática. No respondió, pero me gusta imaginar que le inspiré un poco a la aterradora Annie Wilkes, la fan número uno de Misery.

Ahora escribo relatos de terror. Y leo todo lo que sale en el género. También veo cada película y serie. Amo la tensión al borde de la butaca o al filo de la almohada. Pero al cerrar el libro, o ver los créditos en la pantalla, listo. No me quedo asustada por ningún producto cultural. Termina y ya está. Nada me turba, nada me espanta.

Salvo en tres ocasiones, vengo a confesar. Cada una de esas veces sentí que mi alma, de esa sombra que ahí flota fantasmal, no podría liberarse… ¡nunca más! Sí, parafraseo El cuervo de Edgar Allan Poe, porque si yo, que jamás me sugestiono, de pronto tengo miedo, es porque de verdad, seguro, no hay dudas, está pasando algo sobrenatural.

La primera vez fue cuando vi El exorcista. Tenía doce años. Me encantó. Qué estúpido mi padre que me la había prohibido, pensé, y miré con desprecio cómo martillaba algo en el patio. Qué sobreprotectora mi madre por haberme dicho que no la viera sola, concluí mientras escondía el VHS. Estaba en la cumbre de mi temple racional y entonces escuché un ruido que venía desde la terraza. Como los sonidos del ático en el comienzo de la película. Me reí. No existe Pazuzu.

Pero desde allá arriba, una voz finita, llorosa, gimió: «Nadie me abre». No puede ser. Sacudí la cabeza. Siguió. «Nadie me abre, nadie me abre, nadie me abre». Cuatro, siete, catorce veces hasta la locura. Se me aflojaron las piernas. Mi padre seguía martillando. Busqué toda la sensatez que albergaba en mi corazón púber y agarré el cuchillo con el que había estado pelando naranjas. Fui hacia la voz. Se escuchaba cada vez más fuerte. Escalón tras escalón, aferrada a mi arma, trataba de encontrar la explicación lógica. Frené en la curva de la escalera, y silencio. Avancé.

Entonces lo vi. Un gato negro, desconocido. Le faltaba una oreja. Estaba quieto, mirando la ventana cerrada. Sintió mi presencia y giró la cara llena de cicatrices hacia mí. Con sus ojos amarillos clavados en los míos dijo, lo vi mover la boca, lo escuché clarito, «nadie me abre». Volé hasta la esquina, hacia donde estaba mi madre paseando al perro. Tardé literalmente un segundo en bajar la escalera, atravesar el living, el comedor, abrir la puerta y correr una cuadra. Mi padre, desde el patio, debe haber visto pasar una mancha de color, como el demonio de Tasmania. Llegué a los gritos. Mamá, animal demoníaco, ayuda. Le tiré la información en retazos, como pude.

Mi madre, que estaba de charla con vecinas, se puso pálida. En silencio absoluto me arrancó el puñal de punta redonda que tenía aferrado y entonces me vi camino al hospicio, en una camisa de fuerza. Pero no. Esa adulta responsable que me criaba agarró la correa del cocker viejo, nuestro guardián, lo más cercano a una bestia con colmillos que teníamos, y dijo: «Vamos a ver». Fuimos juntas a enfrentar al demonio. Con el perro y un cuchillo para cortar naranjas.

Encaramos la escalera, ella adelante. «¿Qué pasa?», quiso saber mi padre y yo contesté, autómata: «Nadie le abre». Mi madre ya estaba arriba, la seguí. Frente al animal, evaluó: «No sé si es malo, pero es verdad que habla». Nos abrazamos. «Quiere salir», dijo de pronto y me empujó hacia la ventana. Me hice un poquito de pis. Mi padre subió con paso firme y al llegar revoleó los ojos con hartazgo. Retó a mi mamá por ser «tan infantil» y todavía hoy, veintipico de años después, sigue riéndose de nosotras. Asegura que era una gata en celo, y que yo soy muy fantasiosa. A veces un poco le creo, pero en realidad la mayor parte del tiempo, no. ¿Cómo entró, si no, el gato? ¿Eh?

Mi amiga Ana dice que me sugestioné con El exorcista porque era muy chica. Pero la edad no tiene nada que ver. Mi hijo es un adolescente que suele declarar que no le gusta mi sentido del humor porque es «muy turbio». Cuando tenía cinco años se quebró un brazo. Mientras le sacaba el yeso y le comentaba que tenía «olor a momia», él lloraba diciendo «parezco un zombi». Se me escapó la carcajada. Entonces el retoño de mis entrañas dark, progenie de mi corazón macabro, masculló su revelación: «Las momias son zombies envueltos. Los envuelven en Egipto». Y reímos juntos.

Cuando mi hijo era chico veía películas de terror conmigo. Pero ahora que es grande, no. Se asusta. Antes él solía hacer personajes para jugar. Había varios, cada uno con su tono y modo de enunciar. Estaba la voz de mi niño, finita, que relataba las historias, y la de sus protagonistas: un malvado, un héroe, guerreros, magos, muertos vivos, brujos. Siempre como en doblaje mexicano. Ana decía que era creepy, pero a mí me resultaba encantador.

Cuando vi The Babadook sentí que tenía muchas cosas en común con esa madre soltera que vivía con su hijo, los dos solos. Y en esa época, justo mi bollito adorable sumó más voces a su juego. Una tarde llegué a creer que era posible que en su cuarto hubiera alguien más. Y aunque la racionalidad siempre gana en mi mente, cuando escuché un gruñido grave que decía unas cosas imposibles de descifrar, tuve que entrar a su habitación como una tromba. Estaba solo. Me miró con curiosidad, tenía un muñeco en cada mano.

Cerré su puerta, suspiré. Pero seguí escuchando a sus personajes debatir cómo salvarse del monstruo. Igual me reí de mí. Entonces la voz gruesa los interrumpió. Se superpuso a un parlamento. Eso no era algo que pudiera hacer un niño, ni nadie, con sus cuerdas vocales. Pasé la tarde en ascuas, buscando mi racionalidad. Al final del día, cuando me pidió que le leyera un cuento, creí posible que tuviera un ejemplar de The Babadook. Cuando metió sus manitos debajo de la almohada pude ver cómo sacaba el libro de tapa roja con la figura negra de galera y comenzaba el final de nuestros días. Pero solo era Harry Potter.

Pasé la noche en vela, en mi pieza, con la luz prendida y la oreja alerta. Ya me veía lidiando con un monstruo de las sombras. A la mañana siguiente entré al cuarto de mi hijito y lo vi dormir. Le llevé una chocolatada y todavía con lagañas en los ojos tuvo que responderme las preguntas más absurdas: «¿Estabas solo ayer? ¿Viste a alguien más en la casa?».

Finalmente le pedí que me hiciera sus voces. Y nada, parece que tenía un talento para trabajar sus cuerdas vocales. Sacó a relucir también su voz gruesa y me resultó asombrosa, pero aterradora. Le pedí que no la hiciera nunca más. Por las dudas.

Eran terrores de madre, dice Ana. Pero no. Soy tenebrosa porque es mi destino marcado a fuego desde que me desvelaba leyendo mitos de vampiros y soñaba que eran mis antepasados, parte de mi familia que vino desde Rumania. Eso le contaba a mi hijo cuando era chico. Lo creyó hasta los seis años. Después tuvo algunas dudas. Hizo preguntas como «¿pero no nos debería hacer daño la luz?», que respondí con excusas para hacer durar el mito un tiempo más. A sus siete ya decía, como el abuelo, que yo soy muy fantasiosa.

Pasaron muchos años. Hace un tiempo vi The cabin in the woods en la casa de un chico con el que estábamos coqueteando. La película junta todos los mitos y homenajes al cine de horror. Terminó y noté cierta inquietud. Bueno, no nos conocemos mucho, será por eso, guardo esta extrañeza en una cajita y listo, me dije. Una cajita como la de Hellraiser, replicó mi mente. Bueno, Daniela, calmate, me grité en silencio.

Y me calmé un rato. Hasta que fuimos a dormir. El departamento era un monoambiente aislado de todo ruido externo. Ahí estaba yo, en un sarcófago oscuro, sin poder ver ni el contorno de mi mano o escuchar un auto a lo lejos. Me desvelé. Decidí sentarme en la cama para sacudir esa sensación y sentí de frente la nada absoluta. Tuve que volver a acostarme. Pero la oscuridad me aplastó el pecho y una negrura más negra que cualquier negro que hubiera visto jamás de pronto comenzó a acercase hacia mi cara. Me asusté oficialmente.

Con un hilo de voz consulté al vacío: «¿Estás ahí?». Y el dueño de casa, justo a mi lado, dijo: «Claro, nena». Pero no encontraba su cuerpo o signos de que estuviera en la misma dimensión que yo. Me dio vergüenza decir que tenía miedo, pero el miedo era más grande que la vergüenza y entonces le confesé que no podía ver nada. «Para eso es el blackout de las cortinas», explicó. Ah, era eso. ¿Era eso? Ya en plena carrera del espanto insistí con que tampoco escuchaba nada. «Me estás escuchando», respondió. Y tuve que hacer lo que para mí es una aberración, una falla en el sistema. «Estoy aterrada», susurré, creo, espero, pero él jura que lo grité. Así que dormimos con el velador prendido, como para calmar a la nena asustada de ocho años que jamás fui.

Mi amiga Ana no puede leer El resplandor porque se paraliza. Yo no puedo creer que le pase eso, es mi obsesión que lo logre. Es como si dijera que no le sale comer helado. Me parece ridículo. No entiendo qué piensan los que se aterran y sugestionan con un libro o película. No va a venir un zombi de verdad. No hay fantasmas en serio. Estar un poco asustada mientras se lee o ve una película de horror es como estar un poco divertida mientras se lee o ve una comedia. Termina y listo.

A mí me gusta ese pequeño susto que sucede en un período acotado de tiempo. Es estar en un mundo que aterra, un ratito, pero a salvo. Siempre a salvo. Menos esas tres veces. Sobreviví, sí. No pasó nada, no. Ahora escribo estas líneas en el hiato entre mi último espanto y el próximo, que espero sea dentro de mucho. Puede ser que tal vez me toque justo como antesala a mi muerte.