Folletín

Tinder y el chico del faro ruso

Tinder y el chico del faro ruso

Una mujer joven y sagaz abre una cuenta de Tinder. Se dice a sí misma que lo hace para saciar cierta curiosidad antropológica. Sin embargo, pronto comienza a descubrir algunas cosas inesperadas y sorprendentes, no solo de la aplicación de citas más popular del mundo, sino —y sobre todo— de sí misma. En esta entrega, Josefina Fonseca se decide a pasar de la teoría a la acción y acude a una primera cita.

← Viene del primer capítulo.

Esta es la segunda entrega del experimento sociológico de Josefina Fonseca y la app más popular de citas.

Al principio fue divertido pasar las fotos de los perfiles como si estuviera mirando un catálogo de tuppers. Detenerme en uno. Indagar un poco en otro. Darle like al que te dio like: el misterio de la reciprocidad. Apenas pasadas unas horas, sentía que ya tenía la capacidad de prever qué foto likear para lograr un match. No eran los perfiles de los chicos especialmente lindos, sino de los que tenían cierto tipo de fotos que me interesaban: fotos que permitían imaginar posibles relatos.

Lo que todavía ni siquiera sospechaba es que el promedio de likes dados por varones es bastante superior al de las mujeres. Parece que a los tipos les preocupa más mojar la chaucha que con quién hacerlo, y entonces revolean fichines al aire como quien tira semillas de rabanito en la tierra. En la volteada alguna va a prender.

Tras una seguidilla de perfiles más o menos repetidos, me topé con un castaño de anteojos redondos que miraba a cámara parado en la orilla de un mar picado. El cielo era una masa espesa en la que se delineaba el contorno de un faro. No sé si fue por el color casi sepia de la foto, por la abulia del chico o por el protagonismo del faro, pero me impactó la melancolía de la escena. Si la foto de un pibe esquiando en el agua podía remitirme a un imaginario muy cerrado, la escena de un faro y un mar picado y un chico serio con anteojos me hizo ampliar tanto las posibilidades que llegué a pensar que tal vez fuera cierto eso de que una puede enamorarse a través de una app.

En la primera conversación supe que el faro era ruso, que el pibe era mendocino, que vivía en San Telmo desde hacía muy poco tiempo y que se dedicaba a hacer cine de animación. Pero después de encontrar cierta constelación de gustos en común, me fue difícil distinguir si él estaba interesado en mí o si estaba más interesado en tener una cita a nivel general. Y a mí, ¿qué me interesaba?

Esa primera noche me invitó a que nos viéramos. Yo no sabía cuáles eran los tiempos que se manejan habitualmente en una app de citas, pero sí sabía que la idea de ir me resultaba, cuanto menos, irresponsable. Para una mujer, un desconocido —que encima no es conocido de ninguno de sus conocidos— es un peligro potencial, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la propuesta me generaba más ternura que alerta: me invitaba a pegar con engrudo, en paredones abandonados de su barrio, serigrafías para «embellecer la ciudad». Esa noche le dije que no, pero pensé: ¿me estaré perdiendo de algo interesante?

Tinder no funciona como una cita a ciegas en la que, para los corazones aventureros, puede resultar estimulante el factor sorpresa. Tinder obliga a revisar la foto una y otra vez antes de llegar al lugar del encuentro. Mirar el perfil y decir: bueno, no sé cómo va a ser su voz ni su piel ni su olor ni la ropa que tenga puesta, pero qué lindo se ve todo en la foto del faro ruso. Y el agravante es que llegada esa instancia, aunque se diga que no, que sin presiones, que solo conocernos, ambas personas están bastante convencidas de que la contraparte acude sexualmente interesada. Y eso imprime una presión extra.

Fui a su encuentro luego de algunas insistencias. Pero puse mis reglas: fui de día. Y fui a su casa. Si algo aprendí en tantos años de soltería es no meter una persona en mi casa si no estoy convencida de que quiero que esa persona esté en mi casa. De todos modos, para el momento de aquel encuentro, ya ni siquiera podía distinguir el motivo por el que estaba yendo: ¿la foto del faro? ¿La insistencia del pibe? ¿La necesidad de engordar el ego? No lo sé. ¿Fue Freud el que dijo algo así como que uno termina siempre fornicando consigo mismo, o estoy citando un meme?

En fin, la cosa es que fui a su casa y apenas entré vi abierta en la computadora la conversación de WhatsApp en la que yo le anunciaba que había llegado. Descubrir que me tenía agendada como «Josefina Tinder» me dio más pudor que haberlo visto meando, como si hubiera dado sin querer con algo que pertenecía estrictamente a su intimidad.

Imagínenselo así: acabo de entrar a la casa de un chico del que solo vi una foto. Es el mismo chico de la foto —la familiaridad que me genera su cara lo acredita— pero hay algo extraño en él. Tal vez sea el acento. Si las primeras palabras me sonaron cómicas, ahora ya me irrita. Pensándolo bien, quizás no sea la voz sino lo que dice esa voz. Aunque en realidad, ni siquiera sé qué dice: hace quince minutos que dejé de escucharlo. Pero hasta hace quince minutos habló de Rusia, de la película que fue a filmar a Rusia, del amigo que se hizo en Rusia, del enemigo que se hizo en Rusia, de películas de animación, de subsidios estatales, de becas, de concursos, de sus amigos músicos, de sus amigos cineastas, de su exnovia. Me aturde también lo que no dice: no dice a vos qué te gusta.

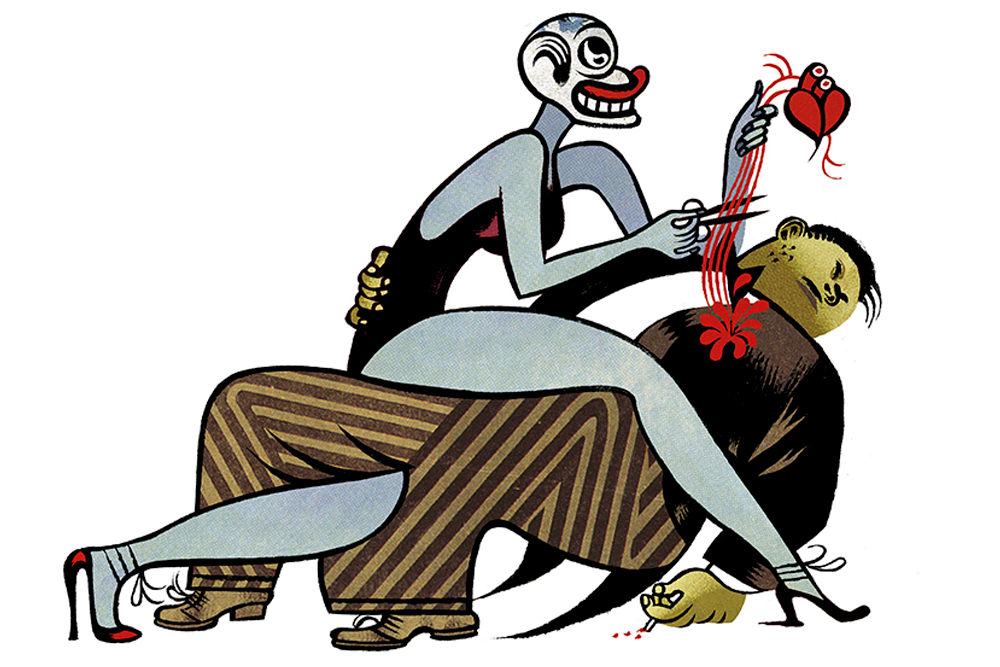

Él sigue hablando y yo asiento en silencio, pensando en una vía de escape. Cómo irme. Me la paso fumando en el dintel de la puerta, un poco porque fumar es lo único que va a divertirme, otro poco para generar distancia corporal. Le miro la cabeza. Saco cuentas. Claro: la foto del faro es vieja. En una foto actual hubiera visto el lamparón de pelo faltante. Y sin la confusa perspectiva del faro también hubiera sabido que está media cabeza por debajo de la mía, pero lo sé recién ahora, que lo veo acercarse entre el humo de mi tabaco y que su cara babosa —sin previo aviso ni nada de tacto— está sobre la mía.

Es terrible: de pronto hay que elaborar explicaciones acerca de por qué no. Hay que justificar para el otro algo que ni siquiera tiene mucho sentido para una misma. «Sí, la foto era linda, el chat fue divertido, pero no me gustás y me quiero ir».

¿Hace falta llegar a eso? Me fui de su casa frustrada y con una pesadez como de caca pegada en las suelas. ¿Qué era lo que había salido mal? En todo caso, ¿qué hubiera tenido que hacer ese pibe para ser el pibe que vi en la foto? ¿Hubiera alcanzado con algo? La respuesta, probablemente, sea no.

No hubiera alcanzado con nada porque no hay manera de corresponder al relato que otro armó con una foto nuestra. Que con otras características y condiciones me hubiera podido gustar, sí, sin dudas, pero es posible que aun así me hubiera ido con la sensación de haberme encontrado con otro chico, con un amigo lindo del chico del faro ruso, por ejemplo.

Tanto esfuerzo huyendo del despotismo de la imagen para terminar igual de sometida a sus efectos. ¿Qué hice para revertirlo? Me dije: ¡a la mierda con los relatos posibles! Solo voy a darle like a los que me parezcan incuestionablemente atractivos y voy a dejar de cuestionármelo tanto todo. Y entonces, sí. Ya les contaré cómo, liberada de prejuicios y de segundas lecturas, me fui a ver con el chico más lindo que encontré en la app.

Siguiente capítulo →

Tinder y el chico de la belleza mestiza.