Relato de ficción

Solo soy feliz cuando eyaculo (y otros recuerdos espantosos)

Solo soy feliz cuando eyaculo (y otros recuerdos espantosos)

Rafa Fernández escribió su primera novela («Diarios secretos de amor y libertad») y la publicó en su blog. En Orsai recuperamos los mejores fragmentos de aquella prosa inquietante y directa, y hace unos días le pedimos que los lea en voz alta. Este es el segundo fragmento que publicamos, y vendrán más.

Episodio anterior: Todo el mundo miraba a mi madre (y otros recuerdos espantosos)

Ahora tengo veintiocho años, sueño con ser escritor; todavía vivo en la casa de mis abuelos. Con mi precario sueldo y mi contrato temporal no me atrevo a independizarme. ¿Repito que soy un cobarde? Solo soy feliz cuando eyaculo. Tres veces al día. Casi nunca tranquilo: mi imaginación me martiriza.

Por ejemplo: si estoy encerrado en mi habitación, dándole, me asalta la idea de que quizá una de mis primas de diez años, la que me quiere muchísimo, ha venido a mi casa y se ha escondido en la habitación, para darme un susto y una sorpresa.

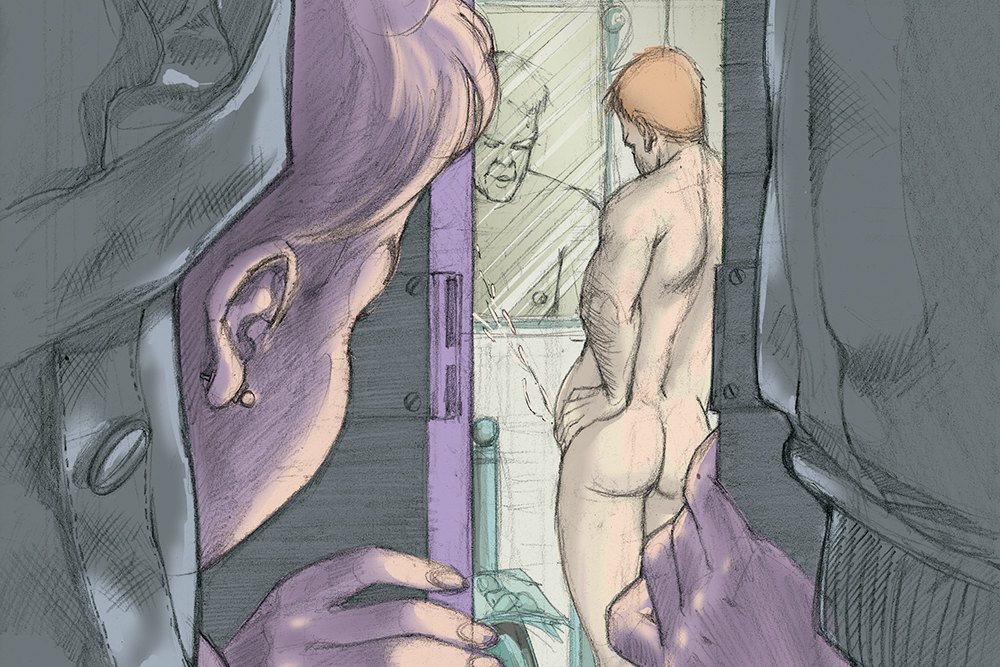

Ahora ella, metida en mi armario, con la puerta un poco abierta, se encuentra presenciando, aterrorizada, cómo su querido primo favorito se masturba: estoy creando en su cabeza un trauma que perdurará durante toda su vida.

Se me baja. Me subo los calzoncillos, trato de encontrarla. Abro las puertas del armario, miro bajo la cama, por las esquinas. Nunca está. Me tiendo en la cama, continúo masturbándome. Pero sigue la intranquilidad.

Ahora tengo prisa por terminar, puede ser que la cerradura de la puerta de mi habitación esté demasiado vieja y mi abuela irrumpa, de pronto, y sorprenda mi manoseo.

Y al fin, al eyacular, comienzo a pensar que mis abuelos han oído mi ahogado gemido de placer, el trabajo en mi cama. Avergonzado, tardo horas en encontrar valor para salir de mi cuarto.

Once de la noche: mi abuela sentada en un sillón frente al televisor, dormida. Se despierta con el ruido que hago al abrir, con la llave, la puerta de la casa.

—Sigmundo —me saluda—. Ten cuidado al cerrar la puerta no sea que despiertes a tu abuelo, que ya se acostó.

Mi abuelo tiene muy mal genio.

—Sí —contesto.

Cierro la puerta, con cuidado.

Ella continúa frente el televisor, ahora con los ojos abiertos, como si nunca se hubiera quedado dormida y siguiera, desde hace horas, un interesantísimo programa.

Yo me encierro en mi habitación, me desnudo a espaldas del espejo: no quiero mirar mi cuerpo desnudo, es asqueroso. Estoy gordo y fofo: tengo tetas; me visto con unos calzoncillos largos, una camiseta de propaganda y zapatillas. Vuelvo al salón, busco el periódico, me siento en un sillón lejano a mi abuela; leo.

—¿Qué tal el trabajo?

—Igual que siempre, abuela.

—Tú esfuérzate, para que vean que eres un chico serio y trabajador.

—Sí abuela.

Ella intenta hablar un rato conmigo; esquivo la conversación. Me centro en las noticias que leo, no me interesa hablar con ella: me aburre. Siempre es lo mismo: termina reprochándome que haya abandonado la universidad.

Por fin, ante mi poca colaboración de continuar la conversación, se levanta.

—Buenas noches, Sigmundo.

—Buenas noches, abuela.

Atraviesa el pasillo (cojeando, por la edad) hasta su dormitorio. Se acuesta junto a su marido, que ronca sonoramente. Aguzo el oído, espero que duerma: es un misterio cómo ella logra conciliar el sueño junto a semejantes ronquidos. Treinta minutos después lo hace: respira pesadamente cuando duerme; me atrevo a encender el televisor.

Quiero masturbarme.

Busco canales de televisión: si no es con un video musical de la MTV me masturbo viendo a las presentadoras de las noticias de la noche (mi favorita es una que se llama Letizia; las presentadoras de noticias son perfectas para masturbarse: te aguantan la mirada, te miran fijamente mientras lo haces).

He de quitar el sonido. Uno: las noticias sobre guerras, malos tratos o niños enfermos que mueren de hambre hacen que se me baje la erección; dos: oír mejor si mi abuelo o abuela se aproximan al salón; sería vergonzoso que me sorprendieran.

Eyaculo, me guardo la polla en los calzoncillos, me dirijo a la cocina, preparo un par de bocadillos de embutido que mastico y trago sin hambre, por gula.

Luego veo un rato más la programación: al poco, noto el sueño.

Me encierro en mi cuarto.

Me acuesto, trato de leer un libro. No leo más que tres páginas; antes de trabajar en el gran centro comercial los devoraba, leía cuatro a la semana: ahora solo leo tres al año. Y, salvo por este diario, he abandonado la escritura.

Apago la luz, busco el sueño. Si tengo fuerzas, me vuelvo a masturbar.

Así es siempre.

Salvo esta noche en que, de pronto, he comenzado a llorar.

Como un niño chico, como una madre desconsolada.

No sé la razón: no encuentro el motivo en concreto; sin embargo, no logro detener el llanto: me siento tremendamente triste.

Decido arrodillarme y rezar.

—Ayuda, Dios —pido entre sollozos.

Episodio anterior: Todo el mundo miraba a mi madre (y otros recuerdos espantosos)