Crónica periodística

El botón que copia los tomates

David Bravo, el abogado español que se sacó la corbata y empezó a trabajar para el mundo nuevo, nos explica por qué Internet será libre aunque los malos griten, litiguen y pataleen.

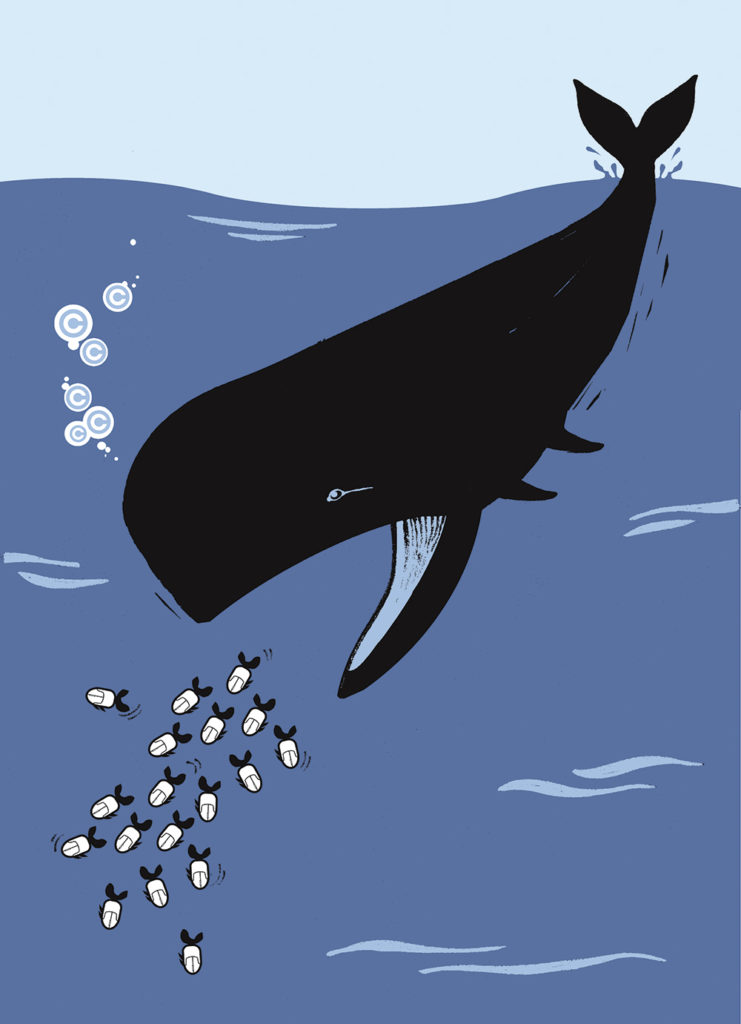

Tras el rechazo en el Congreso de España de la conocida como Ley Sinde o Ley Antidescargas, el actor Javier Bardem publicó en el periódico El País un artículo muy agresivo en el que sostenía que «ya no hay ley que proteja al que se le ha robado» y que ahora se «abraza al ladrón». Comenzaba el actor proponiendo una analogía en la que nos pedía que imagináramos un mundo donde con un simple botón pudiéramos hacer una copia perfecta de un tomate, con la consiguiente injusticia que eso supondría para el que lo cultivó. En el mundo propuesto por Bardem los alimentos serían infinitamente clonables gracias a un invento que, según nos sugiere, lejos de ser digno de celebración habría de ser temido. En la leyenda de la multiplicación de los panes y los peces, Javier Bardem era el pescadero que negaba con la cabeza y arrugaba la nariz.

Los costes de exclusión son aquellos desembolsos económicos necesarios para mantener a terceros fuera del uso de nuestra propiedad.

Del mismo modo que le sucedería al vendedor de tomates de Javier Bardem si ese maravilloso invento existiera, la industria de los contenidos persigue sombras. Los gigantes levantan la mano a los millones de ciudadanos que intercambian entre sí música, películas y libros, y no se explican por qué tras más de una década de enseñar los dientes todavía nadie ha huido despavorido. Estos gigantes, que se convierten en niños de pecho en cuanto se conectan a internet para perseguir internautas, llevan todo este tiempo buscando solución a un problema irresoluble. Incapaces de hallar respuestas porque equivocan la pregunta, la industria sigue golpeándose el pecho exigiendo su derecho a apropiarse y a excluir a terceros del uso de sus obras. Que las nuevas tecnologías hayan convertido la propiedad intelectual en algo inaprensible e infinitamente clonable y, con ello, impidan de facto que ese derecho pueda ejercerse, no parece ser motivo suficiente para cambiar la perspectiva y buscar soluciones allí donde realmente pueda haberlas.

La aparición de las nuevas tecnologías, que eliminan la dependencia del soporte físico para la fijación y distribución de las obras, ha convertido los bienes culturales susceptibles de ser digitalizados en un puñado de unos y ceros. La industria, que todavía no se ha dado cuenta de que lo que ha cambiado es la propia naturaleza de su producto, ahora tan apto de ser poseído y controlado como el vapor, exige leyes que le reconozcan el irrealizable derecho de frenar con las manos el agua que atraviesa la canasta de baloncesto. Pese a que las leyes de todo el mundo se pliegan a los deseos de la industria y les conceden en teoría lo que la práctica les negará, todos los intentos por detener ese flujo de bits han sido delirios y todas las inversiones realizadas en costes de exclusión, derroches.

Los costes de exclusión son aquellos desembolsos económicos necesarios para mantener a terceros fuera del uso de nuestra propiedad. En la propiedad tradicional como, por ejemplo, una casa, esos costes los soportan individualmente los propietarios. Por lo general una puerta de mediana calidad, paredes y un cerrojo suelen ser suficientes para evitar que alguien entre en tu vivienda. En esos casos, el Estado solo actúa en los supuestos excepcionales en los que todo lo demás falla.

Pero ¿qué sucede cuando la industria de los contenidos se empeña en proteger como una propiedad lo que es etéreo e inapropiable? Lo que sucede es que los costes de exclusión se disparan. De nada sirve una cerradura para mantener a terceros fuera del uso de algo como la música. Se necesita algo diferente y mucho más caro. Para hacer frente a esos costes se echa mano de importantes inversiones privadas y públicas para intentar controlar que millones de personas no entren en un lugar que carece de paredes, puertas y ventanas.

Las campañas de concienciación que habitualmente vemos en cines y televisión, los cursos en colegios impartidos por empresas titulares de derechos para modelar al futuro consumidor, los cambios legislativos impulsados por lobbies de presión, el desarrollo de sistemas anticopia y las acciones legales, no son más que ejemplos de inversión en costes de exclusión realizados para que la industria pueda decidir quién y a cambio de qué accede a su propiedad intelectual. Tras el fracaso, queda por preguntarse si no será que simplemente el titular de una propiedad intelectual, por la propia naturaleza de esta, no tiene ya ninguna posibilidad de apropiación y exclusión. Queda por preguntarse entonces, si no será que la propiedad intelectual, simplemente, no es una propiedad. Se trata de un cambio de paradigma obligado por la transformación de la propia naturaleza del bien, que nos invita a buscar soluciones que encajen con la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Siguiendo el ejemplo de Javier Bardem y los tomates, quizás debemos simplemente limitarnos a celebrar ese importantísimo invento, ponerlo al alcance de todos para que copien cuanto más mejor y centrarnos únicamente en la cuestión de cómo podemos sostener entre todos al que cultiva los tomates, no ya por una razón de equidad o justicia, sino por nuestro mero interés particular en que los siga produciendo para tener así algo que copiar.

Acciones legales

La industria discográfica y cinematográfica está invirtiendo todas sus energías en frenar el intercambio de obras intelectuales entre particulares. La beligerancia de los titulares de los derechos contra el uso de nuevas herramientas de difusión de sus productos y contra la herramienta misma, viene de antiguo. El gramófono, la radio, la televisión, las cintas de vídeo y las de casete han sido combatidos por la industria de diversos modos y, en ocasiones, con acciones legales. Se trata, por lo tanto, de una batalla que no es novedosa, sino que se viene librando desde hace varias décadas y aumentando su virulencia conforme los nuevos avances tecnológicos han ido acentuando, con su sofisticación y bajo coste, la ingobernabilidad de las obras intelectuales.

En numerosos países europeos, un conflicto anterior y de semejantes características al que suscita internet —el de la grabación de música entre particulares usando cintas de casete— se resolvió con la legalización de esa actividad siguiendo el viejo axioma de que no se puede prohibir lo que en la práctica no se puede frenar. Esa convalidación legal de los actos de miles de personas se vio acompañada de la introducción de un canon que gravaba el ejercicio de esa actividad y dirigido a los titulares de los derechos, sistema de remuneración que quedó desfasado y devino en arbitrario cuando saltó al soporte digital.

Sin embargo, actualmente la situación está muy lejos de una solución de semejantes características. Las leyes de todos los países se están decantando por endurecer considerablemente las responsabilidades por infracción de propiedad intelectual, sin que hasta la fecha esa estrategia haya conseguido los efectos disuasorios pretendidos. Por su parte, la industria ha judicializado el conflicto, ejerciendo acciones, tanto penales como civiles, contra todos los actores que intervienen en el intercambio de archivos vía P2P, incluidos los propios usuarios de estos programas.

En Estados Unidos la industria ha demandado a decenas de miles de ciudadanos. Los manotazos torpes del dinosaurio agonizante en que se ha convertido la industria discográfica se lo lleva todo por delante sin demasiado miramiento. Un análisis somero de los miles de demandados refleja que las descargas no son cosa de jóvenes con acné, sino que se trata de una realidad social que toca a todos los sectores. Han sido demandados desde niños de doce años hasta ancianas de ochenta y tres, como sucedió con Gertrude Walton, acusada —por personas con un número estándar de cromosomas— de descargar, bajo el seudónimo en inglés de «gatita golpeada», más de setecientas canciones de rap, pop y rock. Es tan amplia la masa social a demandar que los coletazos se realizan con un rigor discutible. Gertrude Walton no solo «rechazó siempre tener un solo ordenador en casa», como explicó su hija, sino que además estaba muerta, lo que como coartada es de las mejores. Según el periódico El País, el trasfondo que subyace al caso es que «la imposibilidad de seguir el rastro a todas las conexiones hace que, a veces, se persiga a usuarios inocentes o incluso fallecidos».

En España se han interpuesto acciones legales contra todos los actores involucrados en el intercambio de archivos en redes P2P, incluidos los usuarios de estas redes. J.M., denunciado por la patronal de las discográficas PROMUSICAE y por ADESE, y del que únicamente pudo probarse que había descargado música y películas de internet, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies cuando supo que el fiscal del caso pedía para él dos años de prisión y la acusación particular le solicitaba tres. Tras varios años de procedimiento y de tortillas de ansiolíticos, la jueza del caso dictó sentencia absolutoria declarando que la descarga de música y películas sin ánimo de lucro no es una actividad delictiva. Al enterarse de la noticia, el presidente de Sony España hizo una reflexión serena y sosegada de la sentencia y declaró en la Gaceta de los Negocios que «se puede ser juez e imbécil».

Reformas legales

Se llama «etapa prelegislativa» a aquella fase en la que se procura constatar la aparición de una disfunción social que merece una reforma legal. No se requiere que esa disfunción sea real, sino que basta con que lo parezca. A pesar de que el intercambio de obras intelectuales es algo que preocupa a un concreto sector empresarial, su presencia en los medios de comunicación es tan elevada que parece un problema nacional más que la inquietud de un interés privado.

La industria musical y cinematográfica, acudiendo generalmente a comparaciones desmesuradas, procura sugerir al legislador que estamos en un estado de emergencia que precisa de su intervención urgente. Basta escuchar las declaraciones habituales de los lobbies de la propiedad intelectual para detectar con total claridad el panorama desolador que se le dibuja al Poder Legislativo para justificar que se convierta en una actividad perseguible toda conducta que involucre el intercambio gratuito de obras intelectuales. Como los cambios legales que se solicitan no son poca cosa —que usuarios «que piratean en internet tengan las mismas penas que las redes mafiosas», como publicó el diario español La Provincia—, el panorama que traslada la industria a través de sus informes y de los medios de comunicación es tan disparatado como las reformas legales que pretenden.

En la búsqueda de ese clima de alerta, en los tiempos en los que el Tsunami había dejado miles de muertos, la Federación Antipiratería dijo que internet es «como un gran tsunami». FEDICINE ha dicho que la piratería es como «el SIDA del sector». Por su parte, el director de la OMPI ha dicho que grabar discos compactos «es un asunto de vida o muerte» y que es «como el terrorismo». Julio Fernández, director de Filmax, ha dicho que contra los que descargan música hay que luchar «con los mismos medios que con los que se lucha contra pederastas y terroristas».

Los legisladores de todo el mundo se han puesto manos a la obra y redactan leyes que parecen dictadas por los propios lobbies que las reclaman. Así, en Francia e Inglaterra se han decantado por el corte de la conexión de los que descargan obras intelectuales sin autorización. El éxito de la iniciativa se podría calificar de entre escaso y nulo. Un estudio de la Universidad de Rennes reveló que tras la aprobación de la Ley Hadopi en Francia las descargas no solo no habían disminuido sino que habían aumentado un tres por ciento. Desde Napster y hasta la fecha, cada iniciativa legal de persecución de las descargas de internet ha demostrado ser el más eficaz estímulo para que los usuarios las sofistiquen y anonimicen.

Los legisladores se han puesto manos a la obra y redactan leyes que parecen dictadas por los propios lobbies que las reclaman.

Según la encuesta de ZDNet.fr, el cuarenta y siete por ciento de los franceses cree que la Ley Hadopi no sirve para nada y solo el catorce por ciento le concede algún efecto disuasorio. Paradójicamente el principal beneficiado de la Ley no ha sido la industria discográfica o cinematográfica, para la que todo sigue igual, sino el servicio de alojamiento de datos Megaupload que, según Le Figaro, ha aumentado un treinta y cinco por ciento el número de visitas.

España y la Ley Sinde

En 2006 se produjo en España la que según los medios de comunicación era la operación más importante contra la piratería en toda Europa. En la redada fueron detenidas quince personas por administrar páginas de enlaces a redes P2P. Poco después, en una intervención en la Biblioteca Nacional, Carmen Calvo, la por entonces ministra de Cultura, señalaría esta operación como una de las más importantes actuaciones contra la piratería realizadas durante su cargo.

La industria de los contenidos, que creía haber asestado un golpe mortal, celebró con euforia nada contenida las detenciones y llamó a todos los medios de comunicación para que se unieran a la fiesta. Así, las detenciones de aquella operación policial fueron tratadas por los medios como si de sentencias condenatorias se tratase. Sirva de ejemplo el editorial publicado al día siguiente de la operación en numerosos periódicos de un mismo grupo y titulado «Piratas en la Red», en el que se decía que «los quince detenidos (…) formaban parte de la mayor organización clandestina europea de redes P2P».

El jarro de agua fría llegó solo un año después, cuando la primera resolución que estudió el caso de una de las páginas denunciadas, el de la web Sharemula.com, declaró que la página no cometía delito alguno por no alojar contenidos protegidos, más allá de meros enlaces, actividad no considerada infractora por la ley española. Tras esta resolución se generó un efecto dominó que la industria no pudo parar. Uno a uno fueron archivándose los casos que perseguían a la «mayor organización clandestina europea de redes P2P». No solo los medios apenas dieron cobertura a estas resoluciones ni aprovecharon para pedir disculpas por haber llamado piratas a quienes los jueces absolvieron, sino que llegaron a considerar que, simplemente, aquellos casos «se habían saldado con la victoria de la piratería».

Los anteriores enemigos públicos predilectos, las páginas de enlaces a contenidos, dejaron de ser el objeto principal de queja de la industria para ser sustituidos ahora por los propios jueces que los dejaban escapar vivos de los procedimientos en los que habían sido sepultados. La Coalición de Creadores, lobby de presión que engloba a la industria de los contenidos en España, dijo que la resolución Sharemula era un ejemplo de la «ignorancia» que hay en este país sobre propiedad intelectual. En ese mismo sentido, la International Intellectual Property Alliance (IIPA), coalición que engloba a las multinacionales estadounidenses de la industria del copyright, ha incluido tres años consecutivos a España en su informe 301 declarándola como país donde no se respetan adecuadamente los derechos de autor. El informe cita expresamente a la resolución Sharemula, a la que considera el mayor ejemplo de la «frustración» que siente la industria con los «procesos judiciales en España».

El Ejecutivo acabó por la vía rápida con esa frustración, aprobando una serie de reformas conocidas conjuntamente como Ley Sinde o Ley Antidescargas que eliminaban a los jueces de la ecuación. Mediante las modificaciones planteadas, a partir de la entrada en vigor de la Ley ya no serían los jueces los que se encargarían de resolver asuntos como los que acabaron con los administradores de webs como Sharemula brindando con champán, sino que ahora sería una comisión del propio Ministerio de Cultura, que apoyó y aplaudió sus detenciones, la que se encargaría de decidir qué es una infracción de propiedad intelectual.

Pese a que el Gobierno no lo dijo nunca de forma expresa por razones obvias, en ocasiones algunos de los actores involucrados en este conflicto han puesto negro sobre blanco el motivo del futuro nacimiento de ese órgano administrativo y de las funciones que tendrá atribuidas. El secretario sectorial de Comunicación Social, Cultura y Deporte de UGT, Carlos Ponce, al ser preguntado por la última sentencia que manifestaba que las páginas de enlaces no vulneran derechos de propiedad intelectual, mostró su indignación declarando que confiaba que se aprobara la Ley Sinde para «detener las sentencias que puedan atentar contra los derechos de propiedad intelectual». Marisa Castelo, abogada de la industria de los contenidos, dijo que «la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta».

Todos aquellos que se opusieron a la ignominia que supone que el Ejecutivo pueda sustituir a los jueces porque sus resoluciones no son del agrado de un sector privado fueron calificados por casi unanimidad por los medios de comunicación como piratas amantes del todo gratis. «Ganan los piratas» tituló en portada el periódico La Razón el día que la Ley Sinde tuvo su primer traspiés antes de su aprobación definitiva en el Congreso.

Por su parte, Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine y firme defensor de la Ley Antidescargas, se despertó una mañana con una crisis de fe. Después de oír a varios opositores a la Ley, que sostenían que con ella se permitía el cierre de páginas web por el Gobierno y sin intervención judicial, decidió reunirse con ellos para escuchar sus tesis en persona. La Junta Directiva de la Academia le consintió el capricho e incluso publicó en su página web algunos comentarios sobre esa reunión, que demostraba el carácter abierto y dialogante de la institución. Estaba terminando la charla cuando uno de los convocados le preguntó a De la Iglesia si después de lo explicado su perspectiva sobre la Ley Sinde había cambiado. Él nos contestó: «Completamente». Probablemente era esta última posibilidad la que no barajaba la Junta Directiva de la Academia cuando ofreció su sede para lo que creían sería la representación teatral de un diálogo.

Álex de la Iglesia no mentía cuando nos reconoció en aquella reunión que su postura había cambiado «completamente» y, el día que la Ley Antidescargas dio en el Senado un paso definitivo para su aprobación, anunció que tras la gala de los premios Goya dimitiría en señal de protesta. A esa Ley, la misma que él mismo había defendido antes de contar con otro punto de vista, la consideraba absolutamente inadmisible. De la Iglesia, en la gala de los Goya y en su último discurso como presidente de la Academia, dijo ante un auditorio hasta entonces acostumbrado a escuchar como réplica el eco de sus propias voces, que eran ellos, la propia industria, la que tenía que aceptar que las cosas han cambiado, proponer soluciones imaginativas y sobre todo recordar que los internautas no son un sector aparte sino que son ciudadanos, gracias a los cuales ellos pueden hacer cine. «Les debemos respeto y agradecimiento», dijo ante una ministra de Cultura con sonrisa de muñeco de cera.

La vicepresidenta de la Academia, Icíar Bollaín, aseguró que desde la Junta Directiva habían reprochado a Álex de la Iglesia que hubiera dejado de «ser neutral», requisito indispensable para presidir esa institución. Los mismos que jaleaban al director cuando su postura era la de apoyar una ley que le pasaba la mano por la cara a los jueces, exigen ahora neutralidad en cuanto el discurso se convierte en el opuesto. «Tiene el Síndrome de Estocolmo de los internautas», explicó el productor y director Gerardo Herrero, que, expresándose como lo haría cualquier fanático, es incapaz de concebir que un peso pesado de la industria cambie de opinión sin que padezca la patología propia de un secuestrado a punta de pistola.

Campañas de concienciación

Uno de los costes de exclusión que más inversiones recibe es el de las llamadas campañas de concienciación. Las industrias titulares de los derechos de propiedad intelectual y entidades gestoras invierten grandes cantidades en campañas que pretenden convencer a los ciudadanos de que no accedan gratuitamente a la música, películas y libros que fluyen libremente por internet. La propaganda de la industria, que presenta su punto de vista basado en la represión como única alternativa posible, tiene como denominador común que carece de toda autocrítica y se limita a insultar y señalar con el dedo a sus propios clientes. Pensando que podrían volver a meter a los melómanos en las tiendas levantándoles la mano, las campañas auguran penas de prisión para los que descargan música y películas, actos que comparan con el robo de un bolso o un coche.

Álex de la Iglesia no mentía cuando nos reconoció que su postura había cambiado.

Según el periódico El Mundo en su edición del diecisiete de noviembre de 2000, la campaña de aquel año de SGAE, sociedad de gestión de derechos española, «compara a las personas que copian ilegalmente CDs con camellos o violadores». Más de una década después, el nivel de imaginación no ha aumentado especialmente. La campaña del Ministerio de Cultura titulada «Si eres legal, eres legal», y cuyo eslogan fue escogido por personas con plena capacidad de obrar, comparaba a alguien que descarga música con un conductor que se salta un paso de peatones por donde pasa una pareja con un bebé al que está a punto de aplastar.

En su misión evangélica, la industria de los contenidos eleva su postura a dogma de fe y se atribuye la misión de educar a los ciudadanos. Chris Morrison, de CMO, confía en que «se puede educar a la gente». César Antonio Molina, exministro de Cultura español, y que también habla de la sociedad como si fuera un sector aparte al que él no pertenece, cree que es necesario «concienciar al ciudadano». Sin embargo, las campañas no solo no han conseguido que los ciudadanos dejen de descargar, sino que de tanto insulto y amenaza han logrado convertirlo en un acto de pura militancia. Millones de ciudadanos, criados en su mayoría con una dieta enclenque de cultura obligada por los precios impuestos por los mismos que ahora les piden el favor de no descargar música, siguen a lo suyo y se toman las campañas como broma de mal gusto.

Aunque la palabra «educación» es la más repetida, se trata de mero adoctrinamiento, como se reconoce de forma casi pacífica en las memorias que describen los métodos utilizados por las campañas de los organismos públicos que las subvencionan. En la memoria de 2006 de la Comisión Antipiratería del Ministerio de Cultura español, se decía que la campaña «Defiende tu Cultura» tenía «el fin de propiciar un cambio de actitudes mediante la interiorización de ese mensaje» y, más adelante, sin demasiado pudor, reconocían que «se trata de un mensaje que debe mantenerse durante largo tiempo para que pueda ser interiorizado por los ciudadanos» y que «el Plan de medios de la campaña tenía como objetivo llegar al mayor número de personas un número de veces adecuado para que calara el mensaje». Cuando se sostiene que un mensaje debe repetirse cuantas veces se necesite para que termine por ser aceptado, nos alejamos definitivamente de lo que conocemos como educación y nos introducimos de lleno en el terreno de la mera propaganda.

La televisión, para la que la biblioteca universal que supone internet supone la misma amenaza que para McDonald’s la buena comida, son proclives a difundir en sus propios espacios aquellos mensajes que sirvan para demonizar el intercambio de música, películas y libros que tantos espectadores les roba. Como explicaba la memoria antes citada, la campaña de adoctrinamiento preveía también introducir los mensajes mediante «la guionización de series de éxito» y hacer menciones específicas y reiteradas en programas televisivos de gran audiencia.

Pese a todos los esfuerzos, la industria de los contenidos ha terminado por llamar a los que rondan entre los veinte y los treinta y cinco años como la «generación perdida». Se trata de personas que han crecido con internet y para los que intercambiar música, películas y libros es tan cotidiano como el desayuno. Toda campaña que hable de inhibirse por propia voluntad de realizar estos actos es percibida como una ingenuidad. Los jóvenes de la generación perdida siguen a lo suyo y los avisos de que las descargas les dejarán ciegos o les llenarán la cara de granos generan más risa que miedo.

El foco se centra ahora en los colegios, único modo de conseguir que la nueva generación actúe de forma diferente a «sus hermanos mayores». Así apareció en Canadá el Capitán Copyright, un cómic en el que un superhéroe enseñaba a los más pequeños que debían ser buenos y respetar la propiedad intelectual. Las protestas de los padres, que veían en el cómic un nada sutil intento de lavado de cerebro, y el hecho de que los propios niños se aburrían como monas con un superhéroe que no partía ni un mísero hueso a nadie, precipitó el fin del Capitán Copyright de forma abrupta solo nueve meses después de su nacimiento.

En España tenemos a Educar para Crear, campaña «educativa» impartida en colegios e institutos y promovida por Microsoft, NBC Universal, Telefónica y la Motion Picture Association of America. Tal y como ellos mismos anuncian, pretenden educar a los niños y adolescentes sobre lo que significa la propiedad intelectual, enseñándoles, entre otros asuntos semejantes, lo malo que es descargar música y películas de internet. No hace falta explicar los recelos que despierta que empresas como las señaladas estén involucradas en un proyecto educativo dirigido, fundamentalmente, a niños. Además, los vídeos del proyecto piloto, en los que aparecen obras de teatro con niños recitando de memoria pasajes que parecen escritos desde algún despacho de una discográfica cualquiera, no ayudan a ver la campaña con mejores ojos.

Según la propia web de Educar para Crear, gracias a este proyecto han observado «cómo los estudiantes y el profesorado han ido cambiando sus ideas sobre la propiedad intelectual». El proyecto se ha revelado, por tanto, muy útil para «formar ciudadanos concienciados y con opiniones propias, pero bien fundamentadas». Es decir, antes, alumnos y profesores, quizás tenían opiniones propias sobre el asunto, pero estaban mal fundamentadas. Ahora, gracias a Universal y Microsoft, conocidas ONG sin ningún interés particular en el asunto, tendrán otras opiniones, también propias, pero, esta vez, «bien fundamentadas» y que, por pura casualidad, coincidirán fundamentalmente con la de las mercantiles promotoras de la campaña.

Sosteniendo al vendedor de tomates

Si algo ha demostrado la ineficacia de los intentos de exclusión pese a la enorme inversión económica realizada en sus costes durante la última década, es que resulta imposible evitar la libre circulación de obras intelectuales a través de internet. Las nuevas tecnologías han convertido en una aspiración imposible todo intento por parte de la industria de decidir quién puede acceder a sus contenidos.

Enlazando con lo dicho al inicio sobre el ejemplo de Javier Bardem con su vendedor de tomates y la máquina que los copia, parece razonable aceptar dos premisas básicas. La primera de ellas es que el invento es digno de fiesta, perspectiva no muy común entre quienes miden todo avance tecnológico en función de su impacto en el mercado y no en el del simple y llano beneficio social. La segunda de las cuestiones es que la sociedad, del mismo modo que necesita la máquina de copiar tomates, necesita a quienes los cultivan, por lo que, y derivado de su propio interés, habrá de remunerarse al agricultor para que siga trabajando y aporte lo que después se copiará. Se trata, en definitiva de la idea que subyace a todo impuesto y que se resume en que lo que es aprovechado por todos debe ser sostenido por todos.

En este sentido, en Francia estuvo a punto de aprobarse la llamada Licencia General Opcional (LGO) un sistema de impuestos que tenía como objeto la convalidación legal de todas las descargas realizadas por los ciudadanos a través de internet. Tendría como ventaja, además, que se trataría de un sistema no arbitrario, como el actual sistema de canon vigente en la mayor parte de Europa.

William Fisher, profesor de Harvard, plantea otro modo de remuneración muy semejante para las descargas. Tal y como lo enuncia Lawrence Lessig en Free Culture: «Fisher sugiere una forma muy ingeniosa para esquivar el callejón sin salida en el que se halla internet. De acuerdo con su plan, todos los contenidos susceptibles de transmitirse digitalmente serían (1) marcados con una huella digital (no importa lo fácil que es evitar estas marcas; ya veremos que no hay incentivos para hacerlo). Una vez que los contenidos han sido marcados, los empresarios desarrollarán (2) sistemas que controlen cuántos ejemplares de cada contenido se distribuyeron. A partir de estos números (3) después se compensará a los artistas. La compensación sería pagada por un (4) impuesto al efecto […] La propuesta de Fisher es muy similar a la propuesta de Richard Stallman para DAT. A diferencia de la de Fisher, la propuesta de Stallman es pagar a los artistas de un modo directamente proporcional, aunque los artistas más populares recibirían más que los menos populares. Como es típico en Stallman, su propuesta se adelanta al debate actual en algo así como una década».

Los sistemas indicados pueden y deben combinarse además con el cambio en los modelos de negocio. Spotify, que permite el acceso libre y gratuito a un amplísimo catálogo musical, es un buen ejemplo de ello. Sin ir más lejos, esta revista que tiene usted en sus manos es otro.

Se trata, en definitiva, de que la industria, enferma de melancolía de tiempos que no volverán, acepte de una vez que todo ha cambiado. Flaco favor le hace Bardem al cultivador de tomates si le convence de que volverá a ganarse la vida vendiendo lo que se puede y —por el bien de todos— se debe copiar.

Las entidades de gestión y la industria de los contenidos, hasta ahora, no han hecho otra labor que la de ser las grandes defensoras de un modelo de negocio moribundo. Paradójicamente, su dedicación está siendo perjudicial para el propio paciente que tratan y al que han conseguido persuadir de que lo mejor para quitarse el frío no es abrigarse sino quedarse desnudo en la calle protestando por el lamentable hecho natural de que el frío exista. Mientras la industria espera el milagro, el tiempo va pasando y sus posibilidades de adaptación disminuyen. El tipo que protesta desnudo en la calle por un hecho inevitable morirá víctima de su propia estupidez. Sus manotazos inútiles y desesperados están causando tantos daños que nadie lo lamentará.