Crónica periodística

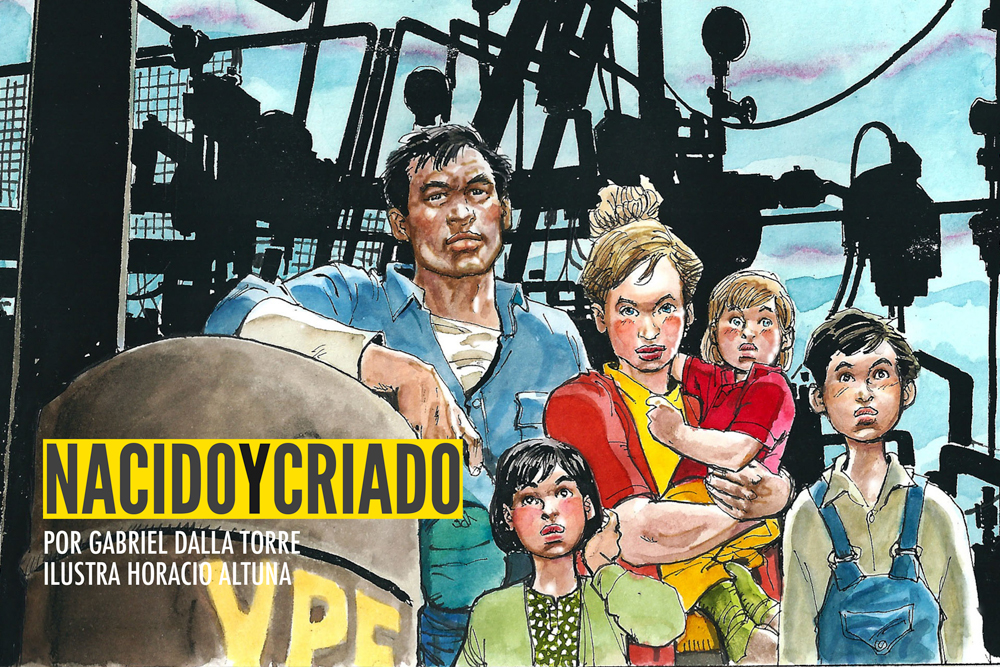

YPF: Nacido y criado

Argentina renacionalizó YPF y España se puso tensa. Gabriel Dalla Torre nos cuenta otra historia, por fuera de ansiedades y amenazas. ¿Se puede explicar YPF con literatura?

Porque la niñez es la que encuentra la fuente de la melancolía, y para conocer la tristeza de ciudades tan gloriosas y radiantes es preciso haber sido niño en ellas.

Walter Benjamin

La primera palabra que pude leer fue YPF. Esas tres letras estiradas y brutales dentro del círculo celeste y blanco estampado en el lateral de un gigantesco tanque cilíndrico de almacenamiento.

Es 1982, tengo cinco años y vivo en Cañadón Seco, Santa Cruz, en uno de los tantos campamentos para empleados de YPF que existen en el país; es un sitio absolutamente inhóspito y frío, lleno de viento. Tanto, que la señora chilena que nos cuida por las tardes pone la música a todo volumen para

no sentir el viento afuera. El ruido del viento.

A más de cien años del descubrimiento de petróleo en suelo argentino, los dilemas son los mismos: explotación privada o monopolio estatal, dominio provincial o dominio federal, palabras que ahora vuelven a ocupar los titulares de los diarios.

Mi vida se divide entre el desplazamiento y el encierro. Estamos aislados de cualquier centro urbano, por eso andamos mucho en camionetas, pero también aislados de la familia, de mis abuelos y tíos. Todos los veranos nos desplazamos por la Patagonia para visitarlos;; primero vamos hasta Bahía Blanca, sobre el Atlántico, y después a Neuquén, sobre la Cordillera de los Andes. El viaje en auto por el medio de la nada es lo habitual; afuera, los postes de luz que pasan en el paisaje sin horizonte de la Patagonia argentina. A temprana edad ya he recorrido gran parte del interior del

país, todo lo veo desde la ventanilla de atrás.

El encierro es por el frío de Santa Cruz, paso mucho tiempo adentro mirando las historietas de Disney y soñando con andar en bicicleta un

día de sol.

Leo las siglas YPF en una chapita en la estufa de la casa que habitamos, en la puerta de la camioneta que maneja mi papá, en cada pupitre de la escuela, en los ceniceros, en las camperas verdes, en la cuna transparente donde pasa sus primeras horas mi hermana, en las novedosas escarapelas

adhesivas que llevaré sobre los guardapolvos blancos, en las hojas que uso para dibujar. Hojas densas y de un blanco intenso; pilas y pilas de papel —una tira infinita, de un lado el blanco, del otro líneas y curvas para medir el desempeño del pozo— que la empresa desecha y yo recupero.

YPF en todos lados, dentro del círculo celeste y blanco.

Cuando leo por primera vez voy en una camioneta con mi madre, toda la camioneta le queda grande, igual a mí. Pregunto: ¿ahí dice YPF? Sí, me sonríe. ¿Y qué quiere decir YPF? Y soy como Mafalda preguntando qué es la filosofía.

Mi mamá responde algo que definirá mi relación con el lenguaje y la lectura para siempre. «YPF es una palabra que tiene otras palabras adentro», dice mientras nos detenemos para dar paso a un tren lleno de carbón.

Me hundo en la confusión. Muñecas rusas de palabras. Mi mamá extiende la explicación: Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Menos entiendo.

¿Pero qué es YPF?, insisto.

Y mi mamá mira hacia afuera, sobre ambos lados de la ruta que nos lleva al campamento de Cañadón Seco, los gatos de bombeo suben y bajan en medio del paisaje quieto, con el movimiento hipnótico y triste de los objetos que nunca descansan. Eso es YPF, me dice. Y las hojas donde dibujo y las camionetas y la escuela.

Es difícil definirlo todo.

YPF es su trabajo, pero es también el cine donde voy todos los sábados a la tarde a ver continuados, son los traslados imprevistos, las manchas de aceite en las manos. Es una geografía y un lenguaje.

Esa noche llegamos al campamento y nos espera una tarea de lo más extraña. Mi hermano mayor, con la oreja pegada a la radio, arma maquetas de aviones. Nosotros recortamos hojas de papel marrón en cuadrados y hacemos una pequeña hendija en el medio, después pegamos esa hoja en los faroles de la camioneta de la empresa. Lo mismo hacen los vecinos y todos los habitantes del campamento.

Es abril de 1982, Galtieri pretende recuperar las Malvinas y comienza una guerra que casi todos parecen apoyar. Hay que cubrir todas las ventanas. En la escuela hacemos simulacros, una vez al día terminamos debajo de los pupitres, esperando lo peor.

He visto, o recuerdo haber visto, camiones del ejército con techos de lona verde y soldados sentados en la parte de atrás. Dicen que desde los camiones a veces caen papelitos embollados, mensajes de los soldados pidiendo que avisen a sus familias, tirando botellas al mar.

La guerra no me resulta algo lejano, no es algo que pasa en el culo del mundo. La guerra ocurre acá a la vuelta, mientras aprendo a leer, mientras tomo conciencia de ese monstruo tentacular que es YPF. Comparto habitación con mi hermano, esa noche me cuenta muy serio que los ingleses no tienen escrúpulos, que son capaces de bombardear los pozos de petróleo, y los tanques, para que los argentinos nos quedemos sin combustible y así perdamos la guerra. Me imagino un tanque de guerra enfrentado a un taque de almacenamiento, y aviones que tapan el cielo. El combustible es todo, es el motor del mundo. También es el motor de la guerra en esas islas. Todo puede estallar en cualquier momento.

No necesito que me recuerden que dentro, o detrás de todo, está el petróleo.

La historia oficial del petróleo en la Argentina no empieza con el primer hombre que perforó la tierra en busca de restos orgánicos mezclados con gases y sin oxígeno y que refinados adecuadamente otorgan energía a las máquinas inventadas por otros hombres. No. Más bien empieza con la pregunta sobre la propiedad de esa materia extraña.

A más de cien años del descubrimiento de petróleo en suelo argentino, los dilemas son los mismos: explotación privada o monopolio estatal, dominio provincial o dominio federal, palabras que ahora vuelven a ocupar los titulares de los diarios. Esta vez el enemigo de lo nacional es España en la forma de Repsol, antes fueron los ferrocarriles ingleses, la Standard Oil y tantos más.

Es trece de diciembre de 1907, una cuadrilla de hombres extrae petróleo en Comodoro Rivada y la historia oficial del petróleo elige esa fecha falsa para marcar el inicio de todo. Como si fuera tan simple: encontrar petróleo no significa poder comercializarlo.

El verdadero origen de la industria petrolera argentina le corresponde a la Compañía Mendocina Explotadora de Petróleo, creada y conducida por Carlos Fader, padre del reconocido artista plástico Fernando Fader.

Es el año 1887. Después de recorrer Europa con una muestra de petróleo argentino y confirmar sus ideas, Carlos Fader, junto a otros con nombres

de calle, perforan los primeros cuatro pozos en Cacheuta. Uno de los motivos de la falta de éxito de su empresa es atribuida a la actitud de los ferrocarriles ingleses, que pusieron todas las trabas posibles al traslado de crudo hacia las zonas urbanas. El primer indicio de una supuesta conspiración extranjera contra el desarrollo del petróleo local ya se encontraba aun antes de poder explotar el petróleo.

Las peleas de Carlos Fader con los ferrocarriles ingleses continuarían con las peleas de Huergo y Mosconi contra la Standard Oil y contra los militares. Y continúan hoy. Las leímos el mes pasado en los medios nacionales y extranjeros.

Tuve noción de esta problemática desde muy chico, cuando vi por primera vez los Beverly Ricos.

Siempre me pareció muy adecuado llamar campamentos a esos caseríos: de alguna forma se respetaba esa condición nómade o intercambiable que teníamos sus habitantes.

Mi abuela materna contaba que, allá por los años treinta, su madre le decía que lo mejor que podía hacer una chica era casarse con un ferroviario. De esa forma se aseguraba no solo un porvenir, una cobertura en caso de quedar desamparada, sino también un modo de vida. Los ferrocarriles representaban para aquella generación lo que YPF para la siguiente. A mi madre le tocó escuchar: «Lo mejor que podés hacer es casarte con un ypefiano». Por los mismos motivos. Ambas actividades cristalizaban la idea de progreso, de lo seguro, de lo permanente. Mi abuela no se casó con un ferroviario, se casó con un trabajador de la Junta de Granos, un organismo creado por Perón que tuvo un destino similar al de YPF. En cambio, mi madre sí se casó con un ypefiano. Y se hizo ypefiana ella también.

Es 1974, mis padres viajan en una camioneta por la ruta 22 que divide Zapala de Neuquén. De lante de ellos un camión con acoplado transporta la que será su futura casa: un chalecito nuevo y brillante de color verde. Las casas del Campamento Plaza Huincul, Neuquén, son construidas en Comodoro Rivadavia, Chubut, y trasladadas a través de toda la Patagonia para ser depositadas sobre unos pilares, junto a otras casas idénticas;

un gesto absolutamente estatal. Los pueblos ypefianos son el sueño de Stephen King. Pequeños poblados a merced del clima y del campo, habitados por jóvenes varones solteros, por espíritus aislados, y ociosas amas de casa detrás de las ventanas.

Siempre me pareció muy adecuado llamar campamentos a esos caseríos: de alguna forma se respetaba esa condición nómade o intercambiable que teníamos sus habitantes.

Este campamento es un mundo en sí mismo y además tiene sucursales en todo el país. Así, las familias ypefianas se mudan desde el frío del sur al calor del norte manteniendo la identidad de su forma de vida.

Es 1975, mi madre ingresa a YPF en el área de exploración, es la única mujer en la oficina. Concurre al hospital para hacerse los estudios médicos y comparte la fila con las prostitutas que todos los lunes llegan para revisarse, para obtener su carné de salud. Después ellas cruzan la ruta, vuelven a su casa de chapa, a sus puestos de trabajo.

Desde el momento mismo de su creación, en 1922, YPF instaló sus pozos a lo largo del interior del país. Organizados como puestos de campaña, como conquistadores frente a terrenos vírgenes, los sitios donde la exploración era exitosa se convertían en campamentos que, con el tiempo, demandaban una infraestructura para los trabajadores y las autoridades. El campamento es un espacio mixto donde el trabajo y la familia son lo mismo. Un mundo de tíos. Cualquier vecino, cualquier compañero de trabajo de mis padres es un tío para mí.

El campamento de Plaza Huincul tenía de todo: hospital, cine, negocios, escuela, escuela diferencial, iglesia con cura tercermundista; había ahí un reclinatorio especial de terciopelo para el administrador del campamento, una figura que en ocasiones superaba, en poder, al intendente mismo.

Solo un edificio de chapa se aparte del caserío, del otro lado de la ruta: son las chicas; ellas también trabajan para YPF, para el país.

La tarea del geólogo era una tarea de machos, de aventureros rudos. Aunque para encontrar petróleo, además de entrenamiento, hay que tener imaginación, poder de deducción, la capacidad de seguir las pistas que ofrece el suelo. Las mujeres no iban a los pozos, no estaban en condiciones.

Alberto Landoni, uno de los primeros administradores de Plaza Huincul, cuenta en su autobiografía una colorida descripción de la vida en los campamentos en los años veinte, incluyendo la organización —con el aval de Mosconi— de una casa de visitas que dependía de la administración y donde los empleados podían acceder a los favores de «cinco pupilas chilenas».

Es 1975, mi madre ingresa a YPF en el área de exploración, es la única mujer en la oficina. Concurre al hospital para hacerse los estudios médicos y comparte la fila con las prostitutas que todos los lunes llegan para revisarse, para obtener su carné de salud. Después ellas cruzan la ruta, vuelven a su casa de chapa, a sus puestos de trabajo.

Entre los relatos de mi infancia se encuentra primero, como una animación psicodélica, la formación de las cuencas petroleras de donde nosotros extraíamos el petróleo: un ballet de suelos que suben y bajan, de mesetas que al elevarse crean depósitos, de cordilleras que se alzan. En mi educación la tierra siempre estuvo presente, como una existencia metafísica.

Es 1984, tenemos un nuevo destino: Mendoza. Mi tercera provincia en ocho años de vida. El auto se desliza nuevamente por las rutas argentinas cargando a toda la familia, postes de luz que pasan, plantaciones de vid que se suceden perpendiculares a la ruta.

A diferencia del campamento anterior, este queda ubicado frente a la Destilería de Luján de Cuyo. Aquí se hace todo el proceso: se busca el crudo, se extrae, se refina y se envía listo para ser usado.

En el barrio se vive un ambiente de extraño cosmopolitismo, todos vienen de lugares alejados del país, hay convivencia de acentos y costumbres.

Despertaré tempranísimo el resto de mi vida escolar, porque hay un viaje de cuarenta kilómetros hasta el colegio. Despertaré en la oscuridad para oír ese ruido blanco, casi subacuático, que sale desde la Destilería y no cesa hasta convertirse en paisaje. Cada mañana, lo primero que veo desde mi ventana es una torre altísima de metal que en su punta exhibe una llamarada enorme, incesante. Se dice entre los niños que si ese fuego se

apaga estamos en problemas.

Mendoza es zona sísmica, apenas llego al nuevo colegio realizamos simulacros, terminamos todos debajo de los pupitres nuevamente. Yo siento

que Malvinas me ha seguido a Mendoza. No me adapto. Un día me envían al gabinete psicopedagógico, me piden un dibujo de mi familia, dibujo a mis padres, a mis hermanos, a mí, de fondo una torre de petróleo y tres gotas negras que saltan. Así son todos mis dibujos de una familia.

Es 1985, hace una semana que pasó el terremoto que ha dejado a mucha gente sin casa.

Una noche de verano algo parece explotar en las cercanías, es un ruido retumbado y cerrado, todo vuelve a temblar un poco. Eso le pasa a uno cuando decide vivir frente a una destilería.

En ocasiones, en medio de cualquier actividad cotidiana, a cualquier hora, sonaba una sirena; empezaba como un zumbido que solo los perros

detectaban y subía hasta alcanzar un tono de terror. Significaba una cosa: que algo andaba mal en la Destilería y que todos los padres tenían que salir urgente, así como estaban, a solucionar el problema.

Las camionetas aceleradas parten en fila, cargadas de hombres mitad vestidos y mitad dormidos, acuciados, como héroes en piyamas. El

Barrio Destilería YPF se transforma en el reflejo invertido de un barco que naufraga, donde los que huyen primero son los hombres, dejando solos a

mujeres y niños. Las madres continúan sus actividades cotidianas pero en sus miradas habita una lentitud de respuesta, como si sus mentes estuvieran quietas en otro lado.

Después de una hora, generalmente, los padres volvían relajados y felices de estar vivos. Pero esta vez es más grave, pasa el tiempo y no vuelve ni un solo padre, ni un solo esposo; hay agitación. Se empiezan a cargar autos con pertenencias, a armar bolsos; la tragedia ya es inminente cuando todos los vecinos salen a la calle como zombis y miran alelados hacia la inmensa mole de metal y vapor que nos enfrenta.

Finalmente vuelven, sanos y sonrientes. Hay un pequeño espacio de festejo, nunca sabremos qué tan cerca estuvimos. Nunca sabremos con certeza qué hacían esos hombres en aquellos momentos álgidos; en mi imaginación todos giran palancas, chequean medidores, hasta que uno logra tapar una válvula y todo vuelve a la normalidad.

Al día siguiente, de viaje al colegio, notamos que uno de los tanques de reserva ha implosionado: es como una caja de cartón reventada, apenas mantiene su estructura en pie. En el colegio, las caras sonrientes de las maestras y directivos y compañeros se nutren de no saber que todos podríamos haber volado la noche anterior.

El ejército misterioso de hombres en overol azul desarma y reemplaza ese tanque por uno nuevo, vuelven a pintar el logo de YPF y reponen la escalera. El nuevo tanque es ligeramente distinto. Cada vez que paso por ahí veo ese tanque irregular en medio de los otros, exhibiendo, con su

diferencia, una amenaza.

Dos días después recibimos la visita del único famoso que conocí en mi infancia. El presidente Raúl Alfonsín elige ese tanque, acaso por ser el más nuevo, y posa al lado del logo irregular, ignorante del peligro que representa el objeto.

«Hoy, si un nuevo conflicto nos aislara del mundo, tendríamos combustible de excelente clase y en suficiente cantidad para todas las necesidades de la vida industrial y social argentina. YPF, en la emergencia, pondría en juego el poder de sus reservas.»

«La Nación propulsándose a sí misma.»

YPF, Órgano de Impulsión. (Folleto publicado por YPF en 1934.)

«Informes sobre el personal. El señor administrador se servirá informar con la mayor premura y en carácter ‘estrictamente reservado’ si entre el personal que presta servicios en los distintos sectores de esa administración existen empleados u obreros cuya conducta haya dado lugar —pese a la ausencia de antecedentes concretos— a que se les considere con alguna reserva en cuanto a que su ideología político-social se oriente a la extrema izquierda. En caso afirmativo deberá elevarse una lista por duplicado de dichas personas con especificación de: domicilio, profesión, datos personales, mención de los documentos de identidad, puesto que desempeñan en esa administración y una reseña de los motivos en que se fundan esas reservas.»

(Carta enviada en 1944 al administrador de YPF en Plaza Huincul por parte de las Fuerzas Armadas. Historia del Petróleo en la Argentina, Nicolás Gadano.)

YPF era un Estado dentro del Estado. Un Estado que tanto podía salvarnos de una invasión como podía volverse contra nosotros.

Conocí a María Domínguez en los años noventa, ella militaba en HIJOS (Hijos por la Identidad la Justicia contra el Olvido y el Silencio; más muñecas rusas de palabras) y yo tenía muchos amigos ahí; durante una charla la oí decir que, de chica, ella nunca compraba útiles escolares. Adiviné que era de las mías, los bolsones con útiles escolares les llegaban a todos los niños ypefianos puntualmente, unas semanas antes del inicio de

clases. Además de HIJA, María también es hija y nieta de ypefianos. Sus padres habían entrado a la empresa en los setenta, un poco beneficiados por la sangre ypefiana heredada a su vez de sus padres, y se habían enamorado también en la empresa, en esos pasillos relucientes de la sede

central.

YPF existía en todo el país pero, como Dios, atendía en Buenos Aires. El edificio de la antigua sede central, que queda en Sáenz Peña 777, a pasos del centro simbólico del país, se yergue como una mole imponente de mármol blanco; el estilo monumentalista sugiere esa ilusión de permanencia que reinaba en los años cuarenta.

Es 1977, Adriana Schwer está embarazada (de mi amiga María) y camina nerviosa por el hall de un cine porteño donde ha quedado en juntarse con su esposo Jorge. Él milita en la Juventud Peronista y está en el gremio, ambos tienen menos de veinticinco años. Él nunca llega, ella nunca más lo verá, mi amiga María no conocerá a su padre; desde ese día Jorge Pablo Domínguez pasará a formar parte de las listas de desaparecidos. Adriana acude a su padre, el abuelo materno de María, Francis John Schwer, gerente y trabajador ypefiano de alma. Francis viene teniendo problemas con los militares desde el segundo mismo en que la empresa fue intervenida; ese momento marca el inicio de la debacle.

Francis remueve cielo y tierra buscando a su yerno y a la vez mantiene una relación tensa con los nuevos directivos en la empresa. Una tarde de octubre suena el timbre de su casa, Francis abre y una ráfaga de tiros lo alcanza y lo deja sin vida. La noticia queda registrada en los diarios de la época como un atentado terrorista más contra un funcionario del Estado.

Para los ypefianos el mundo está lleno de magdalenas proustianas. Cada vez que María pasa frente al edificio de la calle Sáenz Peña y ve las tres letras doradas enormes no lo puede evitar, algo la invade.

YPF tuvo, y tiene, relaciones bipolares con los dos partidos políticos argentinos tradicionales que han gobernado el país, pero de lo que nunca pudo recuperarse fue de las políticas implementadas después de la intervención militar de 1976. Las políticas neoliberales de Martínez de Hoz abrirán las primeras grietas en la estructura; de la destrucción total se encargarán algunos funcionarios democráticos, en los noventa.

YPF es la ciudad gloriosa y brillante en la que yo fui niño.

En los noventa ocurre la invasión definitiva y una nada atroz comienza a ocuparlo todo.

Una nada encabezada por Carlos Menem.

Es 1993 y los síntomas de decadencia en el Barrio Destilería YPF ya son muy profundos. Ha desaparecido ese ejército misterioso que arreglaba cada falla, hay pozos en las calles, la plaza es un yuyerío abandonado, el alumbrado falla intermitentemente, a veces encontramos caballos vagando por las calles del barrio.

Es el último verano. Con un grupo de amigos sobrevivientes, y adolescentes, mantenemos en funcionamiento la pileta olímpica, nos bañamos en las noches. Todos esos sitios que estaban prohibidos para nosotros (el sector privado de almacenamiento, los talleres) ahora están abandonados y sirven para refugio de nuestro aburrimiento. La mitad de las casas han sido abandonadas, y luego vandalizadas por nosotros mismos. Los adultos andan como perdidos: una tarde veo a un hombre de bigotes llorando, de pie, junto a una caseta de seguridad.

En el resto del país la situación se reproduce en cada campamento: en Mosconi, en Plaza Huincul, en Cañadón Seco… Comienzan los despidos masivos primero y la flexibilización laboral después.

De ahí en más, el borramiento de los pueblos y ciudades que nacieron a la orilla de los pozos petroleros fue certero. El Barrio Destilería YPF fue demolido, la pileta olímpica rellenada con tierra; aún se alzan las ruinas frente al ruido y al fuego de la Destilería. Los restos de una plaza como huella del pasado.

Un arquetipo de sociedad estaba llegando a su fin, el último suspiro del Estado benefactor daba la bienvenida al eficientismo del libre mercado.

Todo el discurso alrededor de la situación de YPF en la actualidad se me aparece como el Ulises. O como la Biblia. Una obra desmesurada, inabarcable, imposible de comprender en cada referencia o cada intención; pero también basta una hojeada de cinco páginas a su historia para intuir la lógica, la esencia detrás del asunto.

YPF representa el treinta por ciento de la producción de gas y petróleo del país; nunca fue la explotación del petróleo un asunto puramente estatal. No todo el petróleo es argentino. Por eso es claro que en ocasiones se necesita colocar el interés público por encima de las leyes de mercado. El control estatal sobre el sector energético es algo que se repite en todos los países del

mundo. El debate que queda es sobre el futuro, sobre la dependencia de nuestra matriz energética de los hidrocarburos, sobre las nuevas formas de energía, pero también sobre el pasado, sobre los contratos incumplidos durante estos años de vaciamiento y desidia.

En cincuenta años el petróleo no existirá más, al menos en la forma que lo extraemos y conocemos ahora.

Tengo diez años, es un día de calor imposible. En medio de las jarillas vamos con mi amigo Juan a jugar al pozo abandonado, más allá de los

basurales. El lugar consiste en una serie de objetos metálicos gigantescos, como fuera de escala; hay también una caseta de chapa, dos tanques y una pileta de inyección abandonada. La pileta ha sido utilizada para verter todos los desechos que surgen en el proceso de explotación, es una zona apenas deprimida cubierta de tierra trizada en su superficie y de metros y metros de desechos blandos subterráneos. En su centro, nuestro tesoro: un

esqueleto de vaca que venimos siguiendo desde que cayó ahí. Lo preceden las huellas sobre la materia que la misma vaca dejó.

Súbitamente me encuentro caminando sobre aquella superficie, con la idea de revisar la vaca muerta. Es importante mantener los pies sobre los bloques de tierra. Casi llegando al esqueleto mi pie se hunde en una grieta; cuando reacciono estoy hundido hasta la cintura en esa sustancia gris y viscosa. Si me muevo me hundo más. El cráneo enmohecido de la vaca me mira fijo.

La diversión consiste en ponerse en peligro.

Mi amigo parte en busca de ayuda y yo me quedo ahí, bajo el sol del verano, hundido en el desierto junto al esqueleto de la vaca. Todas las historias de animales desaparecidos en piletas de inyección que he oído en mi vida se reproducen en mi cabeza. Sé que bajo mis pies hay metros y metros de desperdicios, a eso le sumo cadáveres de animales, y todo se mueve, es como estar parado sobre una pila de sillas.

No se cuánto tiempo ha pasado, presiento los síntomas de la insolación. En el horizonte aparece mi amigo, trae a un hombre de overol azul, se acerca, me alcanzan una soga y me arrastran fuera del peligro. El de la tarde recorta su figura. El hombre nos reta: «Estos no son lugares para jugar.» Alcanzo a ver la escarapela celeste y blanca y las tres letras adentro, bordadas en el overol: YPF.