Perfil de personaje

El eterno retorno de Mirtha Legrand

«Necesito éxito», le escuchó decir un amigo, cuando Mirtha Legrand ya era una consagrada. Como los deportistas de alta competición, sabe que no puede repetirse a medida que envejece.

Hasta los setenta y cinco años Mirtha Legrand manejó su coche. Después de la muerte de Daniel Tinayre, una tarde la reciente viuda salió a dar una vuelta. Como muchas cosas menores en la vida de una estrella, hizo lo de siempre: subirse y arrancar. A las pocas cuadras comprobó que el tanque estaba vacío y fue a la estación de servicio de Libertador y Salguero. Concluido el trámite, encendió el motor y avanzó. La detuvieron, gentilmente, porque no había pagado. Quienes han conocido presidentes o altos dignatarios siempre repiten lo mismo: nunca llevan plata en los bolsillos. Esto se dijo siempre de Carlos Menem, pero no era un rasgo que solo él poseía. Como una reina, Mirtha Legrand tampoco tocaba billetes con sus manos. Pero esa no era la razón por la que se había ido sin pagar: sus costumbres se habían desorganizado por la muerte del hombre que fue su marido durante décadas, una muerte que lloró ante las cámaras, sin exagerar ni especular.

En su última noche, en octubre de 1994, Tinayre había pronunciado un mandato. Le había dicho a Carlos Rottemberg, refiriéndose a Mirtha: «Cuidála». Rottemberg, un empresario de éxito, un hombre reflexivo e inteligente, un porteño de origen popular, un self-made man que cultiva una forma extrema de la amistad, cumplió.

Rottemberg era amigo de Daniel Tinayre desde principios de los ochenta, diez años antes de conocer a Mirtha Legrand. A lo largo de todo ese tiempo, cada noche, Tinayre y Rottemberg hablaron por teléfono. «Al lado de Mirtha parecíamos la dama y el vagabundo», me dice, creo que con cierto placer. Por eso, Tinayre (un hombre elegante) llevó a Rottemberg (un hombre de acción) a su sastre de la avenida Montes de Oca. Tinayre era un perfeccionista. El detallismo de Mirtha Legrand puede ser innato o adquirido en una infancia de competencia difícil para ascender en el cine. Pero Tinayre lo acentuó y, al mismo tiempo, no tuvo otro remedio que enamorarse: la belleza es el complemento de esa fuerza voluntarista.

En el verano de 1990, Rottemberg conoció a Mirtha Legrand. Para ese entonces, Mirtha ya había trabajado en treinta y cinco películas, conducía un programa en televisión y había hecho diez obras de teatro. El encuentro se dio tres días antes de que empezaran los ensayos de Potiche, la pieza —dirigida por Tinayre y producida por Rottemberg— con la que Mirtha dejaría las tablas. Ella apareció completamente vestida, peinada y maquillada, como siempre, y se dio el diálogo siguiente.

«Encantado de conocerte», dijo él.

Rápida y cortante, Mirtha le avisó: «A mí nadie del equipo me tutea».

Rottemberg, una figura decisiva en el teatro, quedó de cara a un dilema: dejaba las cosas en claro desde el comienzo, o sucumbía al imperio de la celebridad y nunca volvía a levantar cabeza frente a la dama. «Yo no soy equipo. Yo soy el patroncito», respondió. A partir de entonces, y durante dos décadas, fue el productor de los programas en televisión.

Mirtha Legrand llegó a la televisión en 1958 con una serie (M ama a M) y desde ese momento pasó por varios formatos en los que hacía entrevistas, en general —según el ciclo—, con una mesa servida de por medio. Hubo un solo período en el que no estuvo al aire. Incansablemente, durante tres décadas, Mirtha Legrand ha repetido que Raúl Alfonsín la censuró, cuando el director de Canal 13, gestionado entonces por el Estado, decidió no firmar contrato para un programa que la hubiera tenido como estrella. Pero Tinayre, me informan tres fuentes distintas, nunca creyó que Mirtha Legrand hubiera sido censurada. Todos los testimonios van en contra de esa idea que ella ha repetido, pero que no sostienen grandes amigos como Rottemberg, ni sostuvo su esposo.

Eduardo Metzger, entonces director del Canal 13, recuerda: «En 1988 nosotros queríamos tenerla a Mirtha haciendo no un almuerzo sino una especie de unitario. Avanzamos en las conversaciones y llegamos a un principio de acuerdo. Ellos (Tinayre) querían hacer una especie de coproducción y compartir lo producido por publicidad. Accedimos. Eso sucedió un viernes y el domingo anunciamos la llegada de Mirtha, sin nombrarla, solo mostrando un gran sobre con un moño rosado, en el final de Andrés Percivale. El lunes, Tinayre pidió un seguro en dinero por si la publicidad no cubría la cifra que ellos querían alcanzar. Ahí se terminó la negociación».

Doce años después de este episodio, ya en 1990 y con Rottemberg iniciándose como productor de los almuerzos, Mirtha invitó a Alfonsín al canal. El expresidente fue, acompañado por Metzger. Ya en el aire, Mirtha le dijo: «Doctor, pensar que usted me prohibió». Alfonsín no podía dejar pasar esa falsedad, que era una afrenta: «Usted está equivocada. Detrás de cámara está Metzger, que intentó contratarla y ustedes cortaron la negociación cuando ya estaba todo casi arreglado». La señora, con audaz frescura, suspiró: «Ay, nunca me decían toda la verdad». Quince años más tarde, sin embargo, todavía mantenía el mismo relato. Luis Brandoni confirma la historia. En 2005, Mirtha Legrand lo visitó en su camarín y volvió a lo de la censura. Brandoni, un poco harto, dice ahora: «Tinayre fue con exigencias extravagantes sobre el reparto de la publicidad».

En la fantasía de la anfitriona de los almuerzos, la discusión por dinero se había convertido en el oro de una corona de perseguida. Como la supuesta censura habría sucedido durante el gobierno de Alfonsín, cuyas credenciales democráticas eran sólidas, una fantasía colocaba a la estrella de los almuerzos en un lugar equivalente al de los censurados y perseguidos durante la dictadura militar. Y le daba a Mirtha Legrand una dignidad republicana para la que, hasta el momento, no se le conocían credenciales.

De todos modos, no era la «censura» sino el muro de sentimiento reaccionario lo que separaba a Alfonsín de la señora Legrand. En 1997, ella lo provocó: «Hay quien dice que los radicales no saben gobernar», dijo, y segundos después siguió con «Muchos de los avances de Chile dicen que se los deben a Pinochet». Pero Alfonsín era lo suficientemente inteligente como para pasar por alto un par de frases desafiantes; por otra parte, no iba a dar una clase de política chilena durante un almuerzo televisivo. Y además…

Además, Alfonsín había estado enamorado de la actriz adolescente a quien veía en los cines de Chascomús. Y esa fantasía leve pero constante, que se siente a los quince años por las imposibles y estelares imágenes del cine, los había hecho cómplices de algo. Tal vez de una época. Entre ellos nunca hubo el misterio de la edad: los dos nacieron en 1927. Marga Ronco, asistente de Alfonsín, me recuerda que cada vez que iba al programa bromeaban sobre quién era el mayor de los dos, ya que los separaba solo un mes. Alfonsín chicaneaba: «No olvide que usted es mayor que yo, Mirtha». Y Mirtha siempre respondió con amabilidad. Incluso llegó a mandarle un relojito de regalo a María Lorenza Barreneche, la esposa de Alfonsín, tan fanática de aquellas películas como había estado enamorado su marido de sus estrellas.

Pero Mirtha Legrand no hizo campaña por Alfonsín, como más de treinta años después haría por Macri, de quien hoy no la separa sino la coyuntura en la que ella representa al votante macrista impaciente o desilusionado. Por el contrario, de Alfonsín la separaba un mundo de valores e ideas. Mirtha Legrand es sólidamente conservadora, aunque sus preguntas puedan, algunas pocas veces, indicar que se ha ido sensibilizando. Alguien que la conoció muy bien —militante de ultraizquierda de los setenta— me cuenta la siguiente anécdota:

«Ella y Tinayre estaban en mi casa justamente el día que yo salí de la cárcel. No se mostraron en lo más mínimo interesados por ese pormenor de mi biografía. Incluso Tinayre pronunció una frase desagradable, de esas que muchos pronunciaron durante la dictadura y después».

¿Por qué estaban en esa casa Tinayre y su esposa? Eran muy amigos de la anfitriona, Annemarie Heinrich, la genial fotógrafa por cuyo estudio pasaron todas las actrices durante varias décadas.

Alicia Sanguinetti, que sigue trabajando en el estudio de Annemarie, su madre, me muestra las copias maravillosas de las fotos de Mirtha Legrand. Allí están las imágenes fijas de todos sus personajes, con encuadres que favorecían las diagonales, iluminados con un estilo más expresionista, más contrastado que la gama de grises que caracterizaba al cine nacional en los años cuarenta. Las fotos que Annemarie tomaba para los afiches y la publicidad no se hacían en el set ni durante la filmación. La perfección surgía del trabajo en estudio. Primero en el de la calle Santa Fe al 1200, luego en el de la avenida Callao.

Mirtha Legrand llegaba con maquilladora, peinadora, y acompañantes que transportaban piezas de la escenografía y del vestuario correspondiente. No había ninguna improvisación. La actriz, una máquina de trabajo, volvía a vestirse como el personaje que había representado en el film, volvía a apoyarse en la columnita rematada por un jarrón, y volvía a envolverse en gasas y flores para la foto de promoción de La de los ojos color del tiempo, una maravilla de estético sentimentalismo.

«Era extraordinariamente fotogénica», me dice Alicia, que estuvo allí desde muy joven, observando esa cara que su madre fotografiaba. En verdad lo era. Las gemelas Chiqui y Goldi parecen idénticas, pero la fotogenia de Mirtha es su aura. Pregunto sobre el maquillaje y Alicia dice que, en aquellos años cuarenta, las actrices llevaban básicamente rímel en los ojos y rouge en los labios: «Siempre se usaba un poco de retoque (lo que hoy se diría photoshop), pero la piel de esas chicas era verdaderamente excepcional». Le pregunto a Alicia qué actrices de Hollywood recuerda. Doy nombres: Marion Davis, Margaret Sullivan, Mirna Loy, Carole Lombard. Alicia no contesta. Después, como terminando una larga revisión, dice: «No tiene buenas piernas. Mirtha es una cara, una cara perfecta».

Una foto la muestra de cuerpo entero, vestida de negro, apoyada en diagonal sobre un reloj de su misma altura. Alicia me habla mientras sostengo la foto de la que no puedo apartarme: «Tiene caderas anchas y Tinayre la sometía a un régimen constante. Pero ella sabía perfectamente cómo era su cara y su cuerpo; se estudiaba los gestos, sabía qué ropa usar; una vez, precisamente en una quinta donde todos estaban más o menos distendidos, ella, de punta en blanco, declaró que jamás se pondría un jean».

Cuando escucho esta historia,recuerdo algo que me dijo Rottemberg: «Le gusta la pizza con cerveza; un día la llevé a Los Inmortales. Eran las siete de la tarde y no había nadie».Es una paradoja que la que triunfa hasta hoy por ofrecer una mesa tendida a sus invitados haya vivido a régimen. Alicia está convencida, porque vio al matrimonio estelar en quintas, vacaciones y comidas, que Tinayre era, también en ese aspecto, de una exigencia tiránica. «Como Delia Garcés con Alberto de Zavalía, son mujeres hechas por los maridos», dice. Tinayre era duro, implacable, perfeccionista: «Ella es pura voluntad —agrega—, cuando la conocí trabajaba hasta matarse; quería, desde siempre, ser la primera».

Todos coinciden. José Miguel Onaindia, ex director del Instituto de Cine y cinéfilo constante, me escribe: «Tiene una profesionalidad única, tiene conciencia de quién es y del lugar que quiere ocupar en cada etapa de su vida. Se toma todo el trabajo para lograrlo. Fue una de las actrices más populares del cine argentino. Pero tuvo la habilidad de evitar el ocaso, aunque filmó su última película a los treinta y siete años y la industria del cine en que nació como actriz había desaparecido».

¿Qué hubo en el comienzo? Chas de Cruz, periodista y crítico de cine de mediados del siglo XX, llevó a las gemelas al estudio de Annemarie Heinrich antes de su primer film, supongo que después de que aparecieran como extras en Hay que educar a Niní, estrenada en 1940. Chas de Cruz, cronista, comentador, hombre del ambiente, conocía a fondo la técnica de promoción del cine norteamericano y sabía que en Hollywood se hacía scouting para descubrir «promesas». Los yanquis, acostumbraba decir Chas de Cruz, «más que magos del cine son expertos en publicidad de películas». Por eso, llevar a las hermanitas de trece o catorce años a la fotógrafa de las grandes estrellas era una movida de estilo hollywoodense. En ese momento, el estudio de Heinrich les quedaba grande, pero era una forma de que no les siguiera quedando grande en el futuro.

Las imagino a las chicas que todavía eran Martínez Suárez, y casi enseguida serían Legrand, entrando en la fábrica de estrellas. Los estudios de cine fueron su escuela. Los directores Carlos Schlieper, Carlos Hugo Christensen y finalmente Tinayre, fueron los verdaderos maestros, incomparables con los vagos profesores de declamación que enseñaban en conservatorios no muy reconocidos. En los estudios de Lumiton o Sono Film se aprendía a hablar, se aprendían los modales remilgados, la caída de ojos y las muequitas simpáticas. Hasta hoy, Mirtha Legrand conserva y repite la mirada al sesgo de sus películas de adolescencia. Baja los ojos y vuelve a abrirlos, como si en ese instante transcurriera el acto de pensar. Es la mirada pícara, la de los mohines. Aunque también tiene otra: la mirada seria, dura y fija, sin caída de ojos. Son gestos aprendidos antes de los veinte años, que sobreviven porque se convirtieron en rasgos de un estilo. Esto se dice fácilmente, pero no lo es.

El hermano de Mirtha, José Martínez Suárez, describe los aprendizajes de las mellizas Legrand: «Mis hermanas estudiaron arte dramático», cuenta en una entrevista de Néstor Montenegro publicada en el libro Cuarenta años y una vida en televisión. «En Rosario —a dos horas de distancia de Villa Cañás, el pueblo santafesino donde nacieron las hermanas— había una Universidad Popular que dirigía un hombre muy combativo, digo combativo por el esfuerzo que hacía… Se llamaba Ernesto de Larrechea…Había clases de declamación, danza, folclore, recitación… Y mamá nos llevaba como un divertimento». En Buenos Aires, adonde se mudaron en 1939, siguió la recorrida: «Había academias familiares, populares, barriales. Una de ellas se llamaba Gaeta… Ahí mis hermanas se conocieron con Lolita Torres. Aprendían bailes españoles porque mamá era ferviente admiradora del estilo español».

Academias de barrio a fines de la década del treinta: allí estaba el mundo de capas medias de origen inmigratorio, gente en ascenso, con aspiraciones, y probablemente con una cultura temblorosa, adquirida en la radio y las revistas. En esas academias no estaban los grandes maestros, sino los que daban clases a aficionados, sobre todo a las jóvenes que soñaban con ser actrices o recitadoras como Berta y Paulina Singerman. Unas pocas darían el salto milagroso, entre ellas las Legrand. Comenzaron a filmar antes de los catorce años. Los grandes estudios fueron su verdadera academia. Allí se inventó un tipo de elegancia que no estaba en ninguna otra parte. Ni en la clase alta (a la que imitaban con un efecto a veces caricaturesco y a veces remilgado); ni en las capas medias acomodadas que todavía estaban buscando modista, peluquero, decorador y modelo de auto. Mirtha Legrand aprendió todo a medida que se lo enseñaban a ella en el set. Sus maestros fueron directores hábiles, que conocían bien la comedia de Hollywood. Y, en la cima de esos directores, el más culto y mejor artesano, su marido Daniel Tinayre. De él vale la pena volver a ver La patota, la mejor película en la que participó la estrella ingenua, reconvertida a mujer dramática.

El cine fue el campo de entrenamiento de Mirtha Legrand. Allí aprendió su disciplina y su implacable sentido de las jerarquías (del director para abajo, de la diva respecto del resto del equipo). Y de allí viene su sentido de la imagen, no lo que sabe su cerebro, sino lo que sabe su cuerpo: pararse, moverse, hablar, mirar o no mirar a la cámara. No habría pasado la prueba del teatro antes de consagrarse en el cine, ni habría pasado la prueba de la radio, porque no era Niní Marshall, una actriz de inteligencia notable y original.

Mirtha Legrand, nacida y criada en los decorados de películas, surge de una decena de imágenes en blanco y negro. Su gusto por lo «fino» lo ganó en esos decorados: muebles estilo francés, floreros sobre mesitas, centros de mesa, porcelana y cristal. Allí aprendió un lujo aspiracional de clase media, una fantasía democrática que luego pudo transferirse a la televisión. Esos decorados exigen cierto vestuario que Mirtha empezó a llevar antes de los veinte años. El atuendo que ha usado durante décadas en la televisión se adaptó, según la moda, a un estilo que es el del cine argentino de los cuarenta, la década en que el tailleur se convirtió en la pieza de resistencia de un vestuario elegante, lugar privilegiado que conservó desde entonces. Para entrevistar a Macri, por ejemplo, usó un tailleur blanco de Elsa Serrano, una modista estrella durante el gobierno de Menem, que vistió a Zulemita. Los gustos, a veces, son transpolíticos.

Como una rutina de gimnasio transcurren los pasos de este aprendizaje, que Mirtha Legrand realiza en menos de una década y perfecciona cuando su entrenador es Daniel Tinayre. Ha llegado a gobernar su cuerpo como lo gobiernan las bailarinas o los mejores tenistas. Nadie la vio levantarse de una mesa o interrumpir una conversación para ir al baño («al toilette», seguramente diría ella). Domina o, mejor dicho, olvida su cuerpo.

En julio de 2014 se fracturó la tibia y el peroné. Fue operada de noche, de urgencia, mientras transcurría la final del Mundial de Fútbol. En su habitación del Mater Dei estuvieron Goldi y José Martínez Suárez, sus hermanos. También esperó la salida de la anestesia el gran amigo Carlos Rottemberg. Cuando Mirtha despertó, se comportó como si nada hubiera pasado. Habló y habló. Los hermanos, más cansados que la operada, se fueron. Ya era tarde.

Mirtha empezó largas conversaciones por teléfono con medio mundo. Después de un rato, llamó al celular de un médico de su confianza, profesor y eminencia en su disciplina, y le contó, ya a medianoche, un problema que concernía a la mujer de Rottemberg. Quería persuadir a Rottemberg de que consultara al especialista. Imparable, le pidió hora para la semana siguiente. Agotado, Rottemberg se recostó en la cama del acompañante. Mirtha seguía hablando, y él fingió dormir. Imposible. Mirtha encendió la televisión y le dio volumen. «Es incansable», me dice Rottemberg con una cara que todavía recuerda ese monólogo de hace años. «Nos gana a todos, porque es hiperkinética». Nos quedamos en silencio. Me parece sentir el cansancio de esa madrugada, donde Rottemberg cumplía con el doble mandato de la amistad: el de Tinayre —ya muerto—, y el que surgía de la admiración que siente por estos rasgos de Mirtha (insoportables, diría otro que la quisiera menos). ¿Ahí, sobre la cama, estaba la estrella que siempre se vuelca hacia afuera, que necesita el afuera como su mar? ¿O estaba la niña que no podía ser caprichosa porque tenía que obedecer y trabajar duramente, y ahora se cobraba lo que le debían?

Su aprendizaje fue el de una atleta de alto rendimiento: disciplina, repetición, orden, régimen de comidas, confianza en su director técnico, apoyo de su equipo. Y, sobre todo, voluntad. Un atleta debe ser duro, unilateral, obsesivo, implacable consigo mismo. Y Mirtha Legrand lo fue. Sabe, como un atleta, que el éxito de un movimiento se prepara mucho antes de realizarlo y que la perfección de un acto físico depende de las veces que ha sido repetido, porque, en el momento preciso, ni siquiera hay que pestañear. Un atleta no puede olvidar lo que va aprendiendo; su memoria debe ser total; lo que aprende cada día debe sumarse a lo que ya sabe. Un atleta que aspire al medallero debe reiterarse hasta el agotamiento.

Por eso mismo, no es extraño que Mirtha Legrand pueda repetir sus mesas por décadas: fue entrenada para eso y para ir mejorando en las repeticiones. No puede esperar un momento especial, sino una serie infinita de buenos momentos. Que un atleta sea genial no depende exclusivamente de su entrenamiento, porque la genialidad es un don. Pero que un atleta sea bueno depende de lo que se ha esforzado. De ese acto de la voluntad que es condición de todos los logros pero que, al mismo tiempo, les da a esos logros una suerte de mecanicidad, de ciega serie de actos iguales, de insensibilidad. Ese es el precio que pagan los atletas.

Devenir atleta exige obedecer a una causa. La de Mirtha Legrand consiste en hacer preguntas que, a lo largo de los años, fueron mejorando en información, precisión y oportunidad. Su secreto es la repetición. Leer todos los días las noticias; repasar las biografías de sus entrevistados; decidir los vestidos y las joyas; hacer personalmente la lista de invitados; negociar los PNT con los que es implacable y que le encajó, hace pocas semanas, al mismo presidente de la república, Mauricio Macri. Así, una y otra vez, todas las semanas desde hace cuatro décadas. La repetición puede enloquecer a quien no tenga la fuerza de soportarla, pero no es el caso de Mirtha Legrand. Su causa es también durar en el circuito atlético hasta que su performance sea considerada un récord, esa marca que todo atleta persigue. Cuando se refieren a ella, todos repiten la palabra voluntad.

Un deportista de alta competición es precisamente esa mixtura de voluntad y aptitudes adquiridas muy temprano. Todos se esfuerzan, pero solo algunos tienen esa suma de esfuerzo y gracia que llega de no se sabe dónde. Estos deportistas son también perfeccionistas y competitivos. Para ser medallista olímpico o varias veces campeón de grandes torneos es necesario ser concentrado como una piedra; implacable; monotemático: en el límite, inhumano. Mirtha Legrand tiene esos rasgos y, por eso, es estrella de la tele, un deporte de alta competición. Rottemberg está seguro de que tiene un decálogo, pero no me dice cuáles son sus mandamientos. Supongo que no están lejos del siguiente Decálogo de la Estrella:

- Siempre «entra en escena» y nunca espera a nadie, salvo cuando trabaja de anfitriona.

- Se sienta a la cabecera de cualquier mesa.

- Dirige la conversación con invitados, amigos o quienes sean los interlocutores.

- Nunca parece insegura ni vacilante, incluso en temas que desconoce.

- No demuestra necesidades físicas vulgares.

- No conoce la fatiga.

- Cambia de vestuario varias veces por día.

- Lo mismo con las joyas.

- Nunca se deja ver «al natural», sin vestuario, peinado y maquillaje.

- Maneja sus ingresos, porque una estrella no debe ser dominada en ningún aspecto.

Como el deportista de competición, Mirtha Legrand no puede permitirse el aburrimiento. Si se aburriera, flaquearía porque la preparación atlética se convertiría en una carga pesadísima. Debe gustarle intensamente todo lo que hace. Incluso los anuncios de PNT. Se sabe que sus «publicidades no tradicionales», a veces, las acompaña con presentaciones. En una ciudad de provincia, el público la esperaba en un teatro donde se prolongaba, en vivo, la publicidad de algún producto. Detrás del escenario, los organizadores le ofrecieron una joya que Mirtha Legrand seleccionó de una bandejita, donde había otras que se rifarían entre los espectadores. Cuando los organizadores iban a conducirla a escena, ella los interrumpió: «Ahora me voy a elegir otra joyita», dijo. Desconcierto. Ya sobre el escenario, Mirtha se adelantó para decirle a su público: «Yo voy a donar otra joya, para que la rifa tenga más ganadoras». La gente respondió con aplausos enloquecidos, mientras ella depositaba la joya que, entre bastidores, había tomado como su «segunda joyita». Quien la ganara (esa era la fantasía) poseería la joya de Mirtha Legrand. Los deportistas populares también suelen hacer estos gestos rituales con camisetas, muñequeras, toallas y vinchas. Son las joyas que los acompañaron a la victoria.

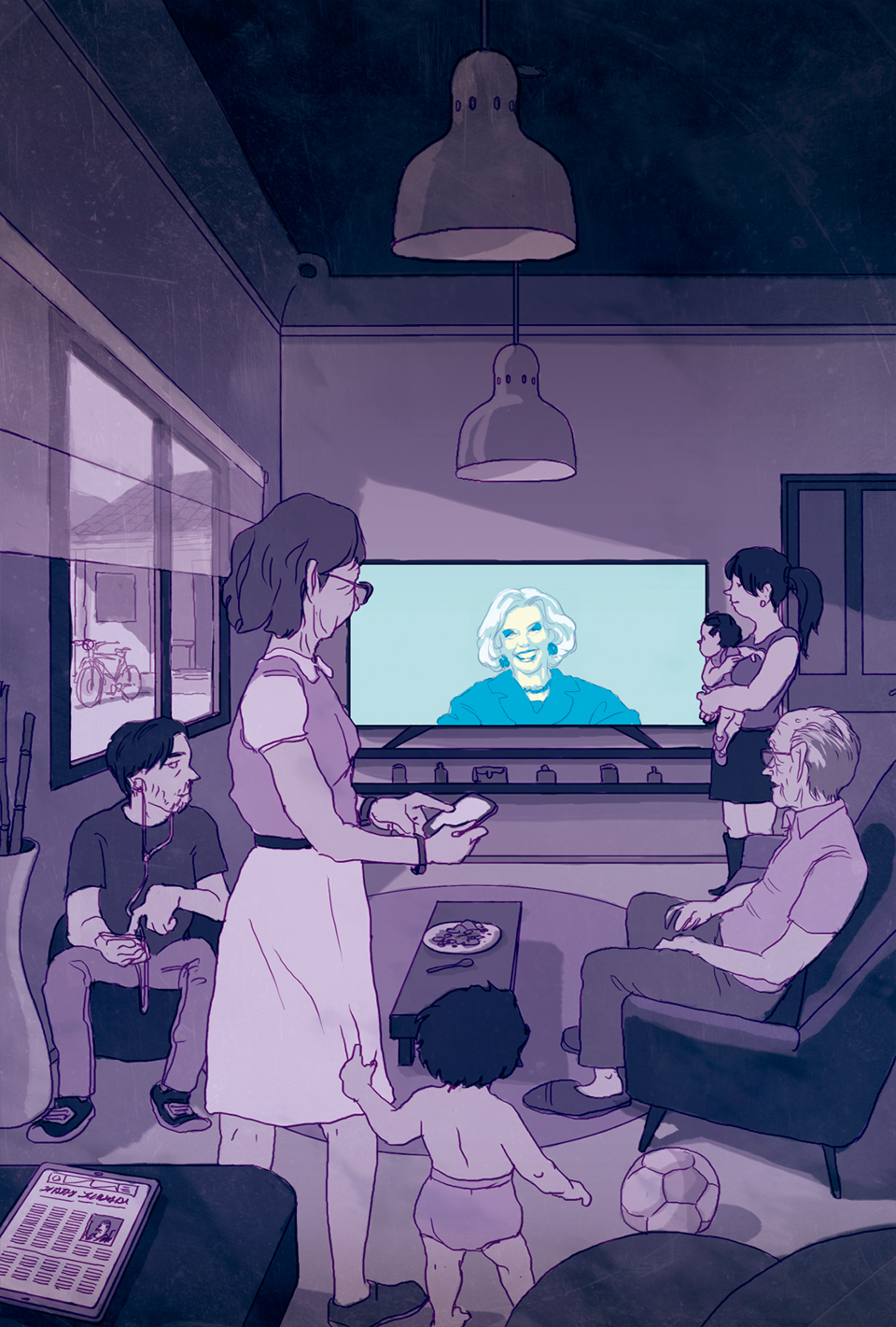

«Necesito éxito», le escuchó decir un amigo, cuando Mirtha Legrand ya era una consagrada. Como los deportistas de alta competición, sabe que no puede repetirse a medida que envejece: se cambian algunas cosas para seguir en el podio. Por eso, imperceptiblemente en el día a día, pero con resultados visibles en una década, fue variando su estilo. Antes preguntaba a sus invitados. Ahora los interroga de modo que no puedan escapar. Lo hace cuando vale la pena: el reportaje a Macri es el último ejemplo. Mirtha le preguntó todo lo que preocupa a quienes lo votaron. Fue un programa para su gran familia. Conoce a esa familia porque ella está sólidamente arraigada en ese suelo y en esa cultura, con sus mismos límites ideológicos e intelectuales.

Mirtha es la clase media nacional. Su celebridad es local, sin proyecciones internacionales. Se dice que, cuando viaja por las grandes ciudades y visita sus tiendas, añora el trato cortesano y el revuelo que suscita en la Argentina. Extraña el remolino de la fama. Pero también se dice que, en alguna calle de alguna ciudad europea, una vez le preguntaron a su acompañante si esa señora era «alguien muy conocido en su país». La celebridad puede ser un producto de exportación. No en este caso. Mirtha Legrand reina en un parnaso criollo.

El 19 de marzo, envié un mensaje de texto a Nacho Viale, nieto y productor de Mirtha Legrand, que decía así: «Hola Nacho: regresaron los almuerzos y estar en el backstage es lo único que me falta para mi ensayo-nota sobre ML. ¿Te parece que podré estar en el próximo?». Enseguida y muy amablemente, Nacho Viale me contestó que lo hablaba con ella y me confirmaba. Insistí el 21 y el 22 de marzo. Me disculpé ante Nacho por ser «una plomiza solicitante». No hubo respuesta inmediata. Mientras hablaba sobre Mirtha Legrand con quienes la conocen bien, todos coincidieron en un punto: «Tiene una memoria infalible». Cuando escuché esa frase varias veces repetida, imaginé que, pese a la cortesía de Nacho Viale, yo no iba a estar presente en el backstage porque me negué a sentarme a su mesa en 1994. Esta vez, la memoria de Mirtha Legrand me iba a jugar una mala pasada.

O al menos eso creí hasta hace unos días, cuando recibí un nuevo mensaje de Nacho Viale en el que me autorizaba a presenciar el programa y también me invitaba a sumarme a la mesa. Decliné ambas cosas, porque ya estaba convencida de que ese backstage, que había esperado ansiosamente, no era tan necesario. Pero me quedé pensando que la astucia de la señora Legrand es tan grande como su memoria.

O, quizá, que ya ha trasmitido ambas cualidades a quienes la secundan.

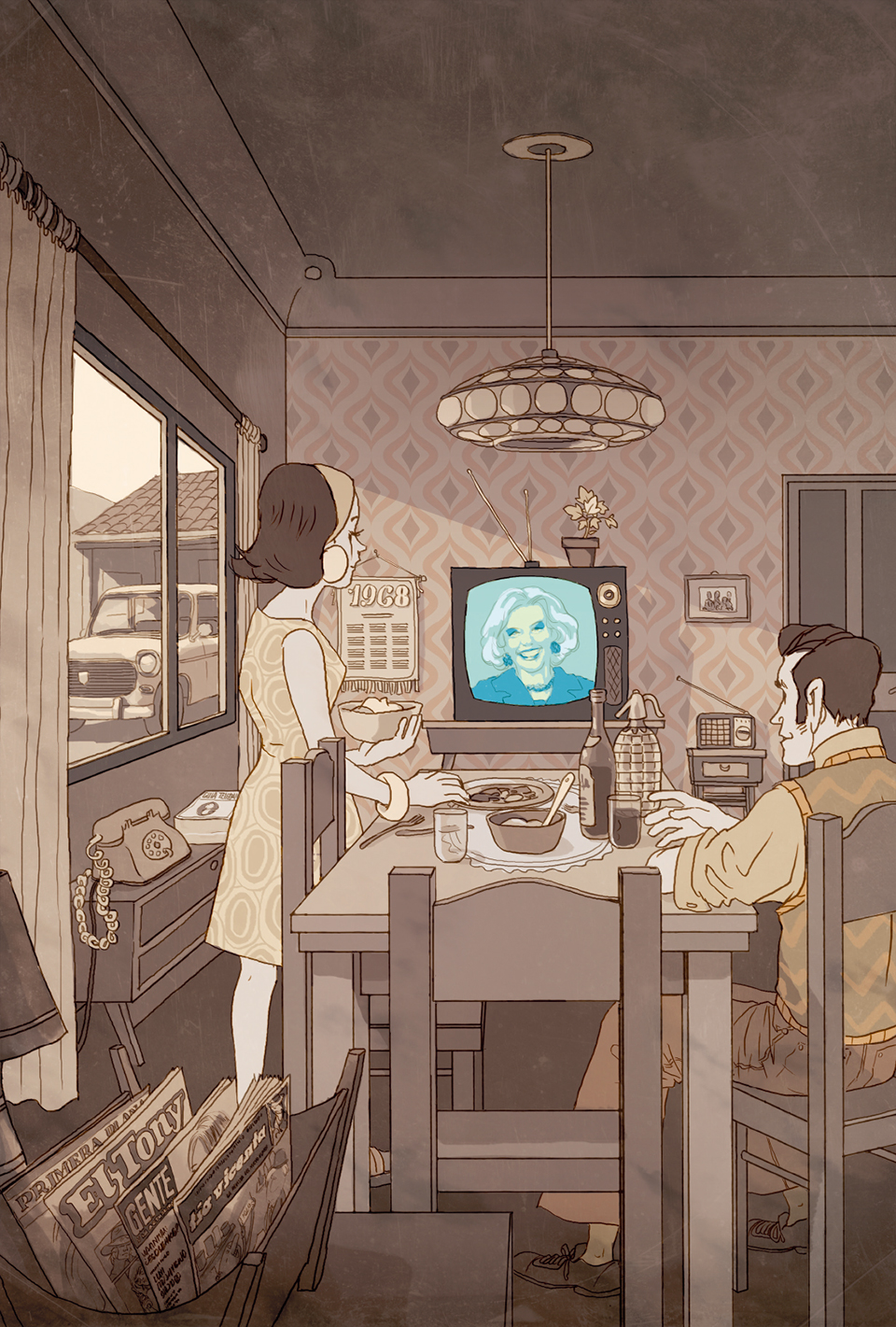

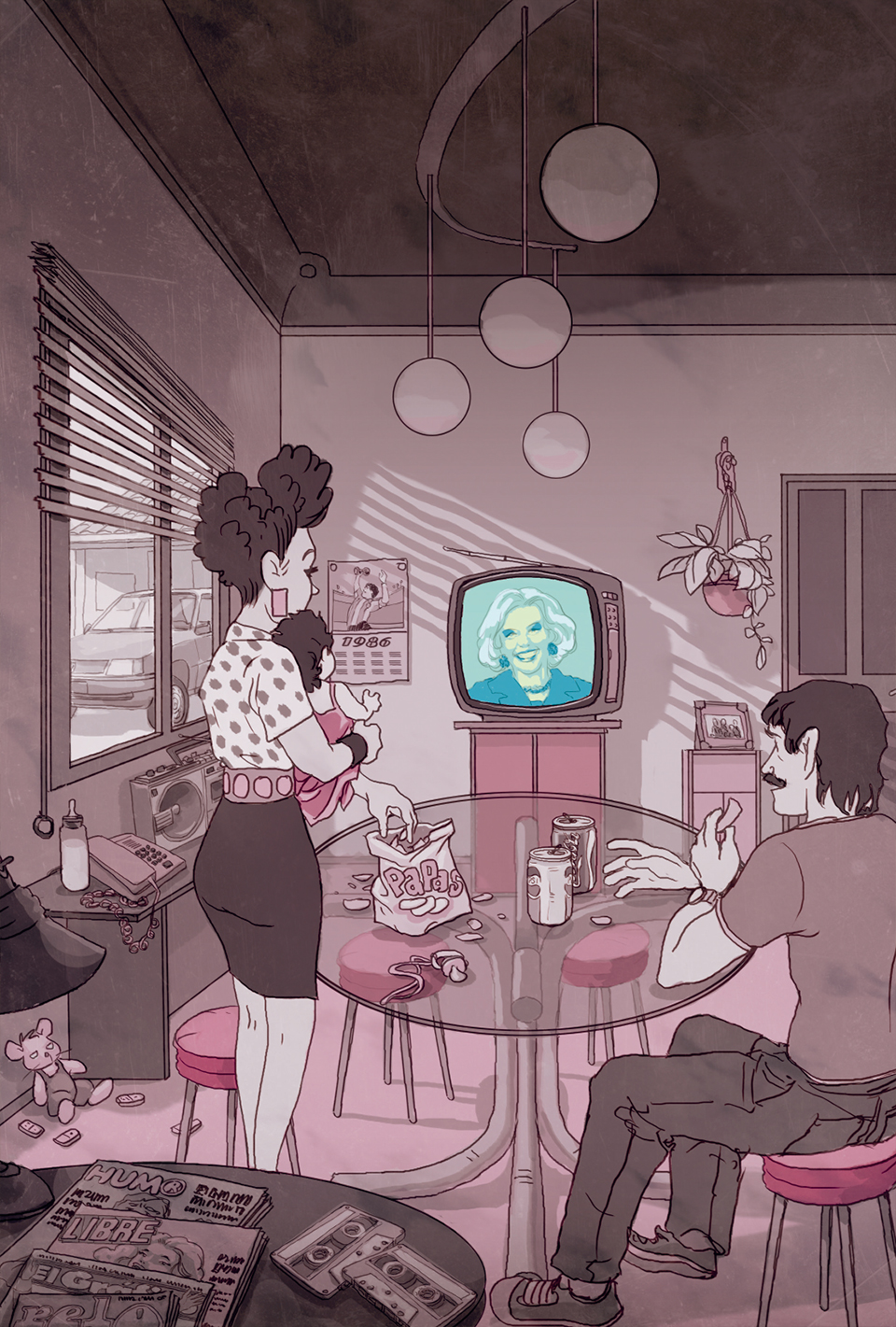

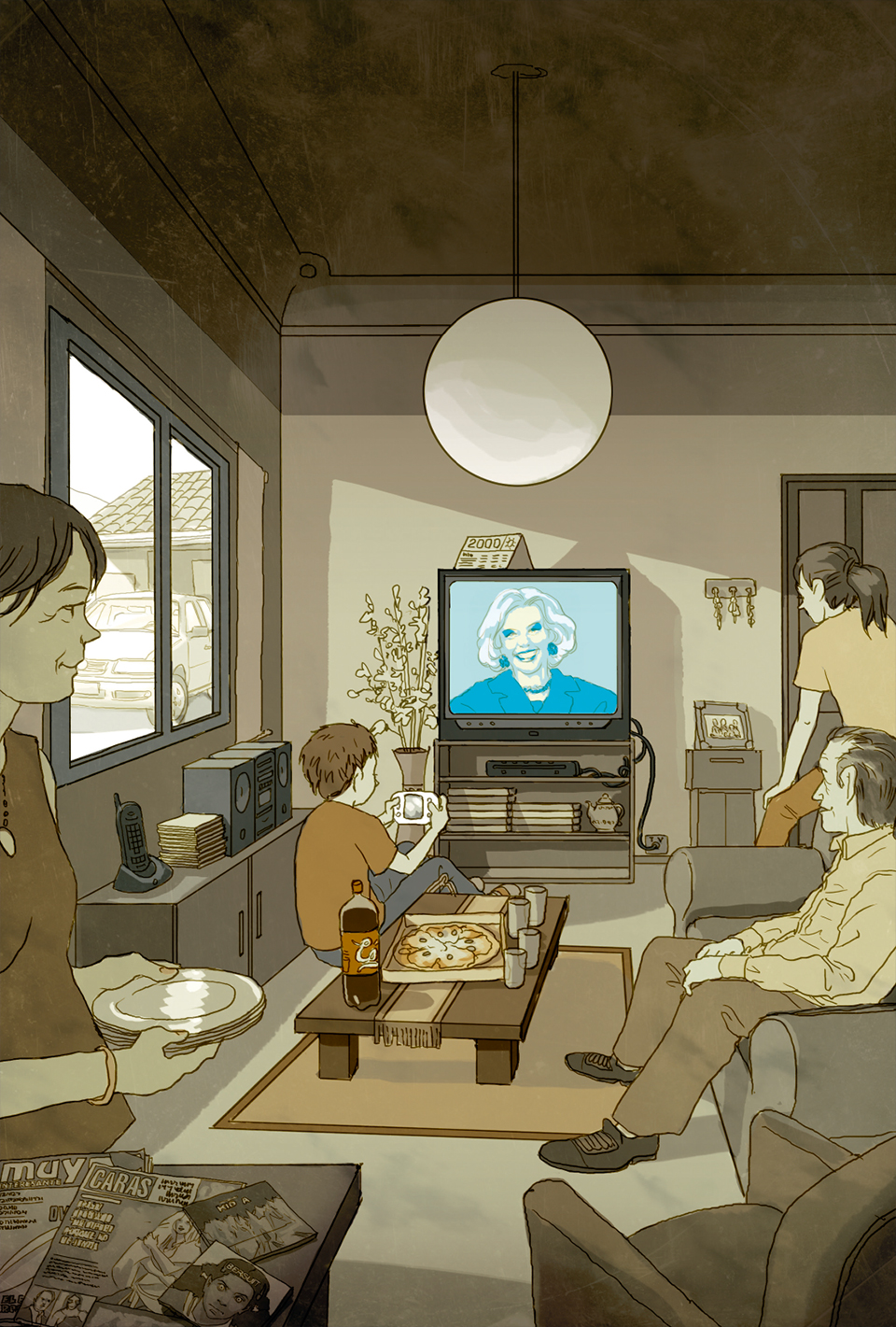

Debí recordar que, un día del invierno de 1968, un amigo mío llegó a casa de las tías que visitaba de tanto en tanto y ellas apagaron el televisor, chico, de imagen indecisa, al que estaban pegadas. Le explicaron:

—Sacamos el programa, porque seguro que no te va a gustar.

—¿Qué no me va a gustar?

—Mirtha Legrand, los almuerzos.

Mi amigo no supo de qué le estaban hablando. Las tías, para obtener la simpatía de su sobrino, el complicado de la familia, agregaron:

—Es una mujer muy preparada, no te vayas a creer.

Pocos meses después, la ignorancia del sobrino sería imposible o fingida. Mi amigo no se puso a discutir con sus tías, que tendrían unos veinte años más que Mirtha, ya que habían nacido en la primera década del siglo XX. Hizo bien en no hacerlo porque, además de la pedantería, quizá ya sabía que el carisma no se discute. Si Mirtha Legrand había convencido a sus tías de que era una señora muy preparada, no se trataba de que el sobrino inventara un ridículo test cultural. Se dio cuenta, sin embargo, de que Mirtha Legrand les ofrecía a esas dos mujeres de casi setenta años un programa fácil de ver, porque, a diferencia de las series norteamericanas, no les planteaba intrigas complicadas, sino una secuencia de preguntas, respuestas, sonrisas, picardías y confesiones. Alejandro Romay conocía el público al que quería llegar por Canal 9 y sabía que ese público habitaba diferentes regiones culturales de un mismo país, y tenía edades diferentes.

Mirtha Legrand encontraba el suelo inconmovible de sus seguidores, la roca madre donde apoyar sus zapatos impecables, en quienes habían sido su público desde que debutó a los catorce años: las capas medias. Siempre fue el fiel de la balanza entre la cursilería y el desenfado. Mantuvo durante décadas ese equilibrio que fue producto de una elección de estilo. Nunca se separó de lo que, dicho sin ironía, es el sentido común, aquello con que su público desea identificarse. La de Mirtha Legrand es una voz donde se mezclan los prejuicios y las ideas recibidas que se creen propias. No es fácil lograr que esa mezcla se vuelva convincente: en cuanto se exagera alguno de sus ingredientes puede transformarse en vulgaridad. Y ese fantasma acecha, noche y día.

Es el espíritu mismo de la televisión en el momento en que Mirtha debutó con sus almuerzos: la aventura de barrer la pantalla para alcanzar a un «todos» tan ideal como inaccesible. Pero, si alguien alcanzó el corazón de esas capas medias y de allí irradió hacia arriba y hacia abajo fue la señora Legrand.

Hay varias razones. La primera es su disciplina de imagen. En sus comienzos, actrices como ella formaban en la fila de las «ingenuas» de un cine argentino conservador pero diestro formalmente. Son adolescentes o mujeres jóvenes «lindas» (pero no grandes rostros con carácter), revoltosas sin ser desordenadas, pícaras que conservan su inocencia. Mirtha representa a la chica que puede atrapar a un marido, no a la que corre detrás de los hombres sin ton ni son. Representa lo aceptable. Y en última instancia lo que toda muchacha casadera merece si el mundo respondiera a los arreglos de los guionistas.

Tenía el physique du rôle: es decir la cara adecuada para ser, en esos años cuarenta, una estrellita primero y una estrella después. Lo contrario de lo que le sucedía a Eva Duarte, cuya cara, que hoy llamaríamos interesante y fuerte, no tuvo nunca el destello ni la frescura juveniles que eran condición del éxito. Eva fue bella a medida en que su cara fue madurando, hasta la belleza de sus últimas fotografías, las de su enfermedad, la de su cadáver. No daba para damita joven. Tampoco Zully Moreno, cuyo físico, mirada y sensualidad eran la de la mujer fatal. Los tipos cinematográficos estaban cuidadosamente delineados. Y las gemelas Legrand ocuparon el de damita joven y allí comenzaron su ascenso.

Respetable, traviesa y, finalmente, conformista. No me atrevo a decir que esto lo aprendió en el cine o antes de ser una figura juvenil. Pero lo que es seguro es que lo aprendió. Las ideas sobre elegancia, modales, buena comida, maneras en la mesa son una guía para quienes deseen ser tan elegantes como quien las imparte en El libro de oro de Mirtha Legrand. Cómo vivir con elegancia y recibir con distinción (1997). Un programa de consejos y recetas para televidentes que no provienen de la elite y que por tanto no han aprendido esas cosas con naturalidad. La televisión, de la mano de Mirtha Legrand, era un aula. Y su estrella era la Docente Argentina. Solo una cita de su libro que indica una rara vocación pedagógica: «Lo cierto es que, al menos en alguna medida, la distinción y la elegancia se pueden aprender. Si bien «la elegancia y la distinción» son dones de la naturaleza, cuando no son totalmente perfectos con esfuerzo y tesón se pueden mejorar».

No hay ironía en la cita. Más bien el reconocimiento de lo que ha sucedido varias veces a lo largo del siglo XX, donde figuran primero los folletines de la literatura sentimental; después los libros baratos; y más tarde la moral edificante de las pasiones que trasmitió el radioteatro y el cine de comedia blanca. En estos espacios, a lo largo de un siglo se formó un público en el que predominaban las mujeres. A ellas se les ofreció también motivos de ensoñación. Mirtha se vistió de largo y de fiesta; se envolvió en gasas, drapeó su cuerpo con sedas brillantes; no se priva de una llamativa abundancia de anillos. En más que medio siglo, esos trajes de noche pasaron de los bailes representados en los estudios de cine al overdressing de la conductora televisiva y las «galas» del Teatro Colón, o de esa faz del Colón que se ofrece, con el agregado de algunas óperas y ballets, a los acontecimientos mundanos.

Los diarios porteños publicaron una foto en junio de 2010 que muestra a Mirtha Legrand, toda de largo y con transparencias sobre gasas, en el Salón Dorado del Colón. Una grandilocuencia de la que también formaban parte Macri, entonces jefe de gobierno de Buenos Aires, un ministro y el director del Teatro. Comieron sushi. Y ella enunció su deseo: «Que el Teatro Colón abra sus puertas a una villa cada tanto, una vez por mes cuanto menos. No se informan los comentarios de los funcionarios que la escuchan. Solo nos queda por saber qué PNT pasó Mirtha desde el Salón Dorado. No se priva de hacerlo en todas las circunstancias y se dice que controla personalmente el cobro de la publicidad no tradicional de sus programas. Imitando a Dalí, podría adoptar como divisa las dos palabras con las que el poeta surrealista Breton lo insultó: «Avida dollars».

Si la adoptó Dalí, no hay ofensa.